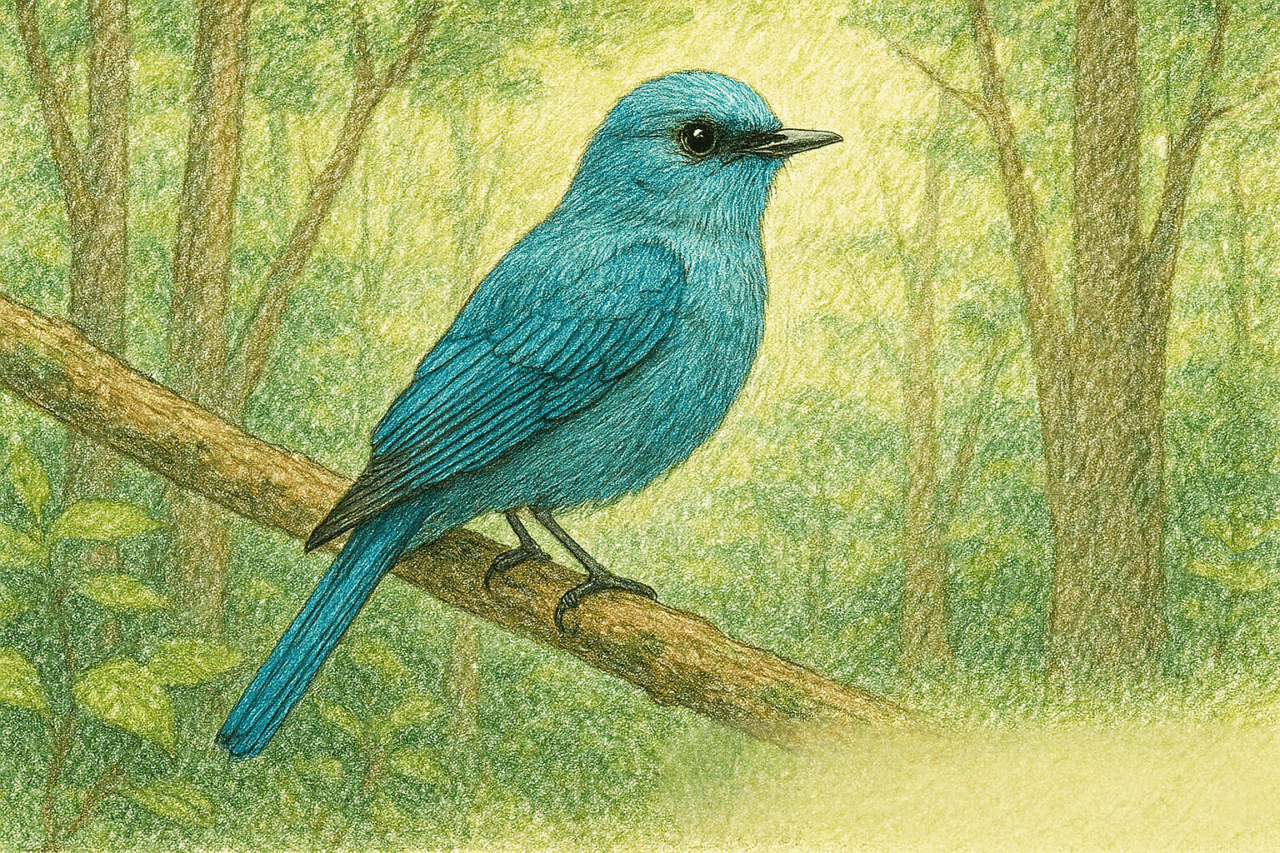

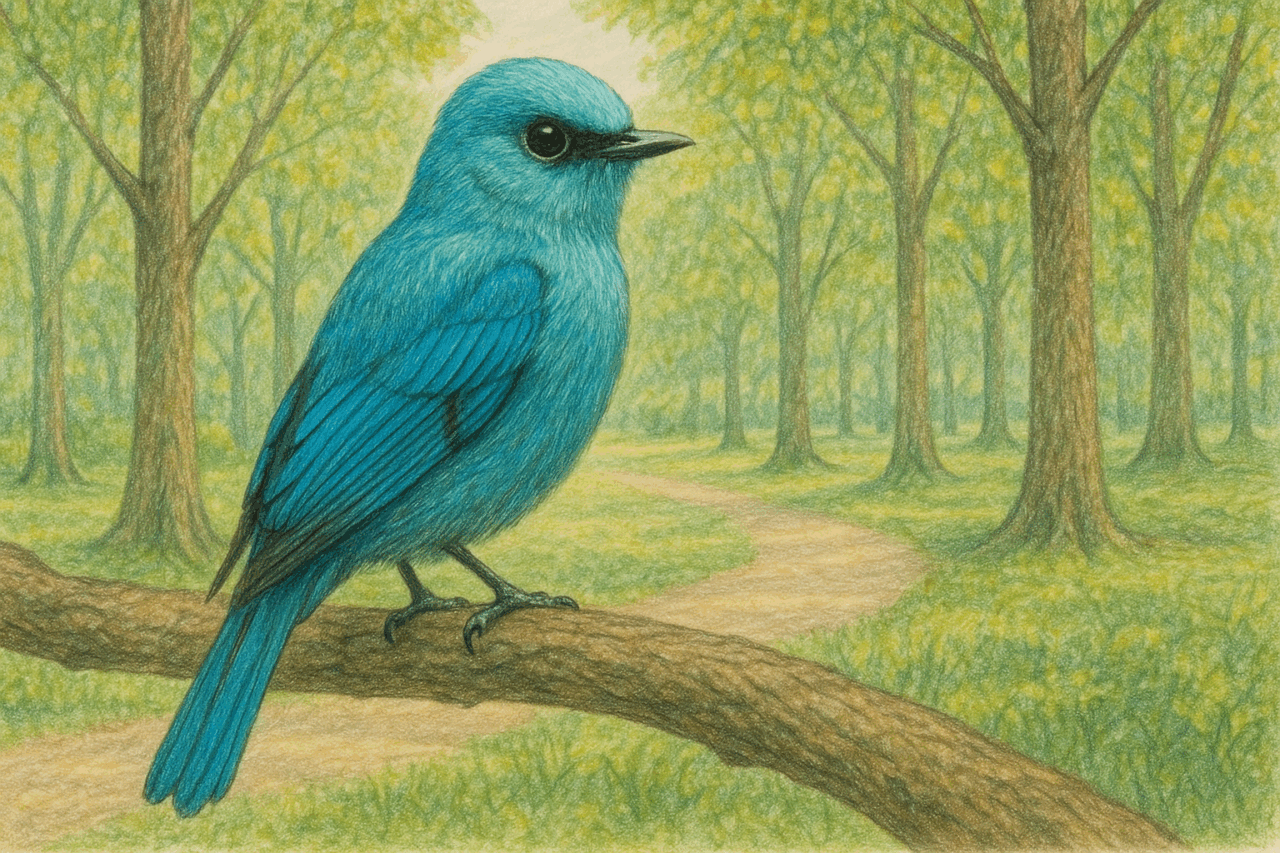

ロクショウヒタキは、東南アジアや南アジアを中心に分布する美しい青い小鳥で、日本では迷鳥としてごくまれに観察されます。全身が鮮やかな水色(青緑色)で、オスは目の周りに黒いアイマスクがあるのが特徴です。日本国内の探鳥会では憧れの存在であり、「日本で観察できるロクショウヒタキ」の情報はバーダーの間で話題になります。本記事では、初心者向けにロクショウヒタキの外観や生態、日本での観察記録、識別ポイント、見つけ方、そして観察時のフィールドマナーまで詳しく解説します。

外観・特徴と識別ポイント

ロクショウヒタキは全長約15~17cmの中型のヒタキ科の鳥です。オスもメスも体の大部分が青緑色の美しい鳥ですが、性別によってわずかな違いがあります。オスは額から尾羽まで鮮やかなターコイズブルー(青緑色)が広がり、目の先方に黒い線が入るのが目印です。下くちばしの付け根から目にかけて黒いので、遠くからでも顔つきがオオルリなどとは異なって見えます。一方メスも頭部から背にかけてはやや淡い青色ですが、オスほどアイマスクは目立たず、くちばし付近から上嘴根元にかけての黒色が薄い(写真などで見ると目の周りがぼんやりと濃いだけ)です。腹部はオス・メスともにやや淡い青灰色で、大きな白斑やオレンジ色はありません。以下に識別ポイントをまとめます。

- 体色:全体に青緑色(ターコイズブルー)で、オスは全身鮮やかなブルー、メスはやや薄い水色~淡青色をしています。

- 顔(アイマスク):オスは目の周りから上嘴付け根にかけて濃い黒色の「アイマスク」が特徴。メスは目の周囲の黒斑が薄く、パッと見で目立ちません。

- 羽・尾:翼や尾羽も青系。白い羽縁や下尾筒の白がないので、写真で見ると全身が青一色に見えます。

- 体型:オオルリよりやや脚が長く見え、尾が長めで尾羽先は丸みがあります。停まり姿勢ではシュッとした印象です。

顔の黒さや鮮やかな水色を手がかりに探すと、他の鳥との違いがわかりやすいでしょう。特にオオルリやルリビタキと比較してみます。

- オオルリとの違い:オオルリのオスは頭と背が青く、胸から腹にかけては真っ白。対してロクショウヒタキは全身がほぼ均一な青緑色で、胸以下に白い部分がありません。オオルリのメスは全身が茶褐色なので、全体的に青い個体に出会えればオス・メスともロクショウヒタキです。

- ルリビタキとの違い:ルリビタキのオスは腹~胸に黄~橙色が入るため、一目でわかります。ルリビタキのメスは体全体が茶褐色で、尾の一部や体側に青みがあります。ロクショウヒタキはルリビタキ♀より青色が濃く、胸元にオレンジ色もないので、違いは明瞭です。

生息地・分布と日本への飛来

ロクショウヒタキは中国南部からヒマラヤ、東南アジア全域、インド亜大陸など広い地域で見られ、留鳥や夏鳥として森林にすんでいます。標高1,500~3,000mくらいの落葉樹林や常緑樹林の樹冠部を好み、静かな木陰や林縁で昆虫を捕まえたり果実を食べたりします。

日本では本来は生息していませんが、迷鳥(迷い鳥)として沖縄や南西諸島、近年では本州でも数例記録があります。特に沖縄県の石垣島や与那国島、鹿児島県(薩摩川内市・甑島)での目撃例があり、2021年には東京都新宿御苑で初確認されるなど、年々話題になっています。日本で観察される時期は冬~春に集中しています。

日本での観察記録・生息状況

これまで日本で報告されたロクショウヒタキの主な記録は以下の通りです。いずれも迷鳥扱いです。

- 2011年(沖縄県石垣島)

- 2012年(鹿児島県下甑島)

- 2018年(鹿児島県薩摩川内市)

- 2021年(東京都新宿御苑)

- 2022年(沖縄県与那国島)

希少な迷鳥のため、情報は流動的ですが、石垣島や与那国島、鹿児島県など、南方方面でのチャンスが比較的多いとされています。

見つけ方・観察のコツ

ロクショウヒタキは非常に珍しい迷鳥ですが、いくつかのコツを押さえると見つける手助けになります。

- 越冬期や渡りの時期を狙う:日本では冬から春にかけて記録が多くなっています。特に11月~翌3月頃に南西諸島や沿岸部で情報が出やすいので、この時期はアンテナを張りましょう。

- 情報をチェック:野鳥情報サイトやSNS、探鳥会の報告などをこまめにチェックし、見つかっていそうな場所(石垣島、与那国島、甑島、新宿御苑など)を訪れます。

- 開けた林縁や公園の高木・低木を探す:森林内よりも、少し開けた植生がある場所に好んで現れます。実のなる低木や、落葉樹の林縁、川沿いの藪などを丁寧に観察しましょう。

- 高い木の梢を注意深く観察:ロクショウヒタキは高い木の上にいることもあります。肉眼では見逃しやすいので双眼鏡や望遠鏡で梢をスキャンし、青い鳥が見えたらじっくり確認します。

これらの方法で探すときは、粘り強さと優れた目が必要です。ロクショウヒタキは色が目立つ鳥ですが、たいていは木の葉影に隠れがち。風のある日や日差しが強すぎない曇りの日など、鳥がよく見えそうな気象条件も狙い目です。

フィールドマナー

珍鳥であるロクショウヒタキの観察では、周囲や鳥への配慮を忘れずに行動しましょう。以下のようなマナーを守り、安全で快適なバードウォッチングを心がけてください。

- 静かに、そっと観察する:野鳥は音や急な動きに敏感です。声や機材の操作音に気をつけ、鳥を驚かせないよう静かに歩きましょう。

- 居場所を詰め寄らない:カメラや望遠鏡で撮影する際も、鳥に近づきすぎないよう注意します。刺激を与えずに観察できる距離を保ちましょう。

- 採餌・採集は禁止:鳥に餌付けをしたり、巣材を採取したりする行為は禁止です。野鳥の自然な食物を奪わないようにし、自然のままにしておきます。

- 道を外れない:林間や公園では、決められた遊歩道から外れないことが大切です。地面の植生を踏み荒らしたり、鳥の隠れ家を壊したりしないようにしましょう。

- ゴミは持ち帰る:飲み物の空容器やお弁当のゴミは必ず持ち帰りましょう。野鳥や生き物の環境を汚さないよう心がけます。

- 他の観察者と譲り合う:人気の観察地では他のバードウォッチャーもいます。互いに情報を共有したり順番を譲り合ったりして、みんなで楽しく観察しましょう。

これらは基本的なフィールドマナーですが、ロクショウヒタキのような珍しい鳥ほど周囲の自然環境や他の人への配慮が重要です。マナーを守って観察すれば、いつまでも野鳥との出会いを楽しむことができます。

ロクショウヒタキは日本では非常に珍しいですが、その青い姿に出会えれば一生の思い出になります。今回ご紹介した外観・生息地・観察のコツ・フィールドマナーを参考に、皆さんも安全に楽しく観察を楽しんでください!素晴らしい鳥との出会いがありますように。

コメント