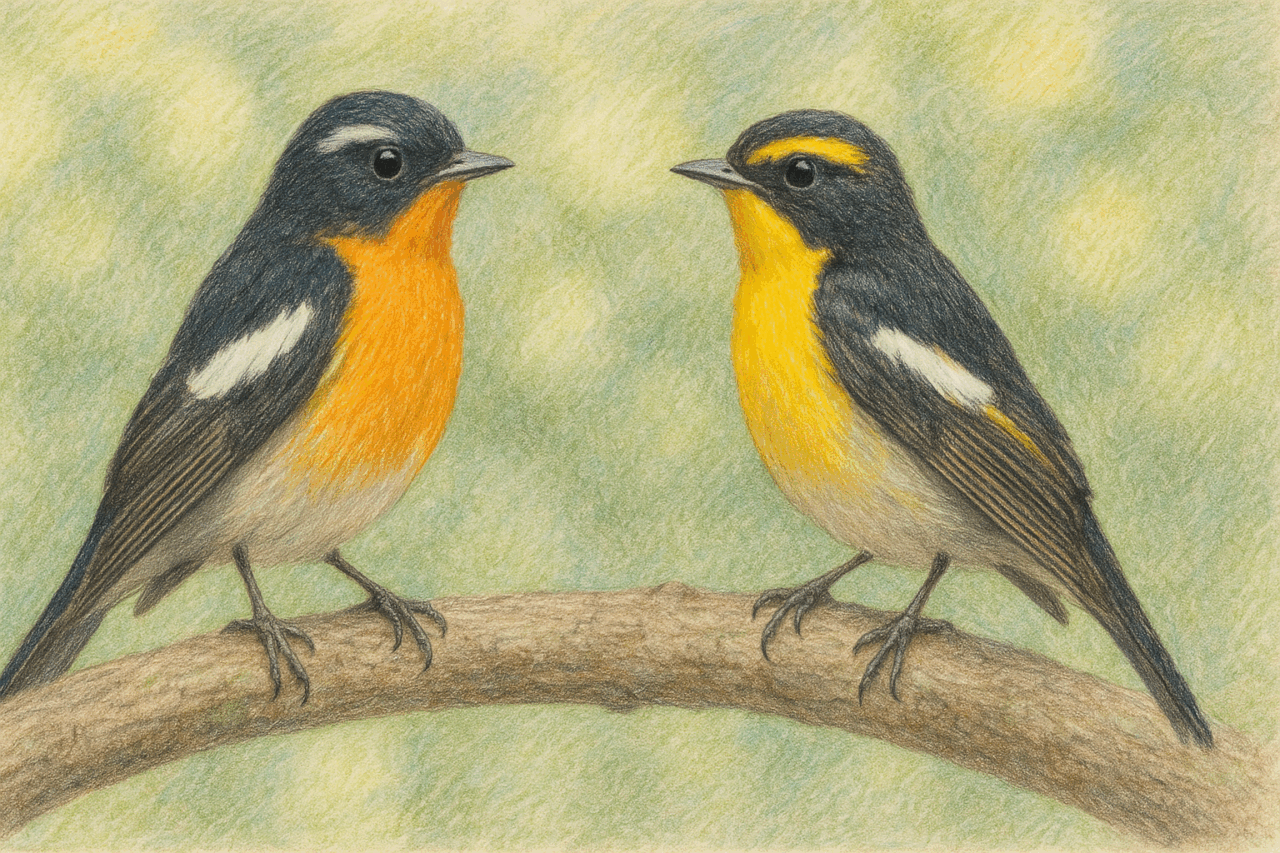

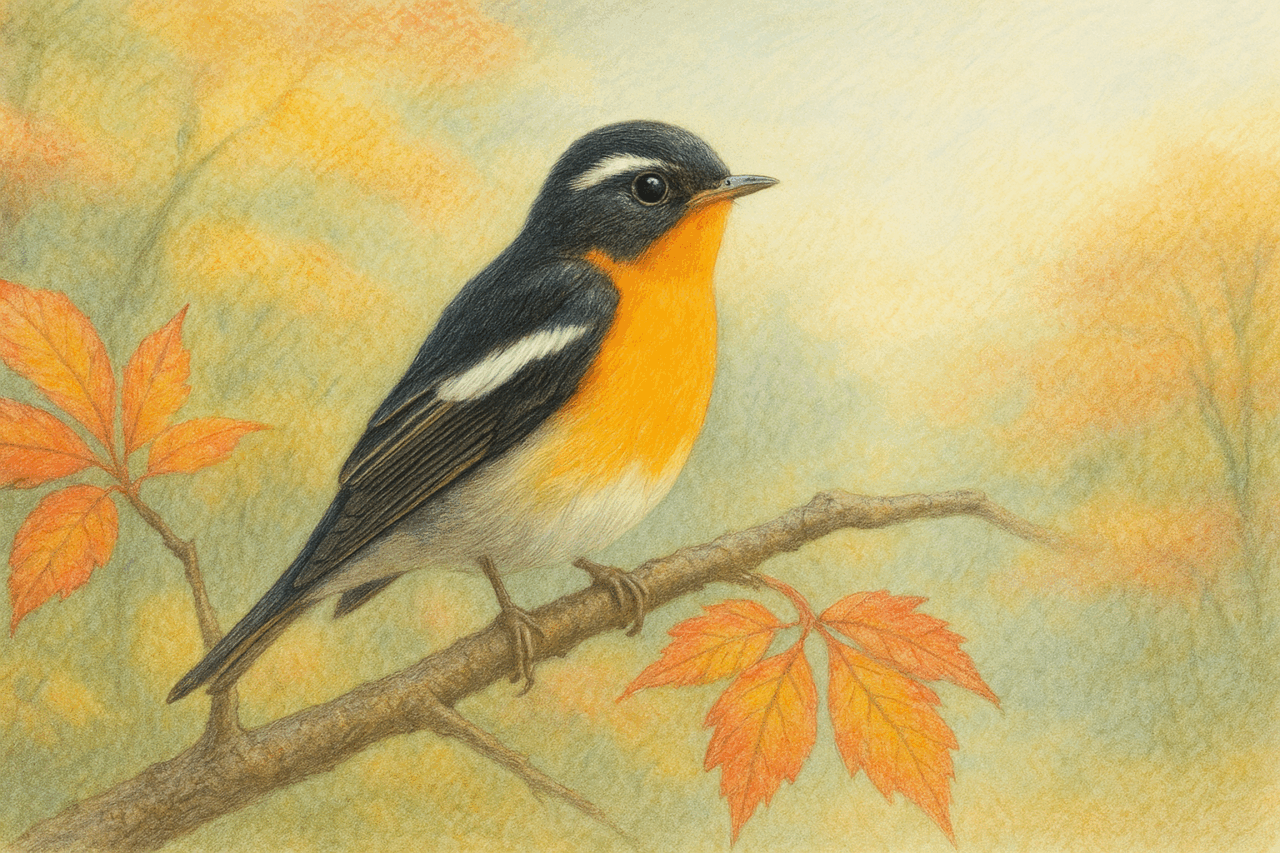

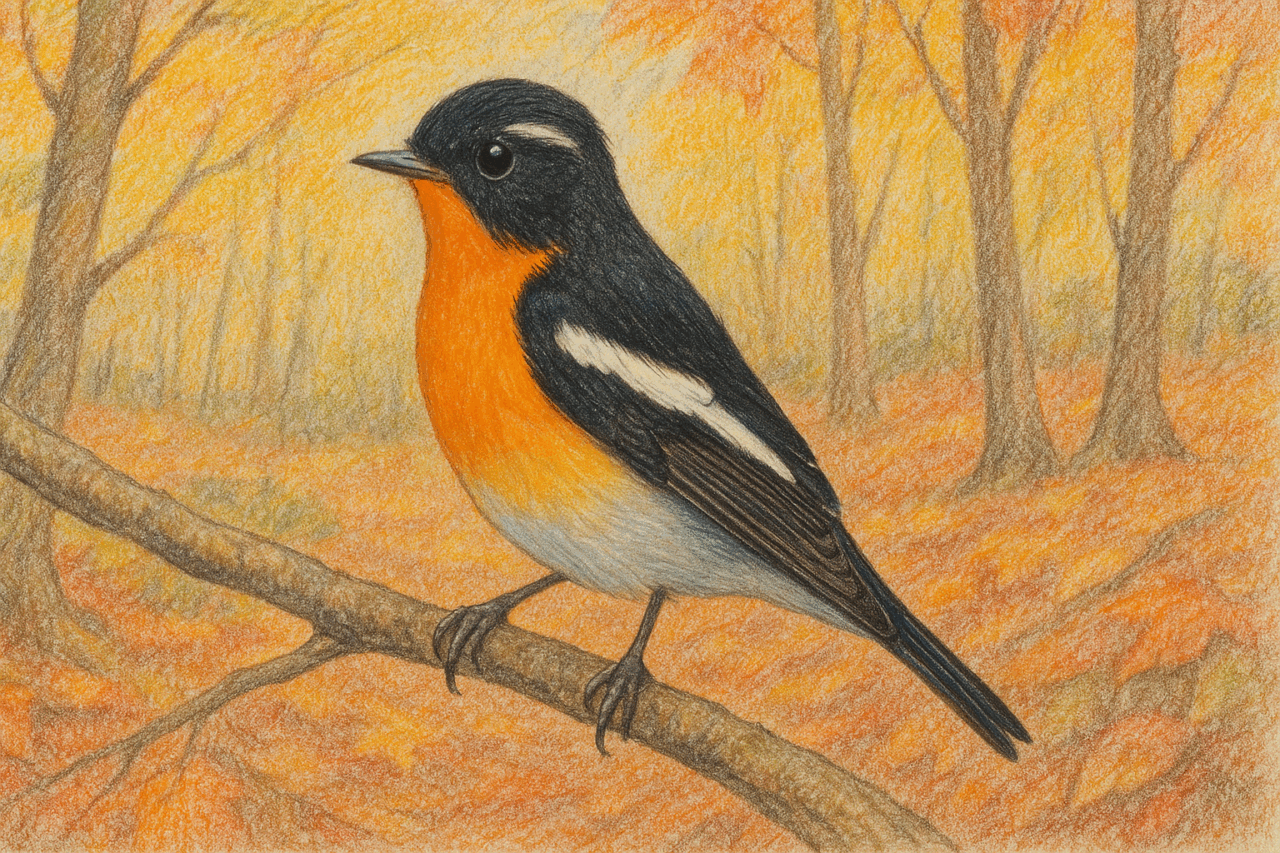

ムギマキ(学名 Ficedula mugimaki)は、秋に日本を通過する渡り鳥の一種です。体長は約13cm程度と小柄で、ヒタキ科に属します。雄は頭から背中が黒く、目の後ろには白い眉斑があります。喉から胸は鮮やかな橙色で、下腹は白い色合いです。雌は全身が褐色系で、胸から腹にかけて薄い橙黄色が入り、雄ほど鮮明ではありません。幼鳥も雌に似て薄い橙色の胸を持ちます。名前の由来は、秋の麦まき(種まき)の時期に日本へ渡来することからで、「麦蒔き」の季節に姿を見せる鳥という意味です。

日本で見られる場所

ムギマキは日本では夏鳥ではなく渡り鳥として春秋に通過します。全国的に記録はありますが、特に日本海側に面した地域でよく観察されます。例えば北海道では札幌市の旭山記念公園で2025年11月に雄が観察されました。関西では京都府内でも記録があり、松林の混じる低い山地や公園で稀に見つかることがあります。他にも、長野県の戸隠森林植物園(戸隠高原)や富山空港周辺緑地帯、石川県・福井県の里山など、秋には山間部の広葉樹林や谷筋、里山の針葉樹混交林に渡来する例が報告されています。九州方面では、長崎県対馬(ツシマ)でも数多く記録されており、日本海に浮かぶ島嶼に集中的に飛来する特徴があります。市街地の公園にもまれに現れ、東京都心では都立公園や多摩丘陵周辺などで見られる可能性もありますが、圧倒的に数は少なめです。地域ごとには下記のような場所が知られています:

- 北海道・東北地方:札幌・旭山公園(北海道)など。本州北部では秋田県の山林など、日本海側沿岸部で見られることがあります。

- 関東地方:山梨・奥多摩エリアや秩父地方の林道、神奈川の山地公園などが可能性あり(春秋どちらも非常に稀)。

- 中部地方:長野県戸隠高原(戸隠森林植物園)や、富山・石川の里山公園、岐阜県東部の山林が秋の探鳥名所です。

- 近畿地方:京都府山間部や兵庫・奈良の里山公園、また紀伊半島北部の針広混交林などでまれに確認例があります。

- 中国・四国地方:日本海側の山岳部(鳥取・島根の山地など)で秋に飛来することがあります。四国では記録例は非常に少ないですが、山間部の針葉樹林に飛来する可能性があります。

- 九州地方・沖縄:長崎県対馬や五島列島など日本海沿いの島嶼で秋に多く渡来します。種子島・屋久島での記録は非常に稀ですが、沖縄本島北部の亜熱帯林にも秋にまれに飛来することがあります。

観察できる時期(春と秋の違い)

ムギマキは主に春と秋に見られる旅鳥です。夏は繁殖地(シベリア方面)にいるため、日本ではほぼ見ることができません。秋の渡り(9~11月)に現れることが圧倒的に多く、特に9~10月に集中します。名前のとおり「麦をまく季節」に日本に渡来するため、秋に観察のチャンスが訪れます。対して春(4~5月)の渡りは規模が小さく、個体数も少ないため出会う機会は非常に稀です。研究によれば、春には主に成鳥が繁殖地へ急ぐ一方、秋には成鳥だけでなく若鳥も含めた大群が比較的ゆっくり移動するため、秋の方が目撃しやすいといわれています。また春秋ともに太平洋側より日本海側で記録されることが多く、関東以東の太平洋側では極めて稀です。つまり、ムギマキの時期を狙うなら「秋の山や林」、特に紅葉が始まる頃(10月中~下旬)に狙い目となります。

他の鳥との見分け方

ムギマキはキビタキ(黄)によく似たオレンジ色の胸を持つので、初心者には見間違いが起こりやすい鳥です。しかし細部を見れば区別できます。キビタキ雄は鮮やかなレモンイエローの胸に顔が黒いのが特徴ですが、ムギマキ雄はもっと渋い橙褐色で、顔は黒に近いものの目の後ろに白い太い眉斑があります。キビタキ雌は全体に緑がかった褐色で腹はやや白っぽい色合いですが、ムギマキ雌は腹面に薄いオレンジ色がのる点が違いです。

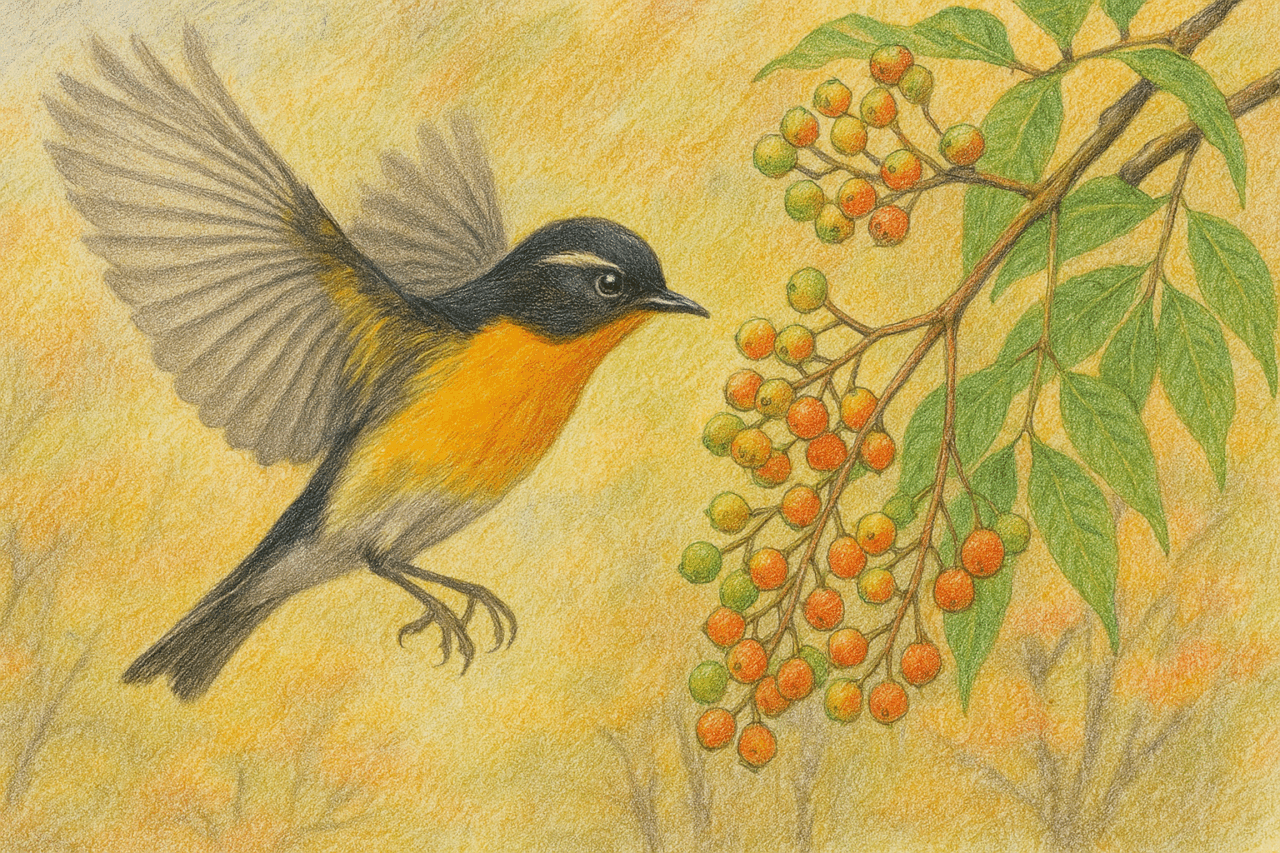

また、コサメビタキ(Brown Flycatcher)など灰褐色の小型ヒタキ類とは大きさと色で区別できます。コサメビタキは全体に灰褐色で、目の上に細い白い眉班が残る程度で胸のオレンジ色はほとんどありません。一方ムギマキは胸が橙色を帯びます。なおムギマキはよくホバリングしながらクチバシで飛ぶ虫を捕る行動が目立つため、周囲で他の鳥がホバリングしていないか注意して観察すると見つけやすいです。

行動の特徴

行動面では、他のヒタキ類と同様に枝から飛び出して空中の虫を捕る「フライングキャッチ」をよく行います。秋にはマユミ・ツルマサキ・サワフタギなどの木の実のある林縁で採食する姿が多く見られ、果実の少ない枝ではホバリングしながら実をつまむことが多いのが特徴です。ムギマキは木の実の周りを頻繁に飛び回るため、周囲の他の小鳥と比べてホバリングを連発する点が見つける手掛かりになります。

観察のコツとおすすめの時間帯

ムギマキは数が少ないため、「見られそうな林」の情報収集が肝心です。秋には特に果実のなるツルマサキやマユミの木周辺に着目すると良いでしょう。これらの木の実を目当てにムギマキが集まることが知られています。林道や遊歩道脇で実をつけた木を見つけたら、双眼鏡で枝先を丹念に観察します。ムギマキは頻繁にホバリングしながら実をついばんだり、枝先に静止して種子を食べるので、じっと見ていると発見できます。

観察に適した時間帯は、一般的な野鳥観察と同様に早朝や夕方がおすすめです。特に早朝、鳥たちは活発に餌を探し飛び回るため、見つかる可能性が高まります。山地や林では風の強い日より穏やかな日のほうが鳥が活発で、静かな場所ほど近づいてくることもありますので、早朝の涼しい時間帯に林内の動きを観察しましょう。

また、観察時には周囲の騒音に注意します。他の観察者との距離を取り、小声で会話するなどマナーも守ります。たとえ写真を撮る場合でも、過度に近づきすぎずフラッシュは使わず静かに行動するのが良いでしょう。

地域別おすすめ観察スポット

全国的に稀種ですが、各地域に「狙い目の観察地」があります。代表的なポイントを地域別にまとめると:

- 北海道・東北:札幌市・旭山記念公園(北海道)。早朝の森の中で偶然見つかることがあります。東北では秋田県や山形県の松林混じりの林道、青森県下北半島の林などに渡来例が報告されています。

- 関東・甲信越:長野県戸隠森林植物園や奥秩父の渓谷、群馬県・栃木県境の山林は秋の探鳥に適します。

- 北陸・東海:富山空港周辺緑地帯(富山県)、能登半島、舳倉島、福井県若狭地方などが挙げられます。

- 近畿:京都府市部は稀ですが、府内外の山間部や兵庫県神戸市立森林植物園などで出現例があります。奈良県吉野山周辺、和歌山県高野山周辺も秋の探鳥地として期待でき、松林の混じる低山に注目してください。

- 中国・四国:鳥取県の大山周辺や島根県の石見地方、広島県の西中国山地などで秋に飛来が記録されています。四国では徳島県剣山系など山岳部に渡来例があります。

- 九州・沖縄:長崎県対馬には秋に多数渡来し、対馬野鳥図鑑でも紹介されています。福岡県門司区や佐賀県呼子など日本海側でも観察例があります。屋久島・種子島(鹿児島県)や沖縄本島北部の沖縄国頭などでも秋に記録があるので、西南諸島でも注意が必要です。

観察に行く際は、現地の探鳥会情報やSNSを参考にするのも手です。実例として、野鳥写真家の探鳥記録では長野・戸隠や神戸市・森林植物園で秋にムギマキが撮影された例が報告されています。余裕を持って林道や遊歩道を歩き、林縁や採食木を見落とさないように探してみましょう。

撮影・観察マナー

ムギマキは珍しい鳥ですので、出会えたときこそ慎重に行動しましょう。野鳥観察の基本マナーとして、鳥にストレスを与えない距離を保ちます。ムギマキが飛び去ったり警戒音を出したら、近づきすぎているサインですので静かに離れます。

また、公園・山林では立ち入り禁止エリアに入らない、農地や私有地には無断で入らない、といったルールも守ります。野鳥観察に慣れていない人もいるので、大声で騒がない・道をふさがない・植物を踏まないといった周囲への配慮を忘れずに。もし仲間や他の観察者がいたら、譲り合ってスペースを共有しましょう。双眼鏡や望遠カメラは鳥に向けて構えるものですが、向こう側に人家や道があれば別の方向を向くなどマナーにも注意してください。

最後に、観察中はムギマキに限らず「野鳥も地球の仲間」という意識を持ちましょう。貴重な出会いを大切に、自然に敬意を払って観察・撮影を楽しんでください。

まとめ

ムギマキは日本では春秋の渡りで出会える、非常に魅力的な小鳥です。雄は黒地にオレンジ色の胸、雌は褐色地に淡いオレンジの胸が特徴で、キビタキに似ていますが白い眉斑で見分けられます。どこで見られるかというと、日本全国に記録がありますが、特に日本海側の島や山地に多いです。いつ見られるかというと、秋の渡りが中心で、10月頃がピークです。観察の際は早朝に果実のなる木や松林を静かに探し、見つけたら落ち着いて観察しましょう。マナーを守って観察すれば、秋の林でムギマキの美しい姿と鳴き声を堪能できるはずです。ムギマキとの出会いを目指して、ぜひ探鳥に挑戦してみてください。

コメント