ナンヨウショウビン(南洋翡翠、英名 Collared Kingfisher、学名 Todiramphus chloris)は、東南アジアから西太平洋にかけて広く分布するカワセミ科の鳥です。日本では主に琉球諸島で観察される非常に珍しい迷鳥として知られ、その鮮やかな青緑色の背中と白いお腹がよく目立ちます。この記事では、ナンヨウショウビンの分類と特徴、日本での希少性・分布、生息環境・生息地、行動・生態、そして写真撮影のコツについて、野鳥観察初心者にも分かりやすく解説します。

分類・基本情報

ナンヨウショウビンは、ブッポウソウ目・カワセミ科に分類される鳥です。英名 Collared Kingfisherです。世界には約50種近くの亜種が知られており、地域によって体色や模様が異なります。

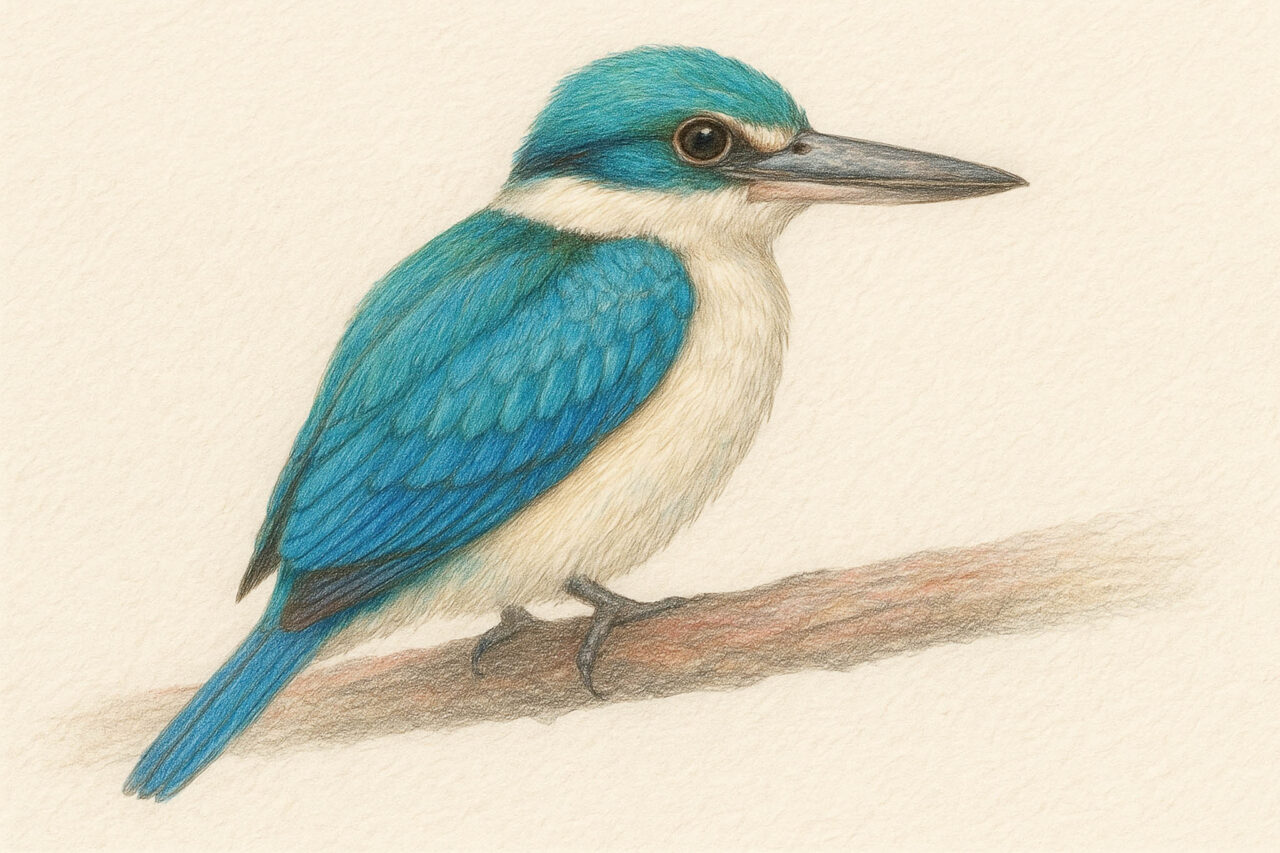

- 体長:約24cm前後(全長)。カワセミ科の仲間では中型で、一般的なカワセミ(約17cm)よりかなり大きいです。

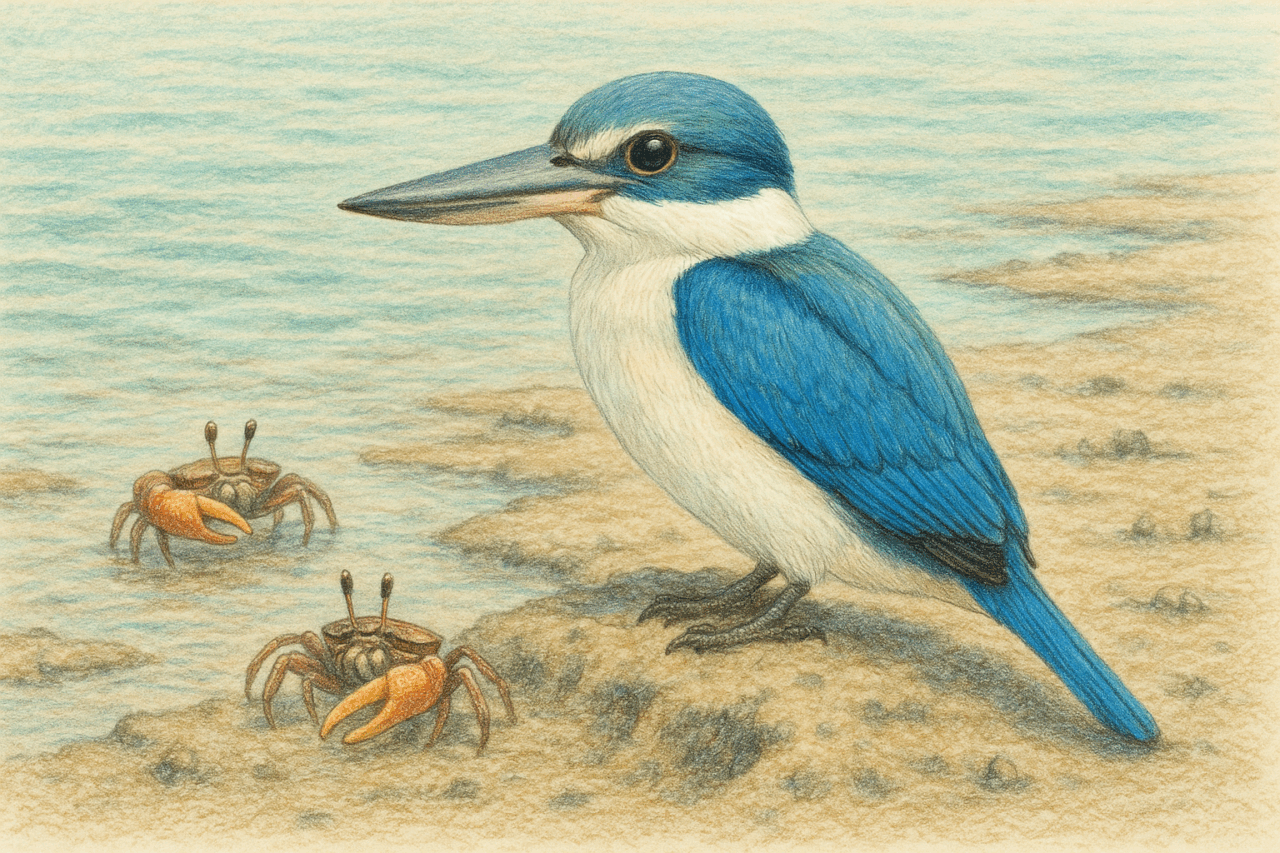

- 体色:頭部や背中、肩羽は青緑色(エメラルドブルーに近い色)で、翼と尾羽はやや濃い青色、腹部と喉から胸は白いのが特徴です。上くちばしと足は黒く、目の上前方には白い線が入ります。

- 鳴き声:「キーキ―」と甲高い声を連続して発します。遠くまで響きやすいので、藪やマングローブ林の中でも見つけやすい手がかりになります。

- 亜種:先述の通り亜種が多く、体色にもバリエーションがあります。日本に渡来する個体は沖縄・フィリピン周辺の亜種T.c. collarisと考えられています。

- 性差:雄雌で体色や模様に目立った違いはなく、写真や観察では性別の判別は難しいとされています。

- 幼鳥:成鳥に比べて全体に色味が淡めで、羽の縁に褐色(茶色)が残る場合があります。成鳥より地味な印象です。

- 国際保全状況:IUCNレッドリストでは最少関心(LC)に分類されています。しかし、日本ではほとんど飛来例がなく、極めて稀な鳥とされています。

日本での希少性と観察記録

そもそも「迷鳥」とは本来その地域に生息しない鳥が迷い込んでくることで、その年だけ見られる個体を指します。ナンヨウショウビンは日本では南西諸島でしか確認されない迷鳥で、非常に珍しい存在です。ほとんどすべての記録が沖縄県や八重山諸島からで、本州で見られる可能性はかなり低いといえます。これまで国内で確認された主な観察例を年代順に見てみましょう。

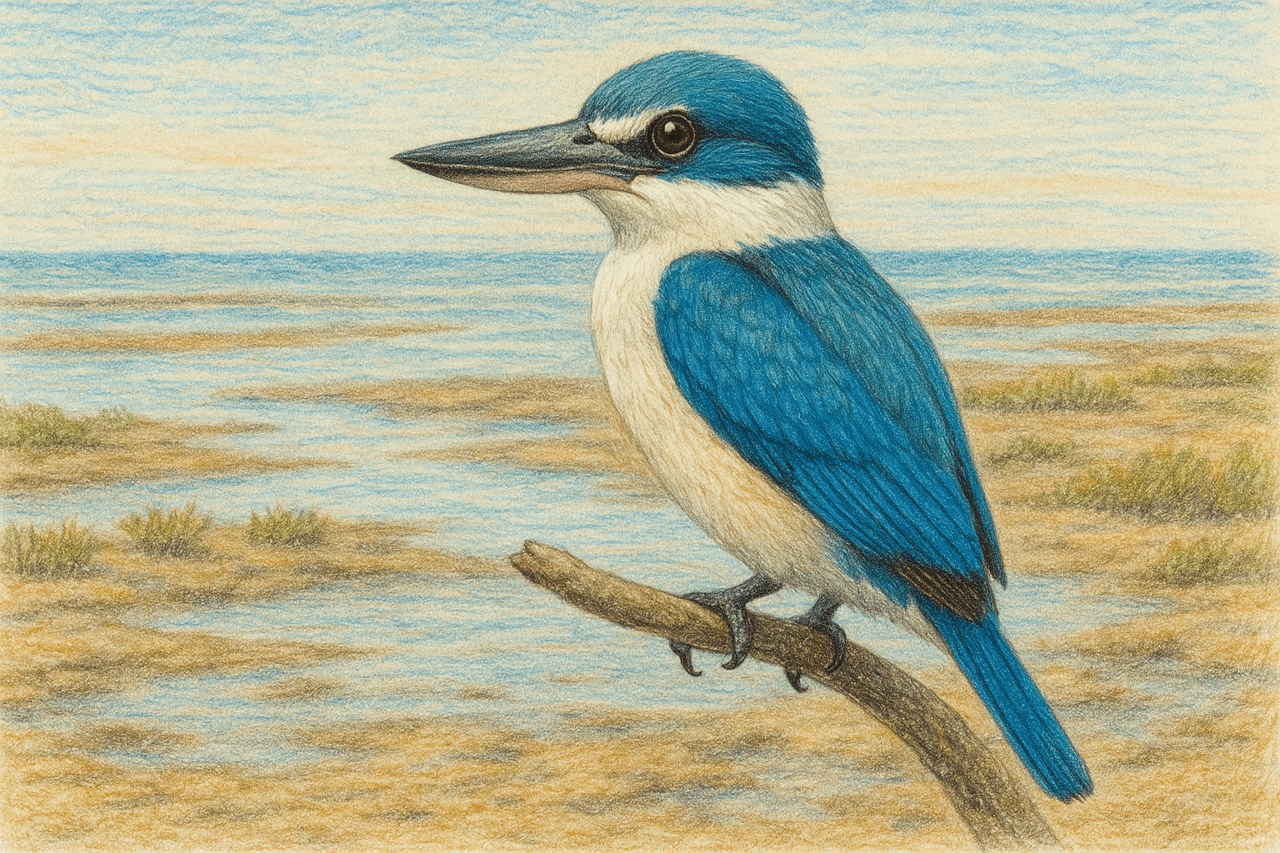

- 1975年:沖縄県石垣島の名蔵アンパル干潟で国内初記録。その後、1975年10月~1976年2月にかけて石垣島で2羽が観察されました。

- 以降(八重山諸島):1975年以降、石垣島、西表島、宮古島、久米島、与那国島など八重山諸島各地で観察例があります。発見された個体は通常秋〜冬にかけて飛来し、越冬する例も報告されています。

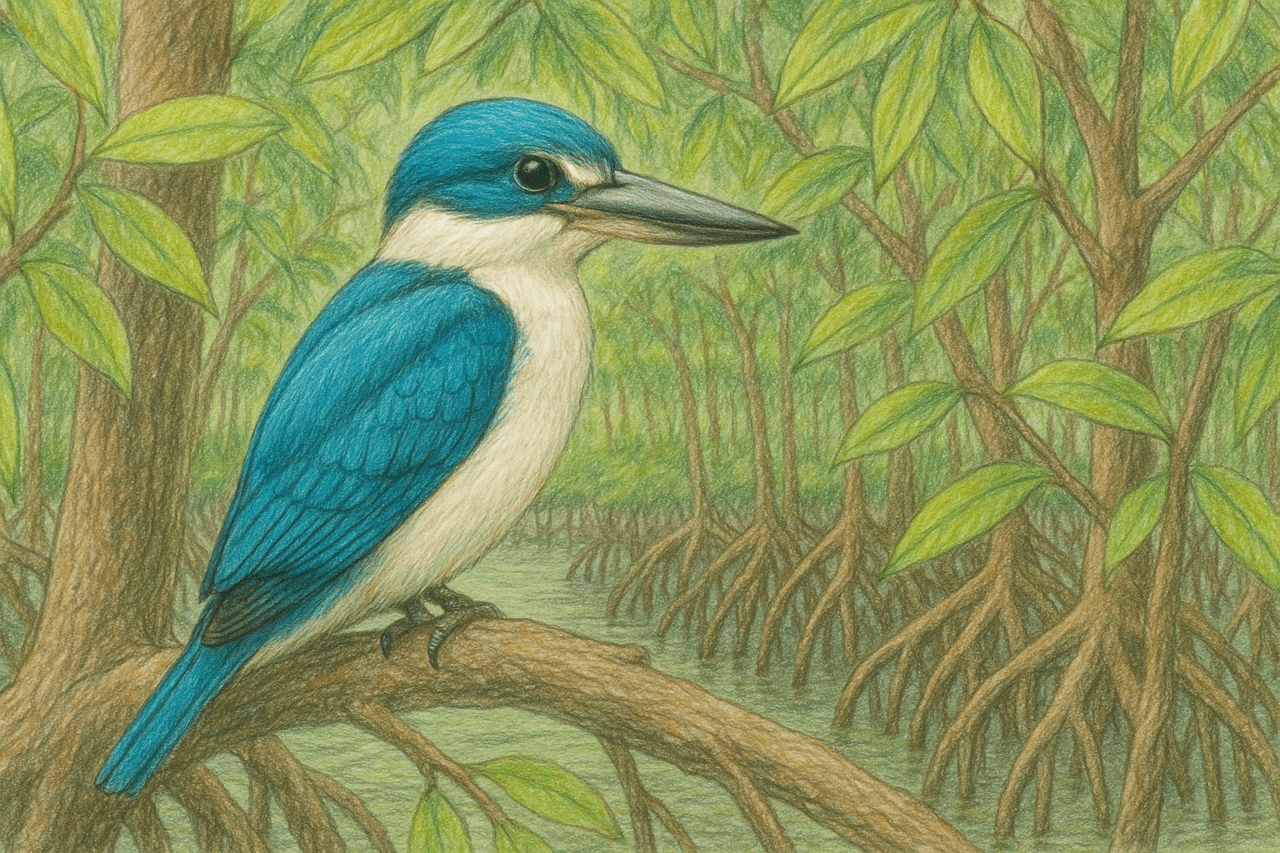

- 沖縄本島:長らく本島での記録はありませんでしたが、2017年8月に那覇市・豊見城市にまたがる漫湖(まんこ)のマングローブ林で国内初の本島記録が確認されました。この個体は翌2018年4月まで同じ場所で越冬したため、鳥の愛好者の間で大きな話題となりました。

- 近年の動向:2024年10月には石垣島でナンヨウショウビンの飛来が確認され、写真に収められています。また宮古島でも2024年秋に確認例があり、この数年は当たり年ともいわれています。

これらから分かるように、ナンヨウショウビン 日本国内で見られるのは主に沖縄県(八重山諸島・沖縄本島)だけで、他地域ではほとんど出会えません。見つけるのは非常に難しい鳥ですが、観察できたときの喜びは格別です。

生息環境・生息地

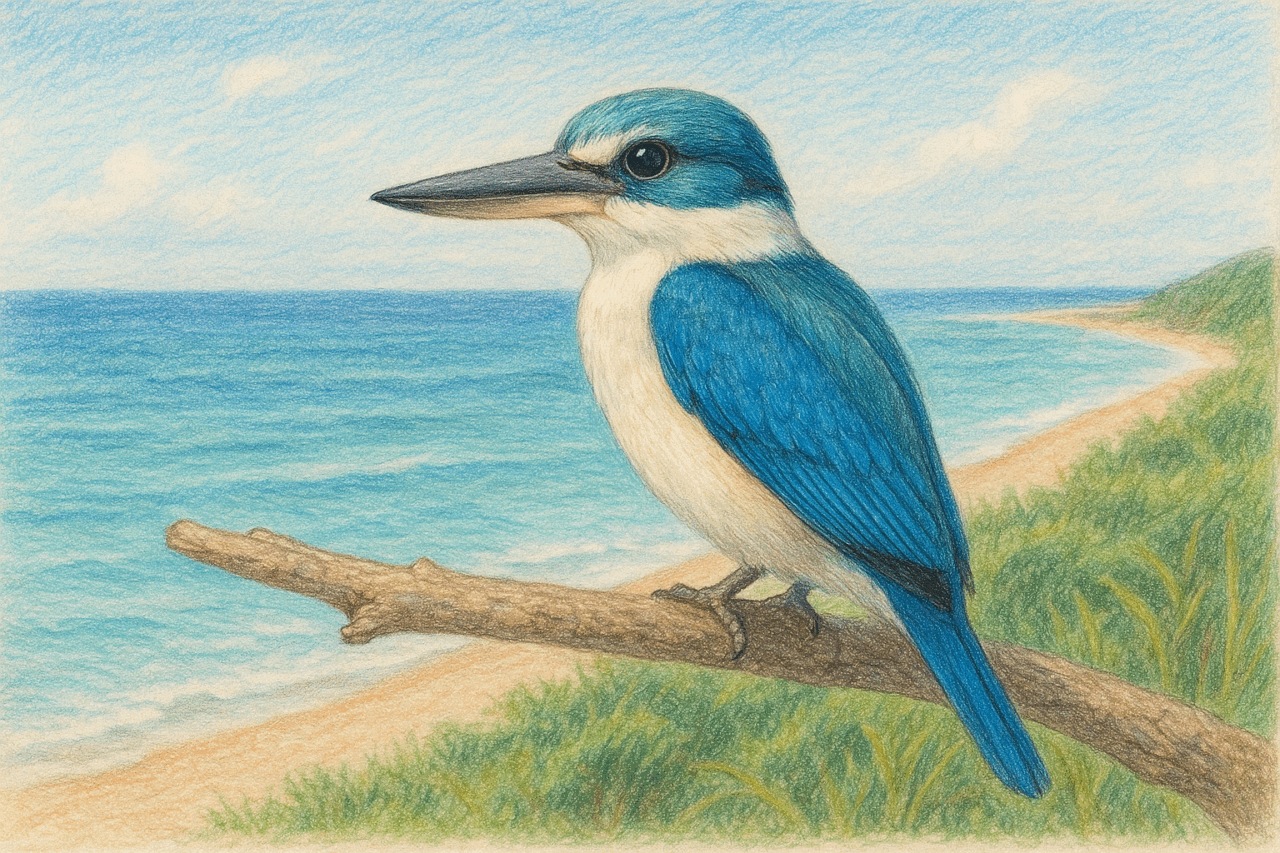

ナンヨウショウビンの生息地は主に沿岸部や河口域の森林、マングローブ林、干潟、農耕地の林縁、ヤシ園などです。海岸に近い開けた林や干潟でよく見られます。深い山間部や人里離れた奥地にはほとんど生息しません。

- 主な生息環境:干潟、河口、マングローブ林、海岸林、ココヤシ園、農耕地周辺などが典型的です。水辺に近い低木林や林縁でエサを探す姿が見られます。

- 日本の生息地:日本では繁殖地はなく渡来のみのため厳密な生息地はありませんが、記録されている場所は沖縄本島南部(漫湖のマングローブ林)や八重山諸島(石垣島など)の干潟やマングローブ林です。

行動・生態

ナンヨウショウビンは止まり木から飛び込んで獲物を捕らえるカワセミの仲間です。主に魚や水生生物を狙うほか、カニ、ヤドカリなど多様な獲物を食べます。日本で観察された例では、干潟に降りてカニを捕食する場面が特に多く報告されています。

- 採食:枝などの止まり木から獲物を見つけると、空中あるいは水中に急降下して捕らえます。中にはホバリングしてから突っ込む個体もいます。魚に加えて水辺のカニや、昆虫類なども餌にします。

- 鳴き声:前述のように「キーキー」という甲高い声を出します。

- その他の行動:昼行性で、日中に活発に活動します。単独またはつがいで行動し、警戒心は強いものの餌を捕っているときは比較的落ち着いています。飛翔は直線的で速く、ゆったりとした羽ばたきが特徴です。留鳥ではありませんが、広い範囲を移動することも知られています。日本に飛来した個体が越冬した例もあり、ある程度の寒さには耐えるようです。

- 繁殖:ナンヨウショウビンは本来、東南アジアやオーストラリア北部で繁殖します。樹洞や土手、シロアリ塚などに巣穴を掘って営巣し、3~5個ほどの卵を産みます。日本国内での繁殖記録はなく、渡来した個体が観察されるだけです。

撮影のコツ

ナンヨウショウビンは美しい鳥ですが、観察ポイントが限られ警戒心も強いため、撮影には工夫が必要です。以下のポイントを参考にしてみてください。

- 装備:望遠レンズ(300mm以上、理想は500~600mm)を用意しましょう。三脚や一脚を使ってカメラを安定させると、シャープな写真が撮りやすいです。水辺で動きが早いので、できるだけ高速シャッター(1/1000秒以上)を使いましょう。

- 撮影場所:沖縄本島では漫湖のマングローブ林、八重山諸島では石垣島の干潟が有名な撮影地です。渡りの時期である秋~冬に訪れるとチャンスが増えます。地元の探鳥会やSNSで直近の目撃情報を確認しておくと良いでしょう。

- 行動パターン:餌を捕るために干潟に降りる瞬間や、枝にとまって鳴いているときなど、ナンヨウショウビンがリラックスしているタイミングを狙います。干潟でカニをつかむ様子や、飛び立つ瞬間を連写で狙うとダイナミックな写真が狙えます。水面に映る姿や飛翔シーンも絵になります。

- マナー:非常に珍しい鳥なので、多くの人が集まりすぎるとナンヨウショウビンが警戒してしまい、撮影どころではなくなることがあります。静かに遠くから観察し、ストロボ(フラッシュ)は使わず自然光で撮影します。隠れ屋(ハイド)や茂みの陰を利用して、ナンヨウショウビンに気づかれないように近づくと良いでしょう。

- 光の活用:早朝や夕方は光が柔らかく、青緑の羽色が美しく写ります。なるべく順光(太陽を背に撮影)になる時間帯を選ぶと、体色が鮮やかに出ます。逆光気味になるときは露出を調整し、鳥が黒くつぶれないように注意してください。

まとめ

ナンヨウショウビンは日本で最も珍しいカワセミ科の迷鳥の一つで、沖縄県や八重山諸島でのみ記録があります。青緑の背と白い腹、黒い過眼線が鮮やかなコントラストを作り出す姿が魅力的です。観察できる機会は限られますが、粘り強くポイントを探してみましょう。以上の特徴や行動を参考に、静かに観察・撮影を楽しんでください。本記事が初心者の皆さんのナンヨウショウビン観察・撮影の助けになれば幸いです。

コメント