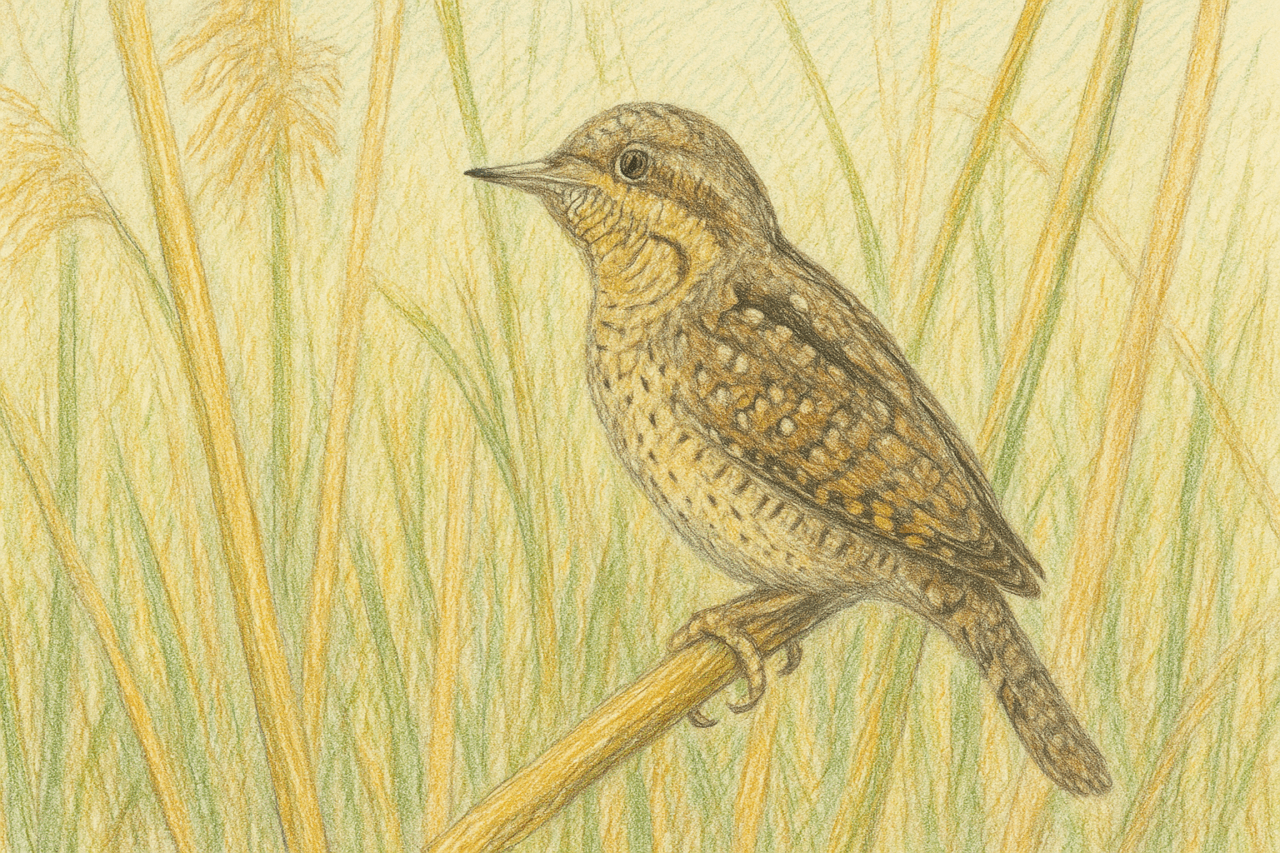

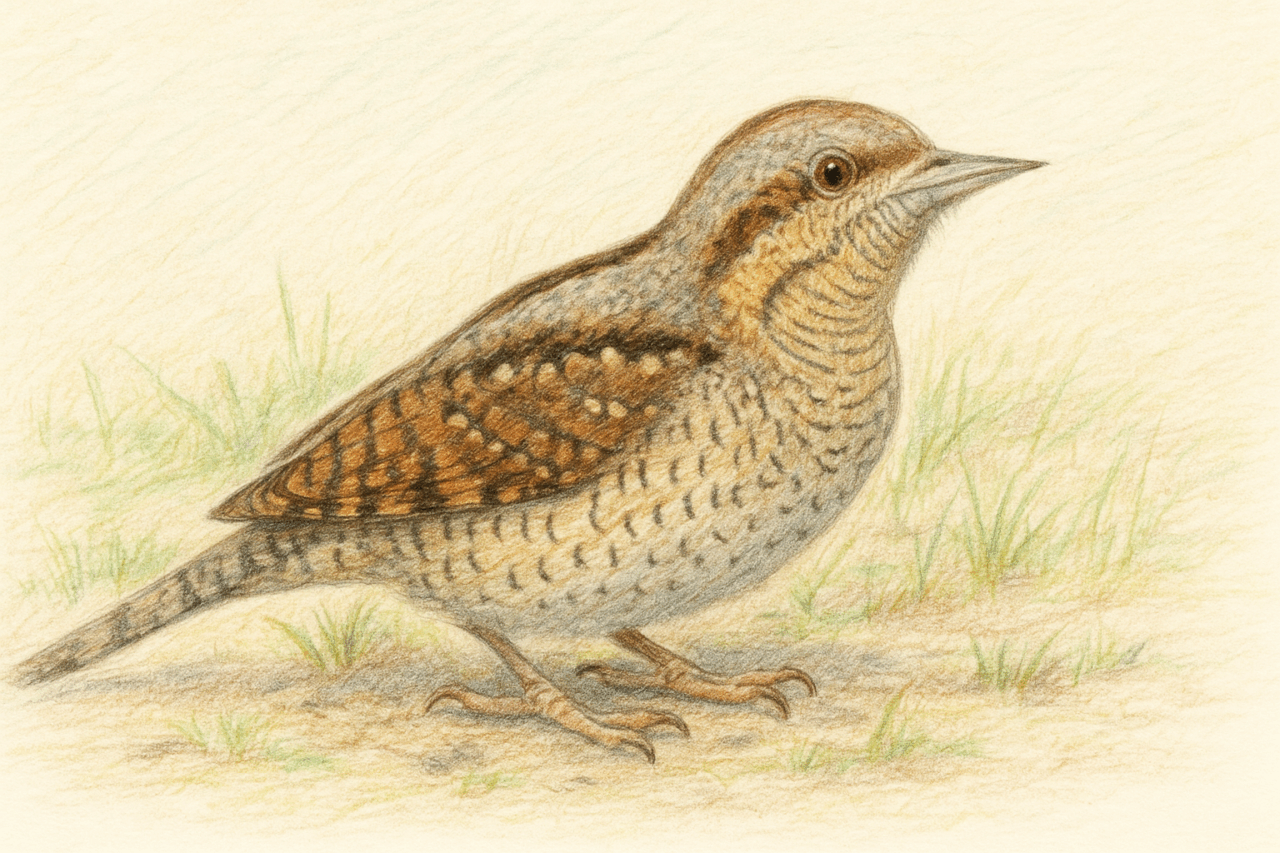

アリスイはキツツキ目キツツキ科に属する小型の野鳥で、体長は約18cmほどです。全身は灰褐色~茶色を基調に細かい黒褐色の鱗模様が入っており、木の幹に止まっても背景に溶け込む保護色をしています。名前に「蟻吸(アリスイ)」とある通りアリを好物とし、地表近くの巣穴に細長い舌を差し入れて捕食します。舌は約10cmにも達し、体の大きさに比べて非常に長いのが特徴です。英名では「Eurasian Wryneck(ヨーロッパアリスイ)」とも呼ばれます。日本国内では北海道・東北地方で夏鳥(繁殖期)として渡来し、本州以南では冬鳥として越冬します。

外見のポイントまとめ: 体長約18cmでスズメよりやや大きく、尾羽を含めた体型は小形の小鳥に似ています。頭部から胸にかけては黄褐色で、背面から翼にかけては灰褐色地に褐色~黒褐色の複雑な斑紋があります。このように地味な外見ながら、長い舌や姿勢など独特の特徴を持つため、一度見ただけで印象に残る野鳥です。

アリスイはなぜ珍しい?

アリスイは日本国内でも個体数が少なく、目撃例が限られる希少種です。そのためほとんどのバードウォッチャーでも生で見たことがない人が多い野鳥です。また、アリスイは地味な色合いでヨシ原に溶け込むため、近くにいても見つけにくいという特徴があります。一般的なキツツキと違って木幹を縦に上る姿を見せないことや、羽音も静かで驚かせにくいことから、発見には忍耐が必要です。これらの理由から、バードウォッチング初心者にとってアリスイは非常に珍しい存在といえます。

アリスイはキツツキの仲間

分類学上、アリスイはキツツキ科の仲間(アリスイ属)に含まれます。しかしアカゲラやコゲラなど他のキツツキとは行動様式が大きく異なり、幹を縦に駆け上がることはありません。むしろ一般の小鳥のように木の細い横枝に水平に止まり、地上や朽木でアリを狙います。巣も自ら穴を掘らず、他種の古巣や人為の巣箱を利用することがあります。このようにアリスイは「木をつついて虫を取る」典型的なキツツキ像とは異なるユニークなキツツキ科鳥類です。

アリスイの外見的特徴と見分け方

アリスイの外見をざっとまとめると、以下のような特徴があります:

- 体長・体型: 約18cmでスズメよりやや大きい。細長い体形で、翅と尾羽を含めると小形の小鳥という印象です。

- 羽色: 全体に灰褐色で地味な色合い。背中や翼に褐色~黒褐色の細かい斑紋が入り、鱗のような模様に見えます。

- 頭部: 頭頂から後頭部にかけて暗褐色の太い縦縞があります。

- 喉・胸: 黄褐色の羽毛で覆われ、胸から腹部にかけては黒褐色の細い横縞が入ります。

- 尾羽: 尾羽は黒褐色の横縞が入ります。尾を立て気味にして止まることも多いです。

- 嘴: 先の細い嘴を持ちます。

このような外見から見分けるには、まずアリスイの地味な色合いと大きさを念頭に置きます。普通のキツツキ(アカゲラ・コゲラ)は体の前面を垂直に貼りつけていますが、アリスイはそうした姿勢を取らないので見てすぐ分かります。観察時には、地上近くや細い枝でじっとしているアリスイのシルエットを覚えておくと、見つけやすくなります。

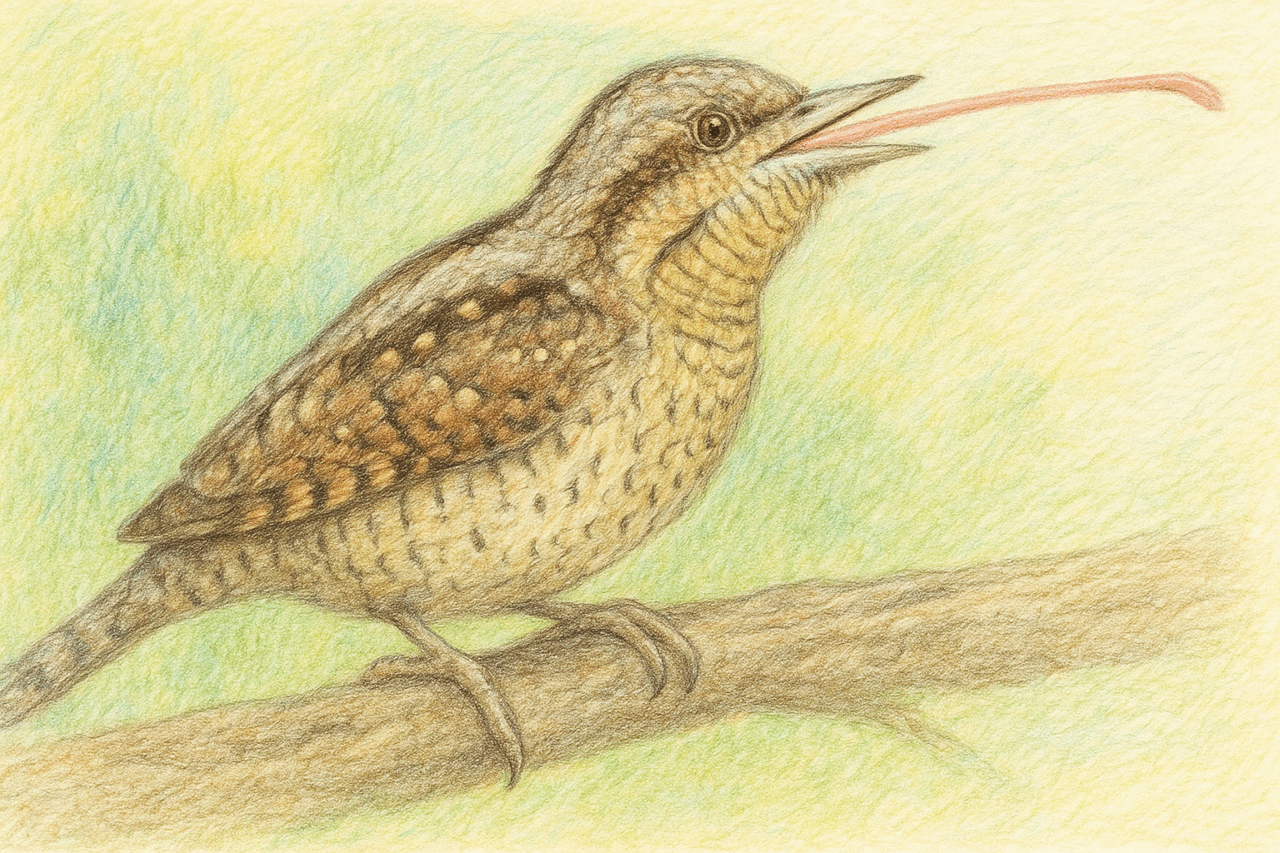

アリスイの長い舌のひみつ

アリスイの最大の特徴の一つが舌の長さです。アリスイの舌は約10cmにも達し、体長の半分以上に相当すると言われています。この極端に長い舌を使い、地表や朽木の中にあるアリの巣へ差し込んでアリを絡め取り、捕食します。実際、アリスイは鳥類の中で最も舌が長い部類に入り、その驚異的な舌の長さはギネスブックにも記録されています。通常は頭蓋骨の中に収納されている舌を、必要に応じて滑らせ出してエサを捕る仕組みになっており、まるでアリクイのように舌を伸ばす姿が見られます。この長い舌のおかげで、アリスイは他の鳥が捕りにくいアリ類を効率よく採食することができるのです。

アリスイの鳴き声と探し方

アリスイの鳴き声は独特で、大きく「キャッキャッキャッ・・・」という高い声で鳴きます。聞き方によってはモズの高鳴きに似ており、その点でモズと間違えないよう注意が必要です。繁殖期や渡りの時期(秋など)になると、ヨシ原などでこの声がよく聞こえてくるようになり、鳴き声を手掛かりに観察すると見つけやすくなります。

探し方のコツは、耳を澄ますことと地面もよく見ることです。アリスイはヨシ原の朽ち木や低い枝によく止まるため、鳴き声が聞こえたらその周辺を注意深く探します。聞きなしに頼るだけでなく、ヨシ原が見渡せる堤防や高台から探すのも有効です。また、モズの鳴き声が聞こえた場所ではアリスイもいる可能性があるため、モズが大声で鳴いていたら近くを探してみるとよいでしょう。観察には高倍率の双眼鏡が役立ちます。堤防などから狙うとどうしても遠距離になることが多いため、8〜10倍以上の高倍率双眼鏡やフィールドスコープで見ると安心です。

日本でアリスイに出会うには?

日本国内でアリスイに出会うには、季節と場所を考慮する必要があります。北海道・東北地方では夏鳥として5~8月頃に繁殖のため渡来し、一方で本州中部以西や関東以南では冬鳥として主に10~翌年3月頃に越冬します。特に関東以西の沿岸や湖沼周辺のヨシ原は有力な越冬地となっており、観察の機会が比較的多いエリアです。

具体的な観察地としては、以下のような公園や調整池が知られています:

- 葛西臨海公園(東京都):冬になると鳥類園内のヨシ原にやって来ます。上・下池周辺のヨシ原でよく見られる可能性があるため、鳴き声を頼りに探すとよいでしょう。特に下の池のネムノキ周辺がアリスイのお気に入りです。

- 芝川第一調節池(埼玉県):冬鳥として池の周囲のヨシ原にやって来ます。観察は堤防の上からが中心となり、距離が遠いので高倍率双眼鏡があると便利です。鳴き声が聞こえたら落葉した低い木を中心に探しましょう。

- 彩湖(埼玉県):荒川沿いの彩湖には主に冬鳥としてアリスイが生息します。彩湖北側の流入堤付近など広いヨシ原があり、このエリアで見つけやすいとされています。自転車で周囲を移動しながら探すのも一法です。

- 手賀沼(千葉県):北部の手賀沼周辺では冬にヨシ原にアリスイが渡来します。周囲の遊歩道沿いで見られることがありますが、場所によっては逆光になるので時間に合わせて巡幸の位置での探鳥がおすすめです。

この他にも、本州中部~近畿地方の湿地や川原のヨシ原でも記録があります。夏の繁殖期には北海道や東北地方の奥地の湿地を探したり、鳥類園などの情報をチェックするとよいでしょう。観察前には地元の野鳥情報やレンジャー発表を確認して、アリスイの出現情報を確かめておくと成功率が上がります。

また、アリスイが観察できる詳しいポイントについては以下の記事で紹介しています

観察時の装備とマナー

野鳥観察全般と同様に、アリスイ観察にも適切な装備とマナーが重要です。まず装備面では、双眼鏡(8〜10倍程度)やフィールドスコープが必須です。特にアリスイは遠方のヨシ原で見つかることが多いため、高倍率の望遠装備を用意しましょう。双眼鏡はブレを防ぐために三脚や一脚を併用するのも有効です。さらに、撮影を試みるなら望遠カメラ(300mm以上)や一脚・三脚も便利です。防寒着・雨具は欠かせません。アリスイは寒い時期に出会うことが多いので、防寒対策は十分に行い、足元は歩きやすい靴(トレッキングシューズなど)を履きましょう。また、ヨシ原や湿地帯は足元がぬかるみやすいため、長靴や防水仕様の靴も安心です。さらに、地形によっては虫除けも用意しておくと快適に観察できます。

マナー面では以下の点を守りましょう:

- 静かに行動:アリスイは警戒心が強く、物音や急な動きですぐに飛び去ってしまいます。観察中はできるだけ声をひそめ、足音を立てないようにしましょう。

- 距離を保つ:野鳥を驚かさないよう適切な距離(数十メートル以上)を保ち、カメラのフラッシュは使用しないでください。また、巣や子育て中の個体に近づくことは避け、特に春先には営巣中の可能性に注意しましょう。

- 自然環境への配慮:ヨシ原の中には貴重な植物や動物もいます。植物をむやみに踏み荒らさず、ゴミは必ず持ち帰りましょう。必要があれば地元の許可を得て立ち入るようにしてください。

- 他の観察者への配慮:観察地では他のバードウォッチャーもいます。スペースを譲り合い、順番に双眼鏡を使うなど、譲り合いの精神を持ちましょう。

- ルール遵守:公園や保護区では決められたルートや規制エリアを守り、野鳥観察に関する現地ルールや掲示に従ってください。

これらの装備とマナーを守れば、アリスイだけでなくあらゆる野鳥との出会いがより安全で楽しいものになります。

保全と人との関わり

アリスイは世界的には絶滅危惧には指定されておらず、IUCNレッドリストでも Least Concern(軽度懸念) に分類されています。日本国内の環境省レッドリストにも掲載されていませんが、地域によっては希少種に指定されている例もあります。法的には鳥獣保護法で全ての野鳥が保護されているため、アリスイの捕獲や持ち去りは違法です。湿地帯のヨシ原や里山の保全がアリスイ保護の鍵となるため、自然環境の整備・保護活動への理解が求められます。

人との関わりでは、アリスイは古くから民間伝承や神話にも登場します。首を蛇に見立てた古代ギリシア神話の伝承があり、不吉な象徴とされたこともありました。しかし日本ではむしろ珍しい鳥として歓迎され、出会えれば「ラッキー」と言われることもあります。近年はバードウォッチャーに人気が高く、観察報告や写真がSNSやアプリで共有されるようになりました。

保全活動の取り組み例として、アリスイは自ら巣穴を掘りませんが巣箱を利用する性質があります。そのため適切な場所に巣箱を設置することで営巣環境を補う試みも行われています。また、ヨシ原の保全活動や,農薬使用の抑制などが、アリスイの生息環境を間接的に支えています。市民ができることとしては、観察記録をアプリや研究団体に提供したり、バードウォッチング団体の活動に参加することが挙げられます。

まとめ

アリスイはその希少性とユニークな生態で、多くのバードウォッチャーを魅了する鳥です。本記事では外見や行動、分布から観察のコツまで詳しく解説しました。改めてポイントを振り返ると、

- 地味な灰褐色の羽根に隠れた長~い舌が特徴です。

- 北海道・東北で夏鳥、関東以西で冬鳥として見られ、主にヨシ原で観察できます。

- 鳴き声「キャッキャッキャッ・・」が頼りで、耳を澄ましてから探すと見つかりやすいです。

- 観察には高倍率双眼鏡や防寒装備を用意し、静かに遠くから狙うのがマナーです。

- 古くは「蛇のよう」と言われた振舞いも、今では貴重な観察体験のひとつです。

アリスイの観察は初心者にもチャレンジしがいのある機会です。ぜひ地域の探鳥会に参加したり、鳥見情報をこまめにチェックして、実際にアリスイを探しに出かけてみてください。姿を目にするまでは気づかない秘密がまだまだあります。野鳥図鑑や観察記録を活用しながら、自然と人とのつながりを感じつつアリスイ観察に挑戦してみましょう。新たな発見が、あなたのバードウォッチングライフを豊かにしてくれるはずです。

コメント