ヤツガシラ(学名:Upupa epops)は、美しい橙褐色の体と大胆な黒白横縞の翼をもつ鳥です。興奮すると頭部の冠羽(とさか飾り)が大きく扇状に開き、その姿はとても印象的です。その派手な見た目から、多くのバードウォッチャーに愛されています。ヤツガシラは全長約26~28cm(ハト大)と体格はそれほど大きくありませんが、その鮮やかな体色は遠くからでも目立ちます。

日本ではヤツガシラは旅鳥または迷鳥としてごくわずかしか飛来せず、目撃される機会は極めて少ない珍しい鳥です。その希少性の高さと独特な容姿から野鳥ファンの憧れの的となっています。この記事では、ヤツガシラの特徴や生態、日本での生息地や観察ポイントなどを初心者向けに詳しく解説します。

形態・外見の特徴

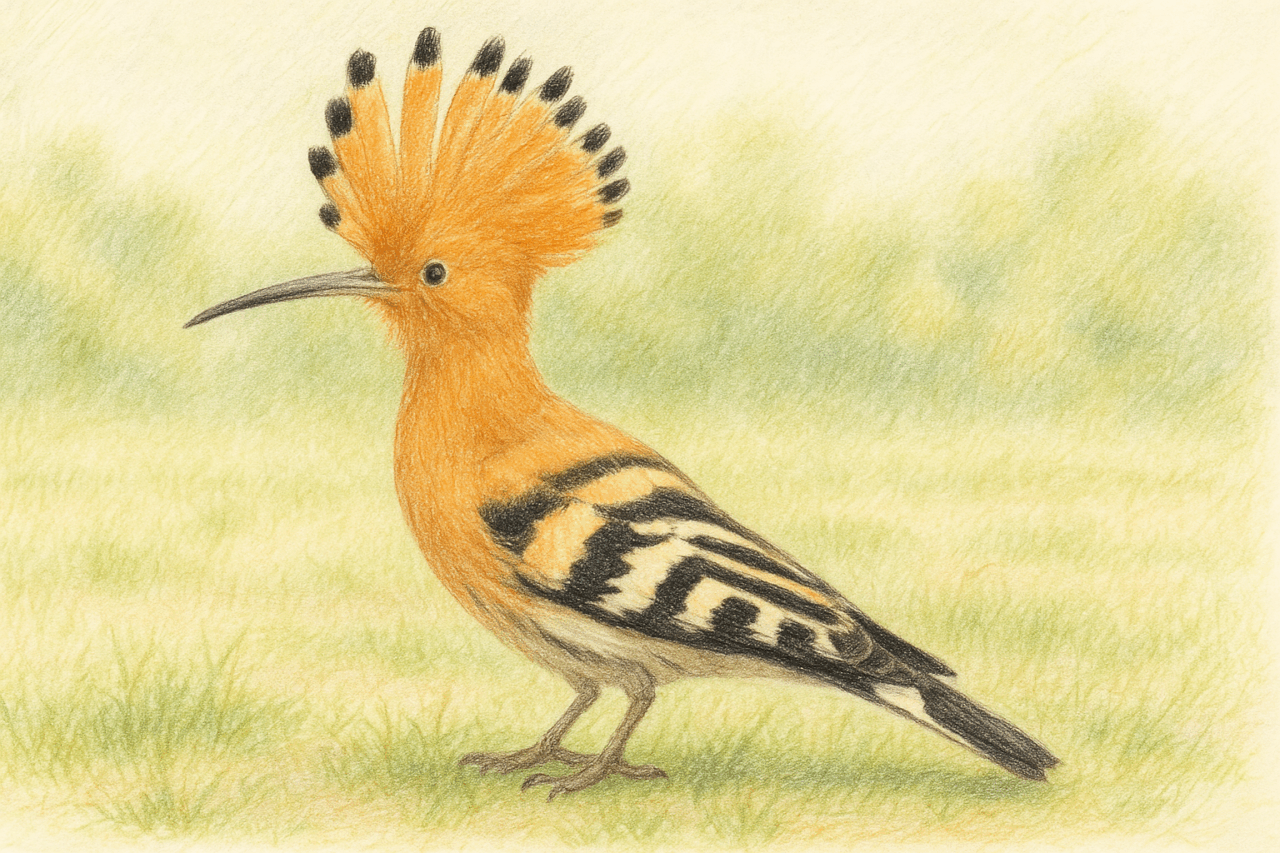

- 大きさ:全長約26~28cm。ヒヨドリと同じくらいの中型の鳥です。

- 体色・模様:頭部から胸は橙黄褐色で、翼と尾羽は黒褐色と白色の横縞模様になっています。体の下面(腹部)は白っぽく見えます。全身の色彩は目立ちますが、背景に同化しやすいので草原などにいると遠くからは意外と気づきにくいことがあります。

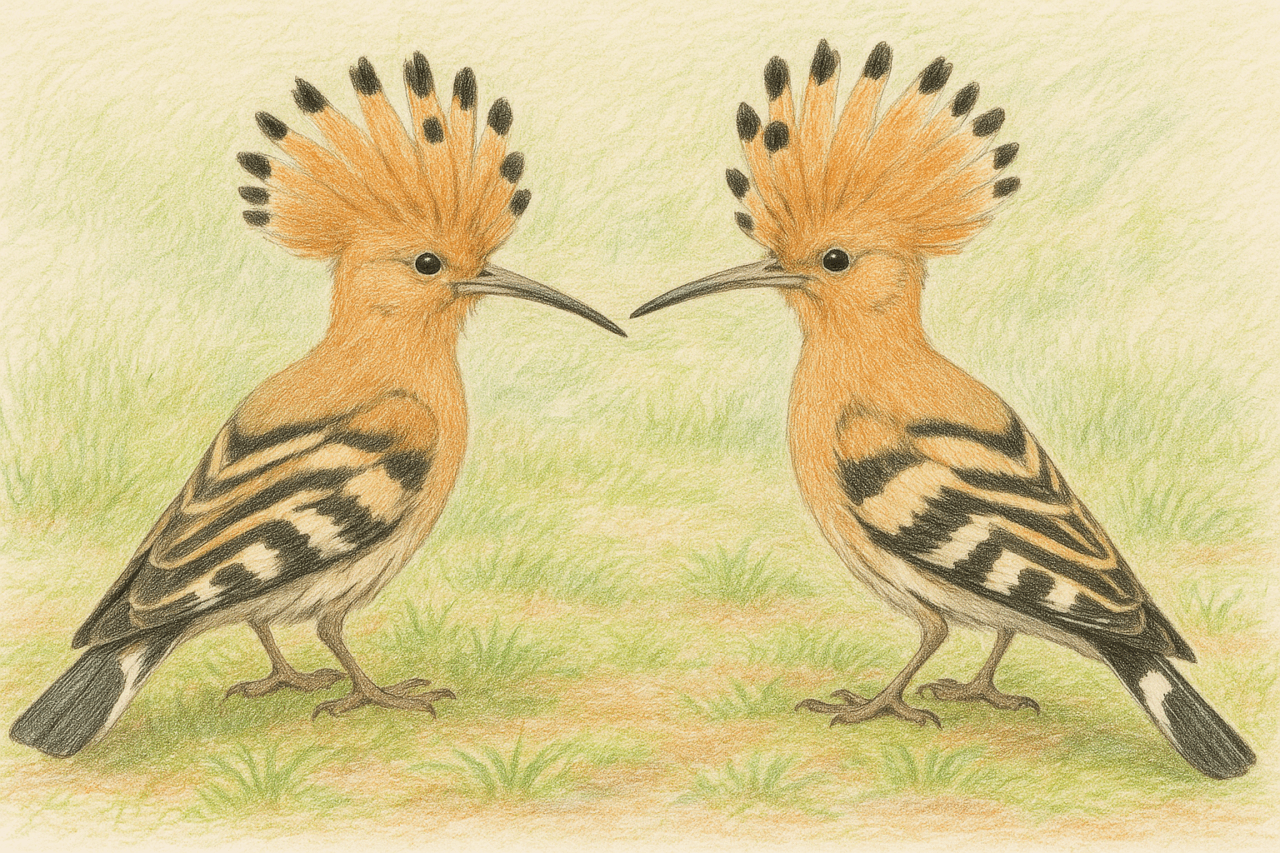

- 冠羽:頭の後方には2列に分かれた長い冠羽があり、平常時は頭に沿って閉じていますが、驚いたり威嚇すると扇状に開いて先端の黒い模様が目立ちます。

- くちばし:嘴(くちばし)は黒色で細長く、下方にゆるく湾曲しています。まるで小さなつるはしのような形で、地面に潜む虫を掘り出すのに適しています。

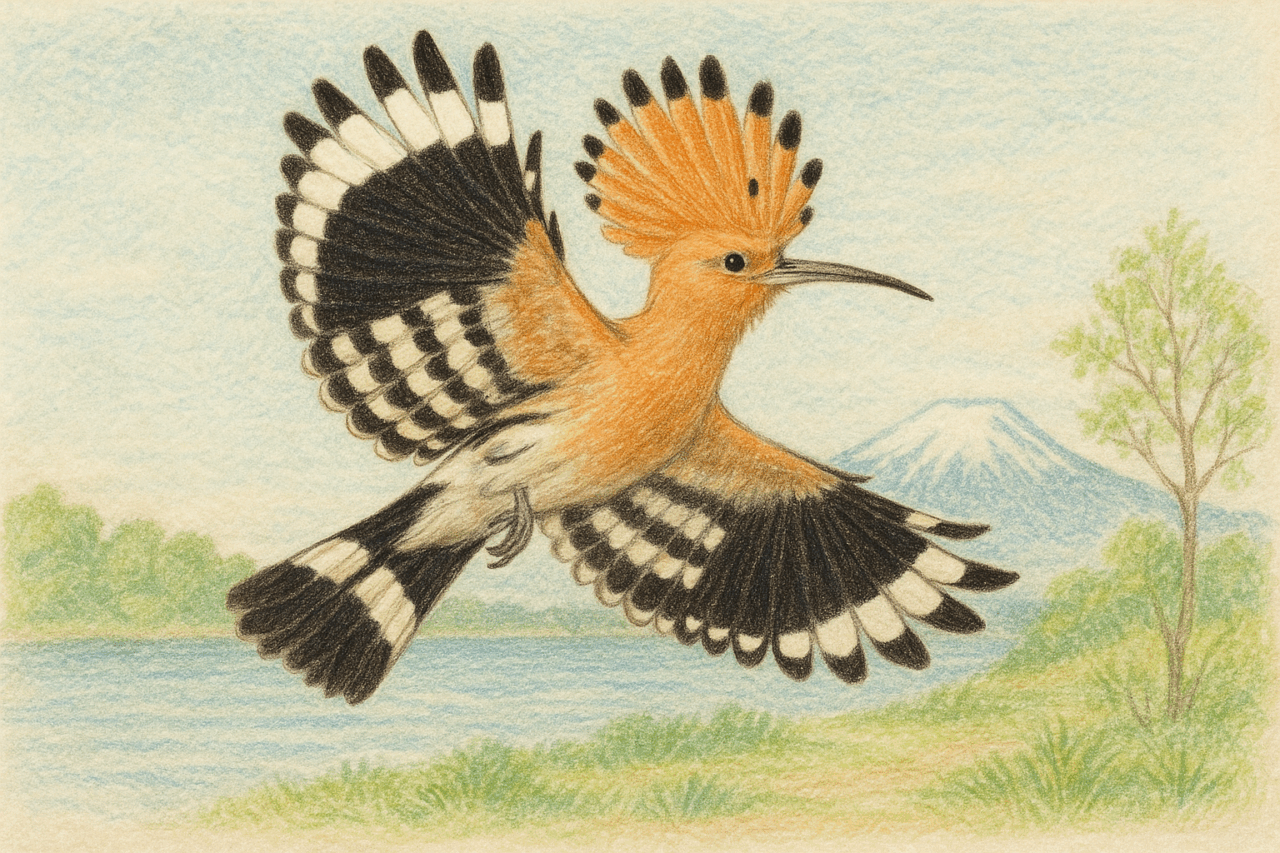

- その他:オスメスはほぼ同じ外見で見分けは難しいです。飛んでいる姿は体下面が白っぽく見え、翼の縞模様がよく目立ちます。

行動と鳴き声

ヤツガシラは地上での生活が得意で、広い芝生や農耕地、河川敷など開けた環境で単独または小群で行動します。長い嘴を使って地表や地中を突き、ミミズ・甲虫の幼虫・トカゲなどの動物食を探し出して採餌します。木の幹やコケの下を探ることもあり、土を掘り返している姿はまさに小さなツルハシのようです。採餌中は尻尾を上下に振ることが多く、注意深く地面を歩きます。日差しのある日は地面で日光浴や砂浴びを行い、羽毛の手入れをする習性があります。

鳴き声は非常に特徴的で、特にオスは繁殖期に「ポッポッポッ、ポッポッポッ」や「ポポポ、ポポポ、ポポポ」のような連続音でさえずり、ツツドリと鳴き声が似ているとも言われます。他にも「グワー」といった独特な声も出します。静かな朝晩には遠くから鳴き声が聞こえることがあり、バードウォッチャーの大きな手掛かりとなります

生息地と渡り

ヤツガシラはヨーロッパ南部からアフリカ、南アジア、東南アジア、中国、ロシア沿海州にかけて広く分布します。北方の個体は夏に北に移動して繁殖し、冬になると南へ渡る長距離渡り鳥です。

日本では渡りの途中に平地の草原や農耕地、公園の芝生などで観察されることがあります。日本国内では夏に繁殖する例はほとんどなく、多くは春と秋の渡りの途中に立ち寄る旅鳥または冬鳥です。渡りの経路から日本列島は少し外れているため飛来数は極めて少なく、南西諸島では春にのみ毎年通過記録があります。

生息地としては、見通しの良い開けた場所を好みます。広い公園の芝生広場や河川敷、空き地などで地上を歩いて採餌する姿がよく見られます。また、周囲に木立や林縁など隠れ場所があるスポットがねらい目です。日本ではヤツガシラは珍鳥であるため、定期的に見られる場所はほとんどなく、過去の目撃例があるポイントを中心に探す必要があります。

日本での見られる場所と時期

日本各地で稀に記録がありますが、地域別に見ると次のような傾向があります。

- 北海道・東北地方: 渡りの通過例は少ないですが、天売島など定期的に見られるポイントもあります。過去には秋田県などで繁殖記録がありますが、ごくまれです。

- 関東・中部地方: 春や秋に一時的に現れることがあります。東京都葛西臨海公園では2018年4月に観察例があり、群馬県つつじが岡公園では2017年12月に観察例があります。他にも首都圏周辺や長野県などで断続的な記録があります。

- 近畿・中国・四国地方: 大阪城公園(大阪市)では2020年3月に飛来し、多くのカメラマンを集めました。広島県でも繁殖例が報告されており、中国・四国地方では春の通過記録が点在します。

- 九州・沖縄地方: 南西諸島(沖縄~八重山)では春にまとまって渡来し、ほぼ毎年観察例があります。石垣島や西表島などでは冬を越す個体も確認され、渡りの中継地点となっています。九州本島でもまれに飛来があり、自然体験イベントなどで注目されます。

日本で珍しい理由

ヤツガシラの主な生息域はユーラシア大陸・アフリカ本土であり、日本列島はその生態範囲の末端にあたります。本来の渡りの経路には日本が含まれておらず、移動の途中で偶然立ち寄る迷鳥的な存在です。また、冬季の移動先は東南アジアやインド、アフリカといった温暖地であり、日本で越冬する個体はごくまれです。これらの理由から、日本でヤツガシラに出会う機会は非常に少なく、ヤツガシラは多くのバードウォッチャーにとって憧れの野鳥となっています。

観察のコツ

ヤツガシラ観察のポイントは、見通しの良い開けた場所をじっくり探すことです。

- 広い芝生や河川敷を中心に: ヤツガシラは地面での採餌を好むため、公園の芝生広場や運動場、河川敷などで見つかります。特に芝生や空き地が十分にある場所は狙い目です。

- 早朝・夕方の時間帯: 朝晩の涼しい時間帯に活動的になることが多いので、その時間帯に探します。また、オスの「ポポッ」という鳴き声を聞いて場所を特定できる場合もあります。

- 双眼鏡と忍耐: 遠くの地面の動きに注意し、静かに観察しましょう。ヤツガシラは驚くとすぐに飛び立つので、ゆっくりと動いて刺激しないようにします。双眼鏡を使って広範囲を確認し、林縁や木陰にも目を配ります。

- 生息環境をチェック: 芝生や畑、河川敷の近くに林や茂みがある場所がポイントです。ヤツガシラは急に枝にとまることもあるので、背後の木々も見逃さないようにしましょう。

- 出会えたら焦らず観察: ヤツガシラは日本では非常に珍しい鳥です。見つけたら写真撮影や観察のマナーを守り、そっと遠くから観察することを心がけましょう。

まとめ

ヤツガシラは美しい橙色の体色と大きな冠羽が特徴のユニークな鳥で、世界的には広く分布していますが、日本では珍しい旅鳥・迷鳥です。春秋の渡りの季節に南西諸島や本州の公園などで姿を見せ、広い芝生地や河川敷で地上採餌する様子を観察できます。観察する際は見通しの良い開けた場所をゆっくりと探し、独特の「ポポッ」という鳴き声も聞く機会は少ないですが手掛かりにするのも良いでしょう。ヤツガシラは日本では出会う機会が限られた珍鳥ですから、その姿を見ることができたらとても貴重な体験になります。ぜひ静かに観察し、その美しい姿を心ゆくまで楽しんでください。

コメント