近年、フクロウカフェができるほどフクロウは人気が高まっていますが、日本には野生のフクロウもたくさん生息しています。フクロウは日本でも古くから親しまれてきた鳥で、森の中で静かに獲物を狙う姿から「夜の森の静かなハンター」とも呼ばれます。多くのフクロウは夜行性で、昼間は森の木陰でじっとしています。そのため一見すると観察が難しそうですが、実は日本で見られるフクロウの種類は意外と豊富で、季節や場所を選べば初心者でも出会うチャンスがあります。

本記事では、日本に生息する代表的なフクロウ類11種を初心者向けにご紹介します。それぞれのフクロウについて、観察ポイント、生息地、鳴き声、見た目の特徴などを分かりやすく解説します。身近な都市部で見られる種類から、深い森に棲む希少種まで網羅していますので、ぜひフィールドに出る前の予習にお役立てください。フクロウとの出会いを叶えるための観察のコツやマナーも最後にまとめています。それでは、静かな夜の世界に生きるフクロウたちの魅力を一緒に探ってみましょう!

なお、「フクロウ」「ミミズク」「コノハズク」という名前の違いについて簡単に触れておきます。一般に、耳のように見える羽(羽角)がある種類は「○○ズク」や「○○ミミズク」と呼ばれ、羽角がない種類は「○○フクロウ」と呼ばれる傾向があります。ただし全てフクロウ目の仲間であり、本記事では便宜上日本で観察できるフクロウ科の仲間をまとめて「フクロウ類」として扱います。それでは、それぞれの種類ごとの特徴を見ていきましょう。

フクロウ

フクロウは、日本で「フクロウ」と呼ばれる代表的な種で、主にエゾフクロウ(北海道)やモミヤマフクロウ(本州中部)、キュウシュウフクロウ(九州)などの地域亜種が存在するフクロウのことを指します。体長は50~60cmほどでハトよりも大きく、ずんぐりとした体つきに丸い顔、大きな黒い瞳が特徴のフクロウです。羽角(耳のような羽)がないため、いかにもフクロウらしい愛嬌のある顔つきをしています。

生息地と生態: 日本全国の平地から山地にかけて広く分布し、主に落葉広葉樹林や針広混交林など森林環境に生息する留鳥(一年中同じ地域にいる鳥)です。大きな樹洞(木の穴)がある古い森を好み、そこで巣を作って繁殖します。夜行性で、夜の森を静かに飛び回りながらネズミやモグラ、カエル、大型の昆虫などを捕らえて食べます。その飛行音はほとんどせず、獲物に気づかれないよう音もなく滑空する様子はまさに「夜の森の静かなハンター」です。鳴き声は低く太い「ホッ、ホッ…ホーホー」というフクロウらしい声で、昔の人はその声を「ゴロスケホッホー」と表現しました。オスとメスで声質が少し異なり、繁殖期には雄雌で呼び交わすように鳴くこともあります。

観察のポイント: フクロウは夜行性で昼間は鬱蒼とした森の中でじっとしているため、日中に見つけるのは難易度が高めです。しかし繁殖期の春先(4~5月頃)になると、ヒナにエサを運ぶために親鳥が活動的になり、朝方や夕方に姿を見せることがあります。また、大きな樹洞がある森や神社の林では巣として利用している場合があり、春には巣穴からヒナが顔を出す姿が観察できることもあります。有名な例では栃木県の野木神社があり、毎年フクロウの子育てが確認されていることで知られています。運が良ければ、神社のご神木の穴からひょっこり顔を出す可愛らしいフクロウのヒナに出会えるでしょう。

初心者がフクロウを見つけるコツとして、まずは地元でフクロウの目撃情報がある場所を調べてみましょう。市町村の鳥に指定されていることもあり(例:千葉県我孫子市の市鳥はフクロウ)、そうした地域では観察会やライブカメラ配信が行われている場合もあります。フクロウは警戒心が強い鳥ですが、繁殖期には人里近くの林や神社にも現れることがあります。春はフクロウ観察のベストシーズンです。早朝や夕方に双眼鏡を持って静かに林内を観察してみましょう。大きな木の枝や樹洞付近に、丸太のようなシルエットで留まっているフクロウが見つかるかもしれません。

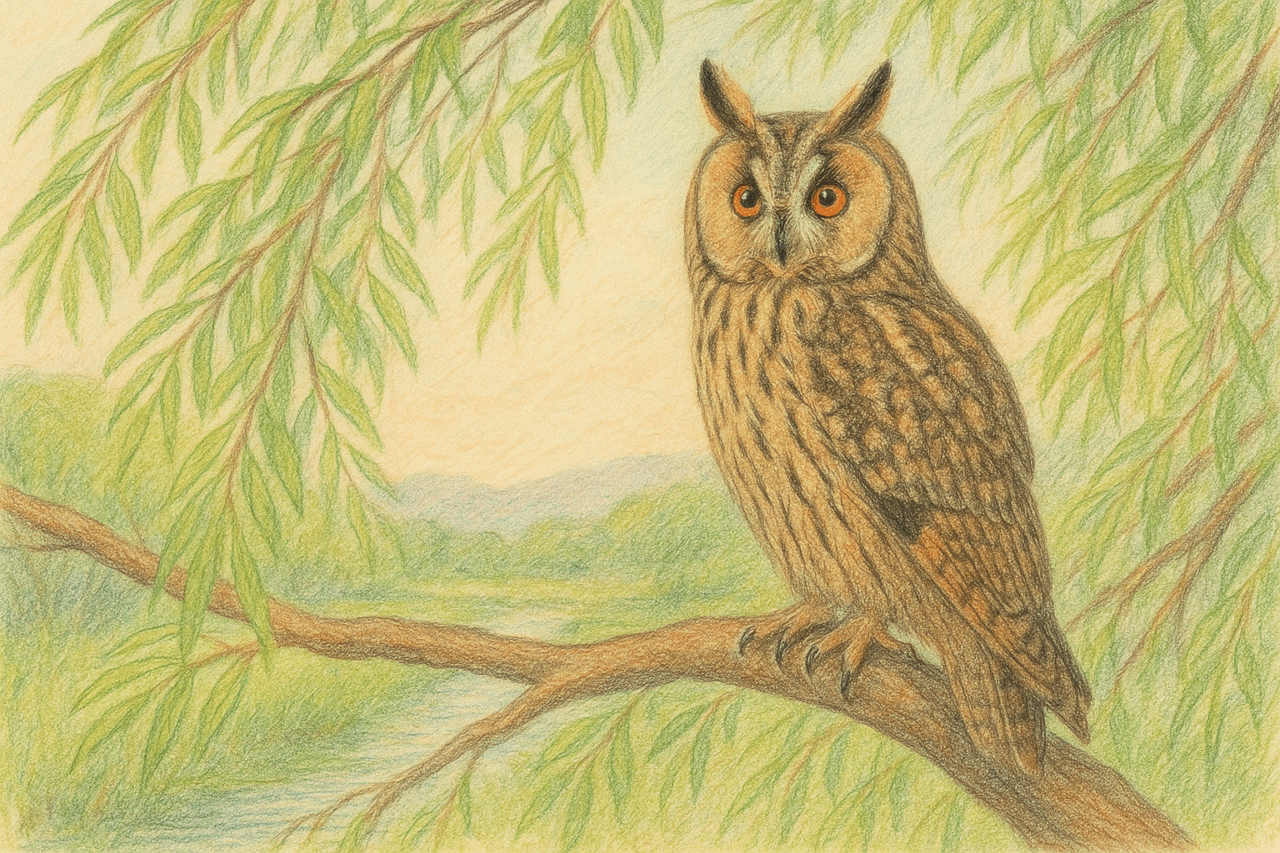

トラフズク

トラフズクは、耳のように見える長い羽角が特徴の中型のフクロウです。体長は約35cmほどで、羽角がピンと立った姿は一見ネコのようにも見えます。全身は茶色と黒のまだら模様で樹皮に溶け込む保護色をしています。和名の「トラフ(虎斑)」は虎のような縞模様に由来し、英名の「ロングイヤードアウル(長い耳のフクロウ)」が示す通りの外見です。瞳はオレンジ色で夜間に光を反射すると妖しく輝きます。

生息地と生態: トラフズクは全国的に分布し、日本では留鳥または季節的な移動をする漂鳥です。特に本州北部や北海道で繁殖し、寒い地域にいた個体は冬になると南下してくることがあります。生息環境は平地から山間部の林、公園、農耕地周辺の林など比較的幅広く、意外と人里近い環境でも暮らしています。主に夜行性ですが、冬の間は日中でも樹上で休んでいる姿が観察されることがあります。餌はネズミや小型の鳥類、大型昆虫などで、特に野ネズミを好むため、餌場となる草地や河川敷の近くにある常緑樹の茂みなどでよく休息しています。

観察のポイント: トラフズクは冬になると数羽がまとまって生活することが多く、一本の木に複数の個体が「塊」になってとまっている光景が見られることがあります。都市部でも、大きな公園の林や河川敷の林などで越冬中のトラフズクが見つかることがあり、そうした場所では地元の“アイドル”的存在になります。例えば人通りの多い公園の林で、頭上の木を見上げるとトラフズクがじっと佇んでいた、ということも珍しくありません。昼間でも目を細めて寝ていることが多いですが、こちらが静かに観察していればその姿を見せてくれるでしょう。羽毛の模様が木の幹に溶け込むため非常に見つけづらいですが、一度場所を覚えてしまえば繰り返し観察できます。

冬場にトラフズクを探すなら、河川敷や草地に隣接した林を探してみましょう。獲物であるネズミを狙うため、開けた草地に近い常緑樹(冬でも葉が茂っている木)に隠れていることが多いです。常緑樹の濃い葉影の中からオレンジ色の大きな瞳がこちらを見返してくることも…。また、一度に複数のトラフズクがいる場合、フンや羽が木の下に落ちていることがあるので、そうした痕跡から居場所を推測することもできます。観察の際は森林内で静かに行動し、驚かせないようにしましょう。

アオバズク

アオバズクは、夏の季節になると日本に渡ってくる夏鳥のフクロウです。体長は30cm前後で、ハトとカラスの中間くらいの大きさです。羽角はなく、丸い頭部に大きな黄色い瞳が目立ちます。全身は茶褐色で、胸からお腹にかけて白地に茶色の縦斑模様があります。和名の「アオバズク(青葉木菟)」が示す通り、新緑(青葉)の季節である5月頃に東南アジア方面から渡来し、日本各地で繁殖を始めます。

生息地と生態: アオバズクは北海道から本州、四国、九州、さらに南西諸島にかけて広く夏季に分布します。繁殖のために渡来し、秋にはまた南方へ渡っていきます。主な生息環境は人里近くの林や神社仏閣の森、公園の大木などです。市街地でも大木が茂る静かな場所があれば姿を現すため、「都市部でも出会える身近なフクロウ」と言えるでしょう。実際、住宅街の中にある神社や寺の境内、大きな公園で営巣する例が各地で知られています。夜行性ですが、比較的宵のうちから活動を開始し、日没後の早い時間帯に「ホッホー、ホッホー」と2声ずつ澄んだ声で鳴く声が聞こえてくることがあります。その鳴き声は遠くまで響き、静かな夏の夜に「ホッホー…ホッホー…」と聞こえてきたら、アオバズクが近くにいるサインです。主な餌は大きめの昆虫(カブトムシやクワガタムシ、セミなど)ですが、小型のヤモリやカエル、時にはコウモリなども捕食します。

観察のポイント: アオバズクは夏の間だけ日本にやって来る季節限定のフクロウなので、出会うなら5月中旬~8月頃がチャンスです。特に初夏(5~6月)は繁殖のためにペアで行動し始める時期で、大木のうろ(樹洞)や設置された巣箱に出入りする姿が見られます。神社や寺の森、大きな公園などに巣をかける場合、人間に対して適度に寛容で、昼間でも枝にとまっている姿を観察できることがあります。昼間はじっと目を閉じていることが多いですが、そっと双眼鏡で覗いてみると鋭い黄色い目がこちらを一瞥するかもしれません。

観察情報は地域の新聞やインターネットでも得られることがあります。有名な神社にアオバズクが飛来すると地元紙に掲載されることも多く、そうしたニュースをチェックするのも良いでしょう。「○○神社でフクロウが子育て中」などの情報があれば、マナーを守って足を運んでみましょう。夕暮れ時には親鳥が餌を探しに動き出すため、そのタイミングで待っていると飛び立つ姿や、餌をくわえて巣に戻る姿が観察できます。比較的人里の明かりにも強く、街灯の下を飛び交う虫を狙って飛ぶこともあります。まさに都市部でも出会えるフクロウです。身近な場所でフクロウに会いたい初心者には、夏のアオバズク観察がおすすめです。

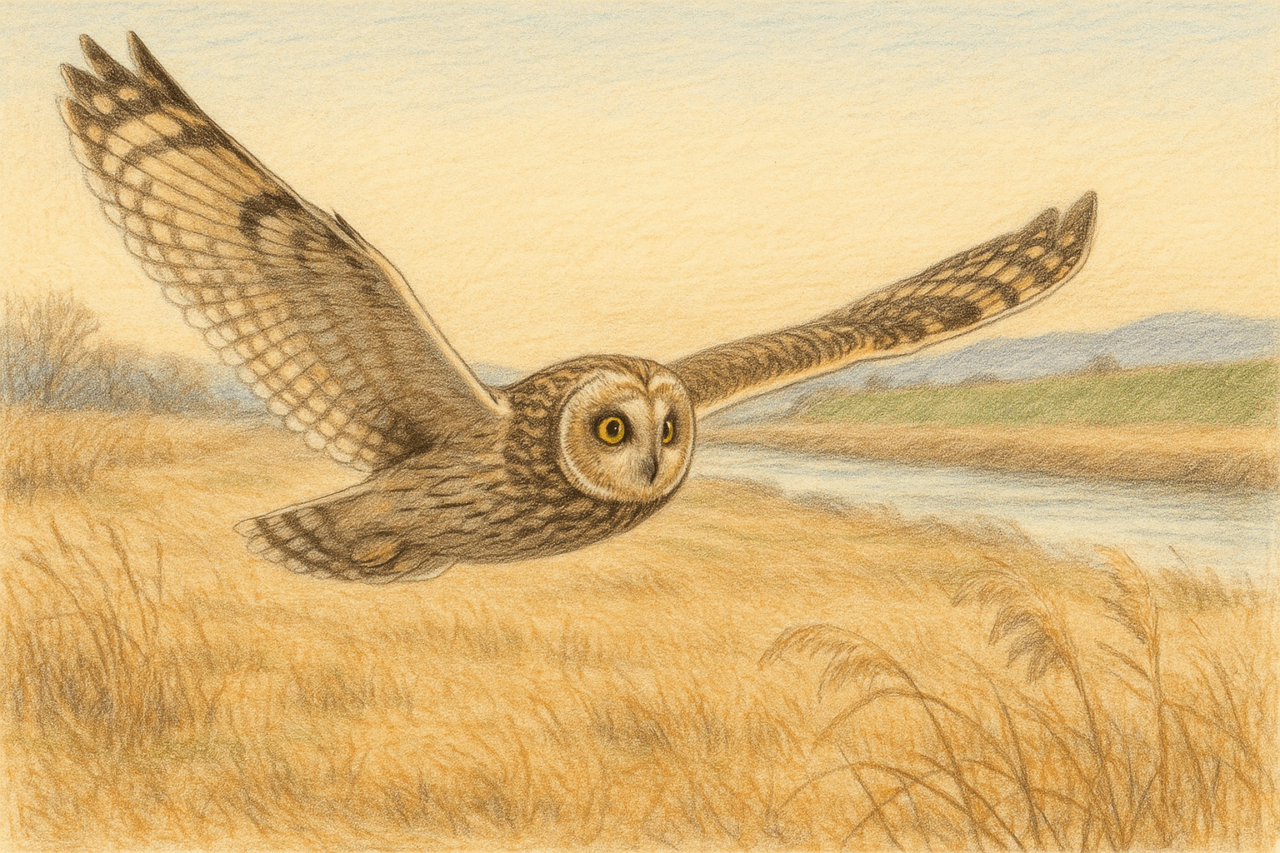

コミミズク

コミミズクは、冬季に日本へ飛来する冬鳥のフクロウです。名前に「ミミズク(耳木菟)」とありますが、「コ」(小)が付く通り耳の羽角が非常に短いかほとんど目立たない種類です。体長は約35~40cmでトラフズクと同程度ですが、羽角が小さい分、顔つきはこちらの方がまん丸に見えます。全身の羽色は黄褐色で黒っぽい縞模様があり、腹側は淡色に縦斑模様が入ります。瞳の色は明るい黄色で、正面から見ると黒い縁取りに囲まれた大きな黄色い目が印象的です。

生息地と生態: コミミズクは世界的に広い分布を持ち、ユーラシア大陸北部や北アメリカなどで繁殖し、冬になると南方へ移動してきます。日本では冬に全国各地へ渡ってきますが、とくに広大なヨシ原(葦原)や草原、農耕地の牧草地など開けた環境を好みます。昼間は地表近くの草むらやヨシの根元で休み、夕方から夜にかけて活発に飛び回ります。他の多くのフクロウと異なり、コミミズクは日没前後の薄明薄暮時にも活動するため、比較的観察しやすいフクロウと言われます。夕暮れどき、ねずみを求めて草原の上を低空でヒラヒラと飛ぶ姿は、まるで大きな蛾かチョウが舞っているかのようです。羽音も静かで、その様子を遠目に見るだけでも幻想的な光景です。主な餌は野ネズミや小型の鳥ですが、狩りの途中で疲れると草原に立つ杭や低木の枝にとまり、小休止する姿もよく見られます。

観察のポイント: コミミズクは冬(11月頃~3月頃)に観察できるフクロウで、特に広いヨシ原や草地がある地域が狙い目です。関東地方では有名な渡来地として栃木・群馬・茨城県境の渡良瀬遊水地が知られ、冬になると複数のコミミズクが飛来します。他にも各地の河川敷や干拓地、牧草地などで記録があります。観察する際は、夕方の日が傾き始める頃に草原の見晴らしが良い場所で待ってみましょう。運が良ければ、薄暗くなりかけた空にひらりと舞い上がるコミミズクのシルエットを捉えることができます。双眼鏡やカメラを構えていると、ふわふわとした飛翔でこちらに近づいてくることもあります。

コミミズクは一度見つけてしまえば、その冬の間は比較的同じ地域で狩りを続ける傾向があります。お気に入りの狩場が決まっているため、そこで粘り強く待てば何度も観察を楽しめるでしょう。狩りの合間には草むらに降りたり、杭の上にちょこんと留まったりするので、その瞬間を逃さず観察・撮影すると良いです。ただし、草原に立ち入ったり過度にライトを当てたりするとフクロウを驚かせてしまうので、遠目から静かに見守るようにしましょう。夕暮れ時のシルエットや、黄色い目がこちらを見つめ返す一瞬など、コミミズクとの出会いは冬のバードウォッチングの醍醐味です。

コノハズク

コノハズクは、日本に飛来するフクロウ類の中では最も小柄で、体長20cm前後しかない可愛らしいフクロウです。和名の「木葉木菟(コノハズク)」が示すように、まるで木の葉のように樹皮に紛れる達人で、全身の羽毛は樹皮そっくりの茶色や灰褐色のまだら模様をしています。ぱっちりとした丸い目は黄色もしくは褐色で、頭には小さな羽角がありますが、動かさない時はほとんど目立ちません。一見するとフクロウというより小さな枝のコブのように見えるほど上手に擬態します。

生息地と生態: コノハズクは東南アジアから渡ってくる夏鳥で、毎年春(4月下旬~5月頃)になると日本各地(主に本州以南)に繁殖のため飛来します。特に繁殖に適した森がある地域に飛来し、夏の間に子育てを終えると、秋には再び暖かい地域へ渡っていきます。生息環境は落葉広葉樹の森や雑木林などで、平地から山地まで幅広く見られます。日本で一番小さいフクロウだけあって、食べ物も昆虫類が中心です。ガやカブトムシなどの昆虫を捕らえたり、小さなヤモリやカエルを食べることもあります。夜になると活発に行動し、縄張り宣言のために独特の声で鳴きます。コノハズクの鳴き声といえば「ブッポウソウ」と聞こえる声が有名です。澄んだ声で「クッ、コッコー」と区切るように鳴くため、日本人には「仏法僧」と聞きなしされ、古くから夏の風物詩的存在でもありました(なお、ブッポウソウという同名の鳥がいますが、鳴き声は全く異なります)。真夜中の山里で「ブッポウソウ…」と幽玄な声が聞こえてきたら、それはコノハズクが森の中で鳴いているのかもしれません。

観察のポイント: コノハズクはその小ささと巧みな擬態ゆえ、姿を見つけるのは容易ではありません。どちらかというと姿を見るより声を楽しむ鳥と言えるかもしれません。観察の第一歩は、まず夏の夜に彼らの声を頼りに存在を探すことです。6~7月頃、山間部の林道や里山の森に行くと、夜の静寂の中に「ブッ・ポー・ソー…」という繰り返しの声が響いてくることがあります。その声が左右に移動して聞こえる場合、コノハズクがパートナーと掛け合いで鳴いていたり、移動しながら鳴いている証拠です。懐中電灯を持って声のする方角を探してみましょう。ただし強い光を直接当てると驚かせてしまうので、木の枝越しにそっとシルエットを探すようなイメージで照らします。うまくいけば、小さな梟が枝にとまっている影を発見できるかもしれません。

外見的な手がかりとしては、コノハズクがとまっているときは体を細く縦長に伸ばし、木の枝に擬態する姿勢をとることがあります。一見すると木の枝の延長のように見えるため、目を凝らして探す必要があります。昼間に見つけるのは至難の業ですが、夜間に街灯に集まる虫を狙ってその近くの木にとまっていることもあります。農村部などで夜、街路灯の光に照らされた電線や枝に小さな影が留まっていたら、それがコノハズクである可能性も。コノハズクは繁殖期以外は南へ渡ってしまうため、日本で見られるのは主に初夏から夏の間だけです。「声はすれども姿は見えず」ということわざ通りの鳥ですが、声を聞くだけでもその雰囲気を存分に味わえます。夏の夜、森に響くコノハズクの調べは、初心者のバードウォッチングにも印象深い体験となるでしょう。

オオコノハズク

オオコノハズクは、コノハズクより一回り大きい日本固有のフクロウで、英名ではそのまま「Japanese Scops Owl(日本のコノハズク)」とも呼ばれます。体長は25cm前後で、ハトよりやや小さいくらいのサイズです。一見コノハズクとよく似ていますが、よく見るとオオコノハズクの方がわずかに大柄で、目の色はオレンジ色を帯びる個体が多く、背面に灰色味のあるまだら模様があることなどで区別されます。頭には短い羽角があり、こちらも擬態の名人です。

生息地と生態: オオコノハズクは留鳥(一年を通じて生息)として日本全国に分布するとされていますが、個体数はそれほど多くありません。主に森林や里山の林、大きな公園などでひっそりと暮らしています。南西諸島(沖縄県など)には亜種のリュウキュウオオコノハズクが比較的多く生息していると考えられています。オオコノハズクの生態自体はコノハズクに似ており、夜行性で主に昆虫類や小動物を捕食します。ただ、鳴き声はコノハズクのような「ブッポウソウ」ではなく、低く「ウォッ…ウォッ…」と牛が鳴くような声などを発します。繁殖期にはオスがメスを呼ぶためにこの「ウォッウォッ」という声を連続して響かせるので、森林内でその声を耳にすることがあります。

観察のポイント: オオコノハズクは数が少なく生態もまだ不明な部分が多いフクロウです。コノハズクとの判別も難しいため、初心者が意識して探すことはあまりないかもしれません。しかし、例えば沖縄など南の島に旅行した際に夜の森で「ウォッウォッ…」という牛のような声を聞いたら、それはオオコノハズク(リュウキュウオオコノハズク)の可能性があります。姿形はコノハズクに酷似しているため、鳴き声が最大の手がかりです。本州でもごく稀に山林で繁殖している可能性があり、野鳥調査などで確認された例がありますが、一般のバードウォッチャーが偶然出会うことはかなり稀でしょう。

観察するなら、生息密度が高いとされる南西諸島でのナイトツアーなどに参加するのが現実的です。専門のガイドが声を頼りに探してくれるツアーでは、懐中電灯で照らし出された小さなフクロウを見ることができるかもしれません。また、動物園や野鳥公園で展示されている場合もありますので、図鑑や写真で特徴を覚えておくのも良いでしょう。コノハズク同様、非常に見つけづらい種類ですので、「こんなフクロウも日本にいるんだ」と頭の片隅に置いておいていただければと思います。

リュウキュウコノハズク

リュウキュウコノハズクは、その名の通り琉球(南西諸島)に生息する小型のフクロウです。体長は20cmほどで、大きさや見た目はコノハズクによく似ています。全身は褐色がかった羽毛に覆われ、お腹側には斑模様があるのが特徴です。頭には短い羽角があり、耳を澄まさないと聞こえないほど静かな森の中で、その存在感を消すようにじっとしています。

生息地と生態: リュウキュウコノハズクは日本では沖縄県や鹿児島県に生息しています(八重山諸島や沖縄本島など)。他には台湾やフィリピンの一部にも分布しており、東アジアの限られた地域固有のフクロウです。基本的には留鳥で、沖縄の森林、生い茂った山地の森などに一年中棲んでいます。日中は森の茂みでじっと休み、夜になると活動開始します。昆虫類や小型の生き物を捕食する点は他のコノハズク類と同様です。鳴き声は「ホホッ、ホホッ」と鳴き、上記のコノハズクとは違う鳴き方なので声で識別することができます。夜の森で耳を澄ませば、遠くから彼らの控えめな声が聞こえてくるかもしれません。

観察のポイント: リュウキュウコノハズクに出会うためには、沖縄の森へ行く必要があります。特に西表島などでは比較的個体数が多いとされ、現地でのナイトツアーでも紹介されることがあります。生息環境としては、やんばる(沖縄本島北部の森林地帯)や西表島の原生林など、自然度の高い森が挙げられます。夜間に森の中で車を走らせていると、道路沿いの木柵にちょこんととまっている姿に出くわすこともあるそうです。懐中電灯を当てるとその反射で目が光ることがありますが、なるべく短時間に留め、すぐに光を逸らすようにしましょう。

リュウキュウコノハズクは沖縄の自然を象徴する野鳥の一つでもあります。南の島ならではの豊かな夜の生態系の中で生きており、他のヤシガニやホタル、コウモリなどとともに夜の森の主役です。初心者にとっては観察のハードルが高い鳥ですが、旅行などで機会があればぜひ挑戦してみてください。夜のジャングルに響く小さなフクロウの声との出会いは、きっと忘れられない思い出になるでしょう。

シマフクロウ

シマフクロウは、日本最大のフクロウであり、世界的に見ても最大級の大きさを誇る貴重な種です。体長は約60~70cmにも達し、翼を広げると180cm以上にもなります。その堂々たる姿から、アイヌの人々には「コタンコロカムイ(村を守る神)」として崇められてきました。全身は茶褐色で黒い縞模様が入り、目は黄色、クチバシは大きく力強い印象です。

生息地と生態: シマフクロウは北海道東部(主に道東地方の森林地帯)に生息しており、国内では生息数が100~150羽程度と推定される絶滅危惧種です。日本以外ではロシア極東部や中国北東部、樺太などに断片的に生息しています。生息環境としては、川沿いの原生林が不可欠です。夜行性で、川や渓流に生息する魚類を好んで食べるため、「Fish Owl(魚フクロウ)」とも呼ばれます。川岸の岩や倒木にじっと佇み、水面に動く魚を見つけると、一気に飛び降りて大きな脚で捕まえます。その力は強く、時には自分の体重より重い魚や、水辺に来た小型の哺乳類(ウサギやキツネの子ども)すら捕らえることがあります。鳴き声は低く太い「ボッ…ボッ…」という響く声で、特に繁殖期の冬から早春にかけて「ボー、ボー」と遠吠えのように森に響き渡ります。

観察のポイント: シマフクロウは非常に個体数が少なく、人里から離れた山奥に生息しているため、初心者が野生で出会うのは簡単ではありません。北海道でも道東の一部地域に限られ、生息地は点在しています。一般的な探鳥ではなかなか見つからないため、確実に観察したい場合は専門の宿泊施設や観察小屋の利用がおすすめです。例えば北海道東部には、シマフクロウ保護のために近くの川辺に餌となる魚を放流し、野生の個体が飛来する様子を見せてくれるホテルや旅館があります。そうした施設では夜間に窓越しやブラインド越しに観察できるため、フクロウにストレスを与えず間近で姿を見ることができます。

野外で自力で探す場合、夜間に川沿いを巡って鳴き声を頼りにする方法もあります。ただし広範囲に縄張りを持つため、安易に踏み込むのは推奨できません。シマフクロウは現在、行政や地元団体による保護活動が盛んに行われています。営巣用の大型巣箱を設置したり、餌場となる川に魚道を作るなど、人間が手助けしながら個体数の回復に努めています。観察の際は絶対に巣や個体に近づきすぎず、遠くからそっと見守ることが大切です。シマフクロウに出会えたとき、その巨大な翼でゆったりと飛ぶ姿や、水しぶきを上げて魚を捕らえるシーンは息を呑む迫力です。夜の森で静かに耳を澄ませ、「ボー…ボー…」という神秘的な鳴き声が聞こえてきたら、それはシマフクロウからの歓迎のメッセージかもしれません。

キンメフクロウ

キンメフクロウは、漢字で「金目梟」と書き、その名の通り美しい金色の目を持つ小型のフクロウです。英名ではテングマームズオウル(Tengmalm’s Owl)、またはボレアルオウル(Boreal Owl)と呼ばれ、北半球の寒帯林に広く分布しています。日本では主に北海道にごく少数が生息するのみで、野生下での観察例は非常にまれです。体長は25cm弱(スズメよりは大きくハトよりは小さい程度)で、小柄ながら頭部が大きく見える独特のシルエットをしています。顔は白っぽい丸いお面のようで、そこに澄んだ金色の虹彩が浮かび上がるため、一度見れば忘れられない印象を与えます。耳の羽角はなく、全身は灰褐色と白の斑模様です。

生息地と生態: キンメフクロウはユーラシア大陸北部や北アメリカなどの寒冷地帯の森に生息し、日本では主に北海道のごく一部の山地森林に留鳥的に分布していると考えられています。人里から離れた人跡未踏の原生林にひっそり棲んでおり、非常に臆病な性格で人のいる環境を避ける傾向があります。夜行性で、小型の齧歯類(ネズミ類)や小鳥、昆虫などを捕食します。巣はキツツキが開けた穴などの樹洞を利用し、一度見つけた安全な洞には長年にわたり定住することもあります。「ホホホホホホ・・・」という鳴き声を発しますが、日本の山奥でその声を聞いた人はごくわずかでしょう。

観察のポイント: キンメフクロウは、日本では幻のフクロウと称されるほど出会いが難しい鳥です。そのため、初心者がフィールドで探し回る対象としては現実的ではないかもしれません。北海道でも過去に極わずかな繁殖記録や目撃例があるのみで、多くのバードウォッチャーにとっても憧れの存在です。もしも挑戦するなら、北海道の中でも特に人が入りにくい山深い森林地帯へ行き、夜通し鳴き声を待つ…というような根気と運が必要になります。

そういった特別なケースを除けば、キンメフクロウは写真集や図鑑、動物園などでその姿を確認する程度になるでしょう。しかし、その存在を知っておくだけでも、北海道の森に対する見方が変わるかもしれません。「もしかしたらこの森のどこかにキンメフクロウが潜んでいるかもしれない」と想像するだけでロマンを感じられます。自然界にはまだまだ出会いがたい生きものがいることを教えてくれるフクロウです。金色に輝く瞳で夜の森を見つめるキンメフクロウ――直接見る機会はなくとも、日本のフクロウの仲間として是非覚えておいてください。

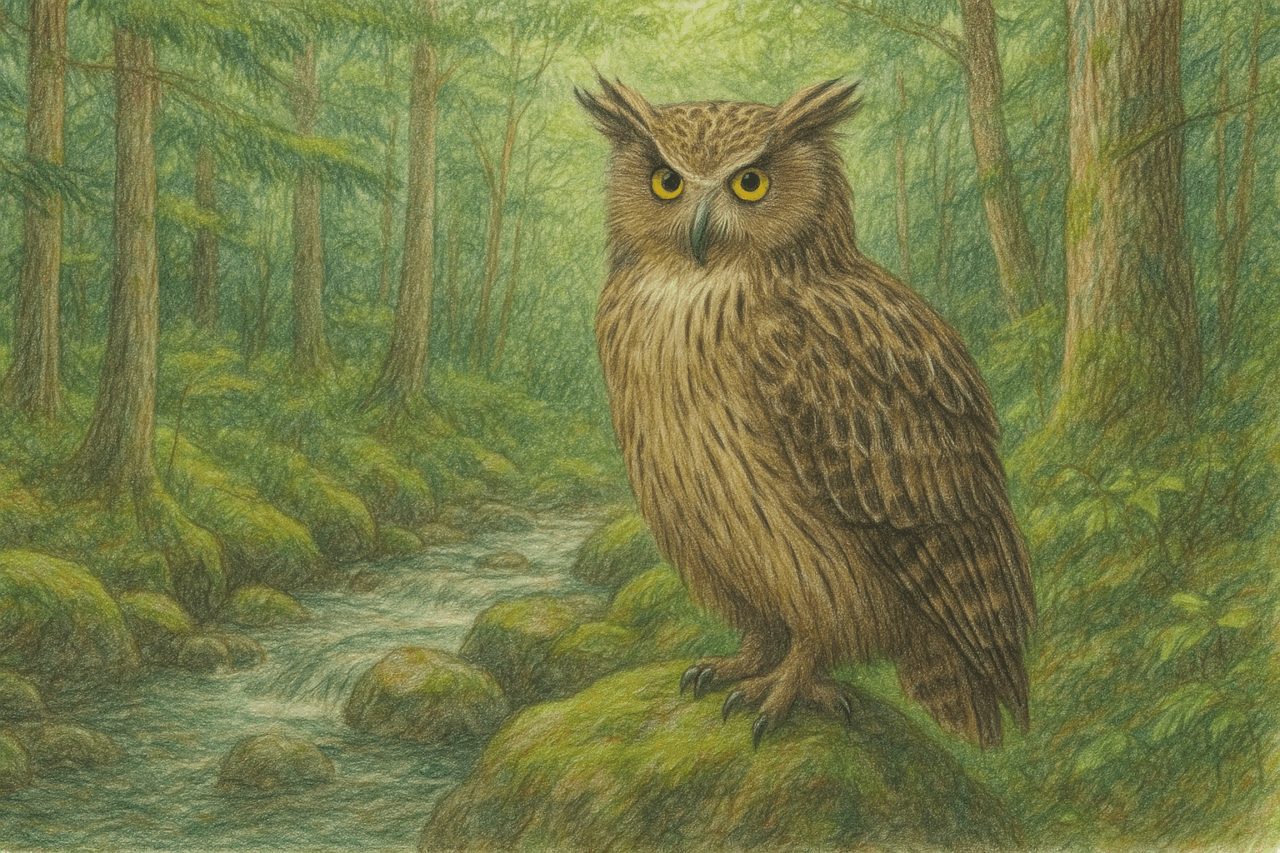

ワシミミズク

ワシミミズクは、シマフクロウに匹敵する大型のフクロウで、ユーラシアワシミミズクとも呼ばれます。世界に広く分布するユーラシアワシミミズク(学名: Bubo bubo)の一部が日本にも生息しており、その巨体と力強さから猛禽類の王者の風格を備えています。体長は60~70cm、翼を広げれば約160~180cmにも達し、体重は2~3kgにもなる大鳥です。頭に長く立派な羽角があり、正面から見るとまるで大きな耳を持つフクロウの王様のような迫力があります。瞳は燃えるようなオレンジ色で、暗闇で光を反射するとまるで鬼火のようにも見えます。

生息地と生態: ワシミミズクは本来ヨーロッパからアジアにかけて広い範囲に生息していますが、日本では北海道北部や一部の離島(国後島など北方領土)でごく少数の生息が確認されています。かつては迷鳥(偶然飛来するだけ)と考えられていましたが、1990年代には北海道で繁殖例が報告され、日本に定着した小さな個体群がいる可能性が示唆されています。主な生息環境は山岳地帯の原生林や岩場の多い森林です。昼間は人の近づけない断崖の岩穴や鬱蒼とした森の大木で休み、夜になると広範囲を飛び回って狩りを行います。餌はネズミやウサギ、リスなどの小~中型哺乳類が中心ですが、ノウサギやヒナジカ(子鹿)を襲った記録もあり、鳥類(カモなど)や大型の昆虫も食べます。文字通り「翼のある猛獣」といったところでしょうか。野生での寿命は約20年ほどと言われますが、飼育下では50年以上生きた例もあり、その生命力の強さがうかがえます。

観察のポイント: ワシミミズクもまた数が少なく、生息地が限定されているため、初心者が自然下で目にする機会は滅多にありません。北海道ではごく限られた地域でひっそり暮らしており、地元の研究者や愛好家でも出会えたら幸運というレベルです。夜間、山深い場所で「ウーウー」というような低いうなり声が聞こえたり、シルエットが横切るのを見かけたりすることがありますが、その判別は非常に難しいでしょう。

確実に姿を見るには、動物園や猛禽類センターなどで飼育されている個体を見るのが現実的です。例えば北海道の旭山動物園や、本州でも一部の動物施設でワシミミズクが飼育展示されています。その巨体を間近に見ると、野生で出会ったときの感動を想像できるかもしれません。野外観察では、かつて北海道で確認された繁殖地では人為的な攪乱を避けるため情報公開が控えられています。希少種ゆえに保護の観点からも、もし偶然出会っても静かに見守りそっとその場を離れることが望まれます。

広大な森をゆったりと飛翔する姿はさながら森の覇者。シマフクロウと並ぶ「夜の森の王者」とも言えるワシミミズクですが、その王者に出会うのは根気と幸運が必要な挑戦となるでしょう。

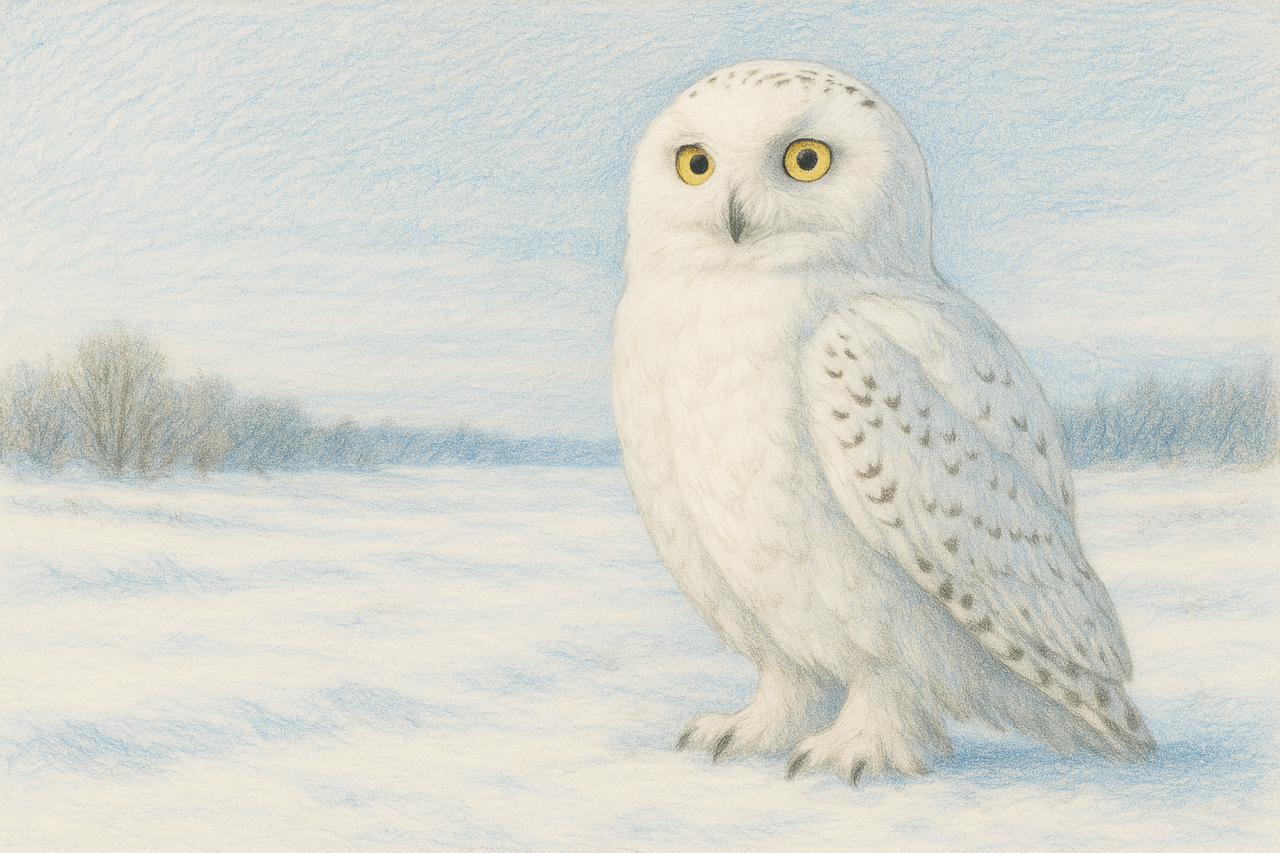

シロフクロウ

シロフクロウは、真っ白な羽毛に包まれた北極圏のフクロウで、日本では冬にまれに観察されることがある旅鳥/冬鳥です。英名をSnowy Owlといい、その名の通り雪のように白い体色が最大の特徴です。オスの成鳥はほぼ純白になり、メスや若い個体は黒褐色の斑点や縞模様が入りますが、それでも遠目には白く輝いて見えます。体長は50~70cmほどで、翼を広げると120~150cm程度、体重は2~3kgと、フクロウ類の中でも大型の部類に入ります。黄色い瞳と黒いクチバシが白い顔に映え、非常に神秘的な美しさを持っています。

生息地と生態: シロフクロウは北極圏のツンドラ地帯に広く分布し、普段は北極やシベリアの凍てつく大地で生活しています。夏の繁殖期には24時間太陽が沈まない白夜の下で活動するため、フクロウでありながら昼行性に近い生活を送っています。レミングなどの小型の齧歯類を主食とし、獲物が激減すると南方へ移動する習性があります。その関係で、餌が不足した年には通常より南へ遠征して越冬することがあり、日本でも北海道を中心に、ときおり冬に姿が確認されます。過去には北海道の沿岸部や札幌近郊、稀に本州でも記録された例があります。日本では繁殖しないため基本的に静かですが、北極圏での繁殖期には「ホーッ、ホーッ」と短く響く声で鳴くことが知られています。

観察のポイント: シロフクロウは冬の北海道でごく稀に見られる程度で、毎年決まって見られるわけではありません。しかし、一度発見されるとニュースになることも多く、その場に多くのバードウォッチャーが駆けつけます。例えば北海道のオホーツク海側の海岸や、根釧台地の牧草地、港の防波堤の上など、開けた場所でポツンと白いフクロウが佇んでいる姿が観察されることがあります。雪原に真っ白なフクロウがいる光景は格別で、雪景色に完璧に溶け込むカムフラージュの達人でもあります。もし情報を得て見に行く場合は、広い範囲を双眼鏡でくまなく探すと良いでしょう。意外にも地面や岩の上に座っていたりするため、根気強く視線を走らせてください。

シロフクロウは昼間でも活動する可能性があるため、明るい時間帯に見つかることもあります。ハリー・ポッターの愛鳥「ヘドウィグ」として有名になったこともあり、その人気・知名度は抜群です。日本での出会いはほとんどが偶然の産物ですが、いつか雪景色の中に佇む白いフクロウと目が合う瞬間は、きっと一生の思い出になるでしょう。観察時は距離をとって静かに見守り、決して追い回したりしないよう注意が必要です。長旅で体力を消耗している可能性もありますので、そっと休ませてあげる心遣いが求められます。

フクロウ観察のコツとマナー

最後に、フクロウを観察する際のコツやマナーについてまとめます。フクロウはデリケートな野生動物です。彼らの生活を乱さず、こちらも安全に観察を楽しむために、以下のポイントに気を付けましょう。

- 基本は静かに・気配を消して: フクロウは鋭い聴覚と視覚を持っています。こちらの物音や光に敏感に反応します。林内では足音を抑え、小声で行動しましょう。特に夜間の観察では懐中電灯の光にも注意が必要です。強い光を長時間当てるとフクロウが驚いて逃げたり、視力にダメージを与える可能性があります。赤色ライトや弱いライトを必要最小限に使用し、一瞬だけ当ててすぐ消すなど配慮しましょう。

- 距離を保つ: フクロウにできるだけ近づきたい気持ちはわかりますが、近づきすぎは禁物です。多くのフクロウは人との距離が近いとストレスを感じたり、巣の場合は子育てを放棄することもあります。双眼鏡や望遠カメラを活用して、遠くから観察するようにしましょう。フクロウがこちらを頻繁に見たり、ソワソワと落ち着かない様子を見せたら、それ以上近寄らず後退する勇気も必要です。

- フラッシュ撮影は禁止: 夜間にフクロウを撮影する際、カメラのフラッシュは絶対に使用しないでください。突然の強い閃光はフクロウに大きなストレスを与え、視力を損ねる危険もあります。撮影したい場合は高感度撮影や明るいレンズを用いる、もしくは夜間撮影は諦めて心のシャッターで焼き付けるくらいの気持ちでいましょう。

- 巣やヒナを見つけてもそっとしておく: 春先などに運良く巣穴から顔を出すヒナを見つけたり、巣立ち直後の幼鳥に出会うことがあるかもしれません。その際は長時間近くで観察したり大勢で取り囲むようなことは避けてください。親鳥は神経質になっていますし、人間が周囲にいるとヒナに餌を運べなくなってしまいます。写真撮影も数枚にとどめ、短時間で切り上げるようにしましょう。

- 環境と法律の遵守: 野生のフクロウは国の天然記念物や絶滅危惧種に指定されているものもいます。許可なく捕獲したり飼育することは法律で禁止されています(鳥獣保護管理法など)。また森林に立ち入る際は私有地や保護区ではないか確認し、ゴミを捨てない・植物を傷つけないといった自然環境への配慮も忘れずに。フクロウのみならず周囲の生き物すべてにリスペクトをもって行動しましょう。

- 情報マナー: フクロウの観察ポイントはデリケートな情報です。特に繁殖中の巣の場所など、生態系に影響を及ぼす可能性がある情報はSNS等で安易に公開しない方が賢明です。興味本位の人が殺到すると、フクロウが二度とその場所で営巣しなくなる恐れがあります。観察を楽しんだ後は、その体験を静かに心に留め、他の人にもフクロウ自らの姿を探す楽しみを残してあげましょう。

以上の点を心に留めておけば、フクロウ観察はお互いにとって安全で豊かな時間となります。昼間の鳥とはひと味違う夜の探鳥はスリルと感動がいっぱいです。ルールとマナーを守りながら、フクロウとの出会いを是非楽しんでください。

まとめ

日本にはこれほど多彩なフクロウたちが暮らしており、それぞれに個性的な姿や暮らしぶりがあることがお分かりいただけたでしょうか。身近な神社の森で都市部でも出会えるフクロウから、深山幽谷に息づく幻の梟まで、フクロウは私たちに自然の奥深さとロマンを教えてくれます。

初心者の方は、まずは比較的観察しやすいアオバズクやトラフズク、冬のコミミズクあたりから探鳥を始めてみると良いでしょう。運が良ければ、春の神社で親子のフクロウに出会えたり、冬枯れの林で羽角を立てたフクロウがこちらを見下ろしているかもしれません。そして夜の森に一歩足を踏み入れれば、聞こえてくるフクロウたちの声があなたを静かな冒険へ誘ってくれるでしょう。

フクロウ観察は、昼間のバードウォッチングとはまた違った魅力があります。静寂な闇の中でこちらの五感を研ぎ澄まし、相手の気配を感じ取る——そんな非日常の体験ができるのもフクロウならではです。ただし闇夜での行動は安全第一。くれぐれも無理はせず、複数人で行く、下見をするなど万全の準備をしてください。

森の中でフクロウに出会えた瞬間、その神秘的な姿にきっと心が震えるはずです。ゆっくりと瞬きをする大きな瞳、ふわりと音も立てず飛び去る翼…そのどれもが夢のようでありながら、確かに目の前に存在する野生の姿です。フクロウとの出会いは、一度味わうと忘れられない感動をもたらします。ぜひマナーを守ってフィールドに出かけ、日本のフクロウたちとの素敵な出会いを重ねてください。そして、夜の森の静かなハンターたちがこれからも日本の自然の中で暮らし続けられるよう、私たち一人ひとりが優しい目で見守っていきましょう。

野生のフクロウたちが、あなたを静かに待っています。さあ、双眼鏡と懐中電灯を手に取って、夜の探鳥に出かけてみませんか?きっとそこには、未知なる発見と感動が待っていることでしょう。フクロウたちとの出会いが、初心者のあなたにとって素晴らしい鳥見ライフの第一歩となりますように。飛び立つフクロウの姿を胸に焼き付けながら、日本の夜の自然を存分に楽しんでください。おだやかな夜の空に響くフクロウの声が、あなたを歓迎してくれることでしょう。

コメント