サンカノゴイは、日本に生息する大型のサギ科の野鳥です。見た目は地味ですが、黄褐色の体色に黒っぽい斑が散りばめられており、動かずにヨシ原に擬態する姿がとても印象的です。成鳥の全長は約70cmで、翼を広げると1.3m近くになる大型の鳥ですが、じっとしていると丈の低い葦や草むらに溶け込んでしまうため、見つけるのはとても難しいです。晩春から初夏にかけては「ブーッ、ブーッ」と低い声で鳴くため、音を頼りに探すバードウォッチャーも多くいます。

サンカノゴイの概要

サンカノゴイはサギ科サンカノゴイ属に属する大型のサギ類で、学名はBotaurus stellarisです。英語では「Eurasian Bittern」と呼ばれ、ヨーロッパやアジア、北アフリカなどの旧北区域に広く分布しています。日本では夏に主に北海道で繁殖し、本州以南では越冬する個体が知られています。なお、日本の方言名では「ヤチベコ」などと呼ばれることもあります。サンカノゴイという名前は、江戸時代の儒学者・山鹿素行(やまが そこう)の別称「山家五位」に由来すると伝えられ、歴史的にも馴染みのある鳥です。

日本国内の分布・生息地

日本国内でのサンカノゴイの分布は非常に限られており、希少です。現在、北海道北部、青森県、茨城県、栃木県、千葉県などの一部地域で繁殖が確認されています。特に北海道では夏鳥として確認例があり、本州では千葉や滋賀などで留鳥(定住個体)が報告されていますが、個体数はごくわずかです。そのほか、本州中部以南の各地では冬鳥として少数が渡来し、例えば琵琶湖や霞ヶ浦周辺、房総半島などのヨシ原で見られることがあります。

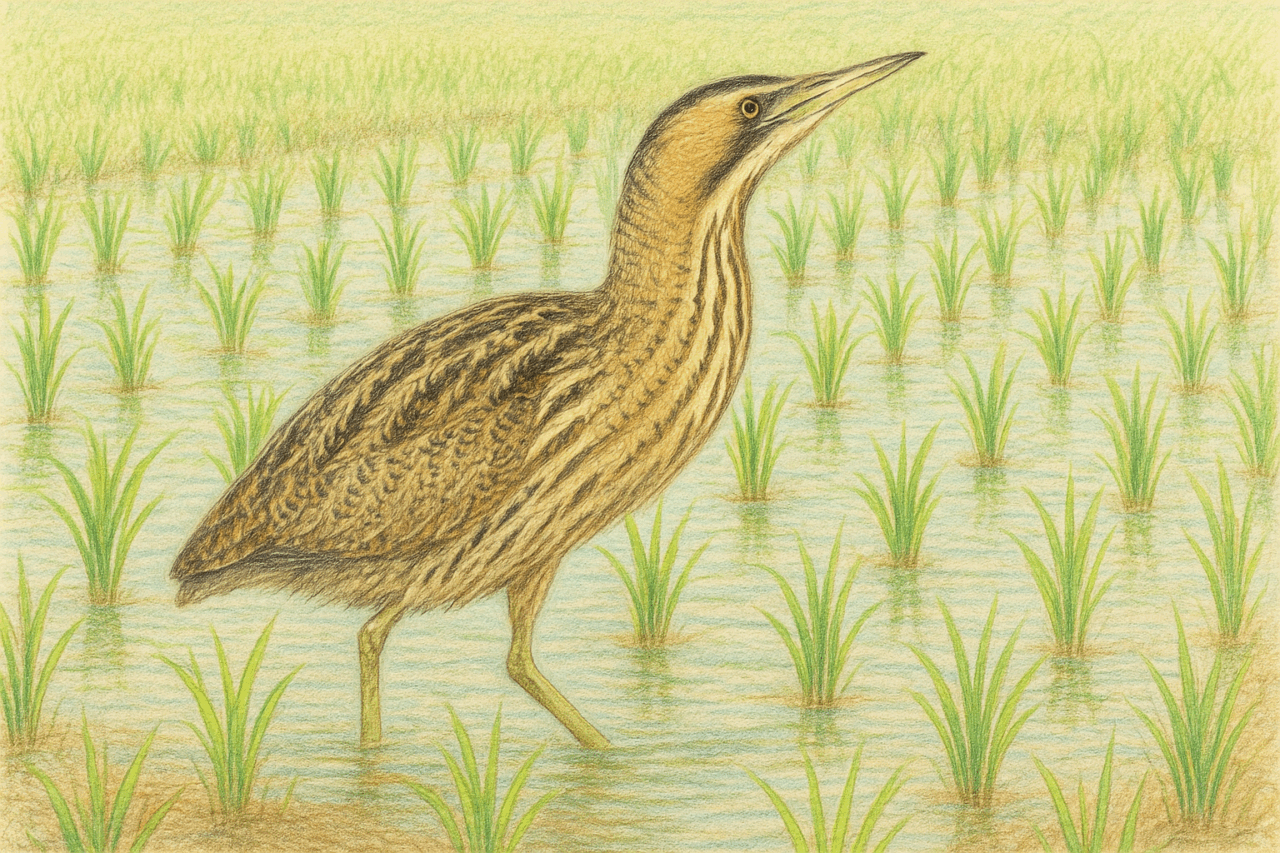

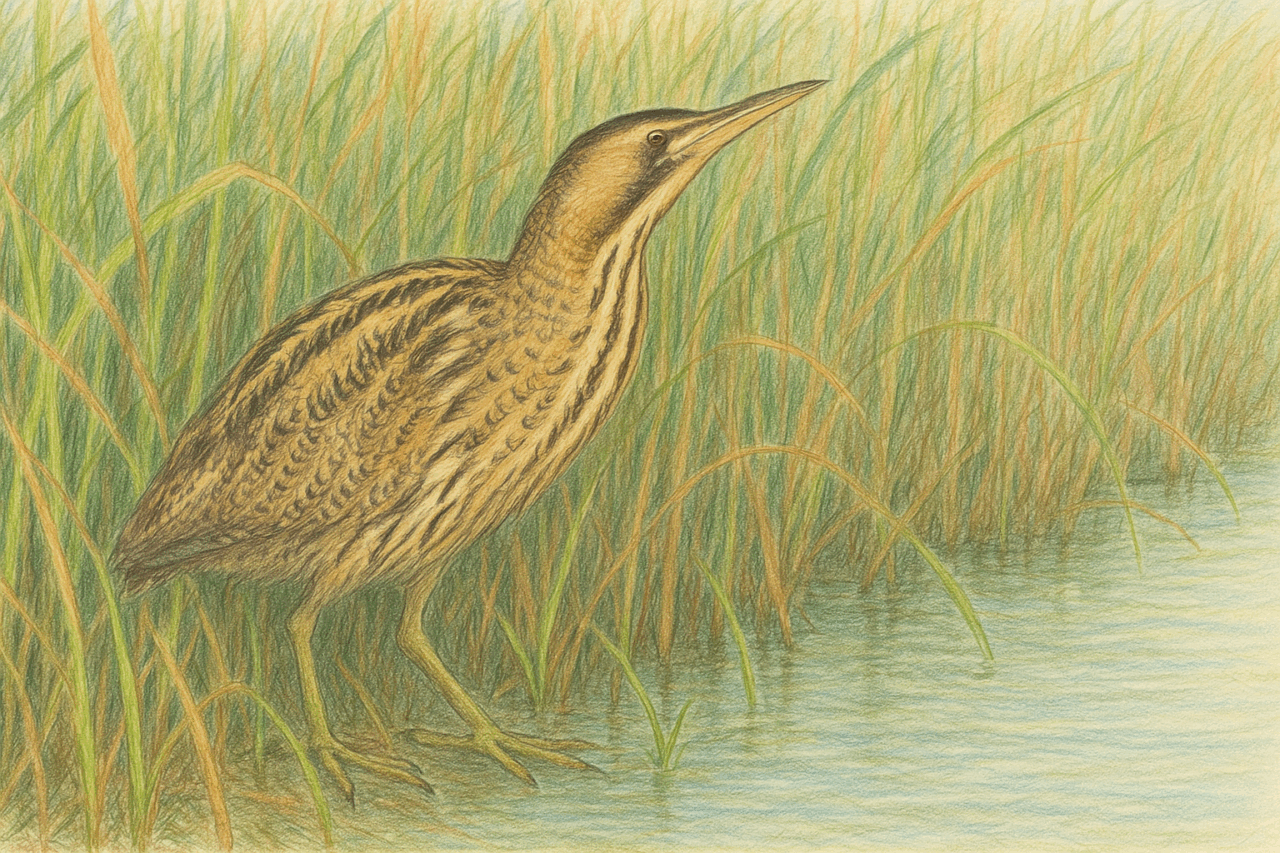

サンカノゴイの主な生息地は湿地や干潟、河川敷といった広大なヨシ原(葦原)です。水田に隣接した葦原や休耕田なども生息環境となりやすく、魚やカエルが豊富な浅い水辺で生活します。こうした場所では、太くて黄色がかったクチバシと黄土色の体が、周囲の枯れ草に驚くほど溶け込みます。

外見と識別のポイント

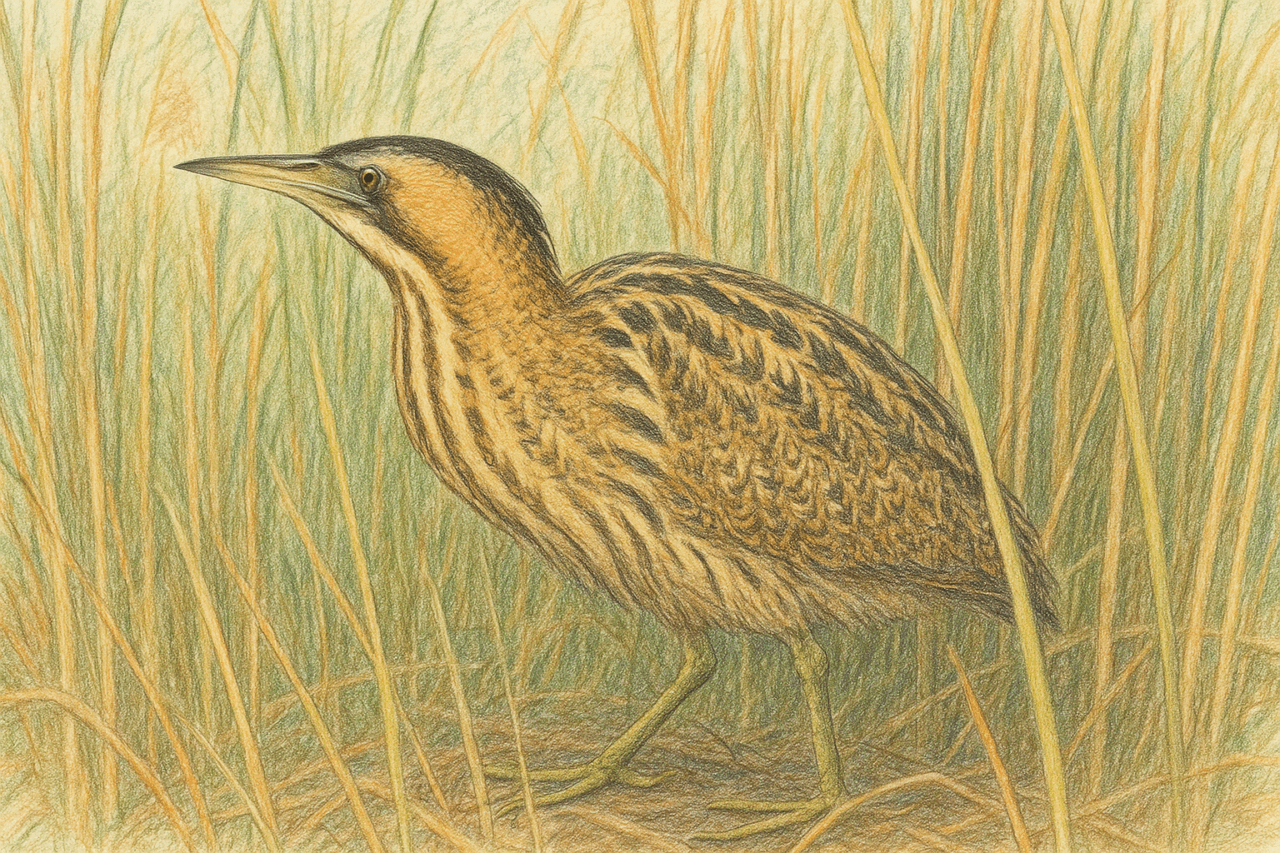

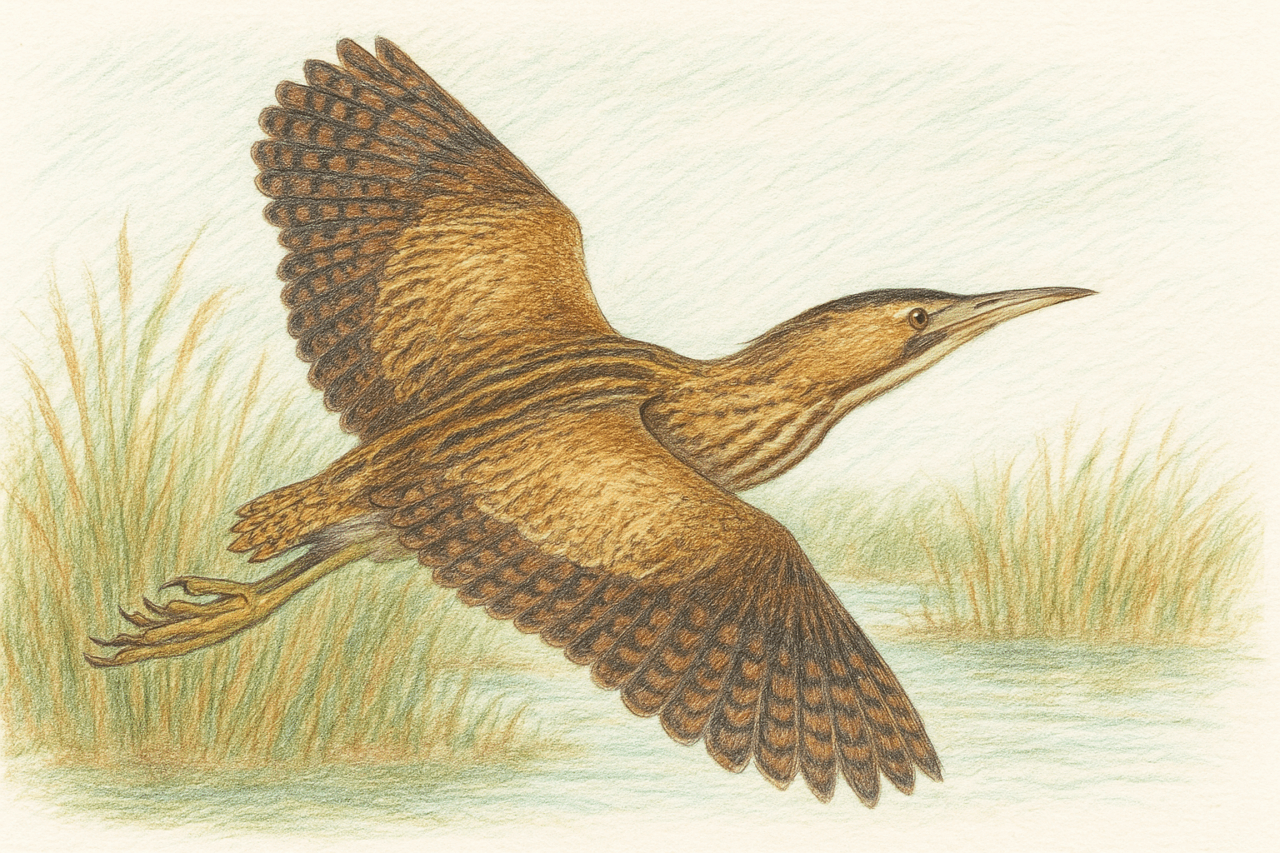

サンカノゴイは全長約70cm、翼開張は125~135cm程度の大型のサギです。頭部から背中は麦わら色の黄褐色で覆われ、そこに黒褐色の不規則な斑点が散在しています。頭頂部と後頭部、そして顎(あご)のラインは濃い黒褐色で、顔には目の周りから後頸にかけて赤錆色がかった筋模様があります。お腹や胸は白っぽい黄褐色で、胸には暗褐色の縦縞が入ります。脚は黄緑色で、飛んでいるときは長い脚が目立ちます。

雌雄で羽色はほぼ同じです。外見で特徴的なのは、警戒時に上体を真っ直ぐに伸ばし、首を長くしてじっと立ち止まる姿勢です。このとき、サンカノゴイは背筋を伸ばして長い首だけを目立たせ、茂みの中から覗くようにしています。まるで葦の一部のようにまったく動かないため、遠目にはただの草か杭のように見えることもあります。サンカノゴイと間違えやすいヨシゴイ(コウノトリ目サギ科)よりも体ははるかに大きく、成鳥時の全長はヨシゴイの約2倍です。サンカノゴイの方が体が太く見えること、顔や羽の模様が異なること、そして鳴き声も全く違う点で区別できます。

生活と生態

サンカノゴイは単独性が強い鳥で、繁殖期以外はそれぞれの縄張りで孤独に暮らすことが多いです。主にヨシ原や湿原などの湿地帯に棲み、日中は視界の良い場所にほとんど出ず、茂みの中でじっとしています。そのため、警戒心が非常に強く、人が近づくと棒のように立ち止まって動かなくなります。この習性のおかげでカメラや双眼鏡で長く観察できることもありますが、一歩でも近づくとサンカノゴイはゆっくりと飛び立って逃げてしまいます。

食性は肉食で、主に魚やカエル、エビなどの水生動物を捕食します。また、ヘビなどの爬虫類、ネズミなども食べることがあります。夕方から早朝にかけて活動が活発になり、浅い水辺でじっと潜んで獲物に忍び寄る姿が見られます。狩りの際は首を思い切り伸ばして水中の獲物に嘴を突き刺し、素早く捕えます。

繁殖期は日本では4月下旬から7月頃で、ヨシの茎や枯れ草を積み上げた巣をヨシ原に作ります。一度に3~7個の卵を産み、雌が抱卵して約25日で孵化します。この間、雄は縄張りを守り、雌を警護します。孵化した雛(ひな)は最初の2~3週間は巣の中で過ごし、親から餌をもらいながら少しずつ成長します。その後、巣から離れて親の近くで暮らし、約50~55日で独立して飛び立ちます。

繁殖期になると、サンカノゴイは低く響く「ボーッ、ボーッ」という声で求愛行動を行いまt。この鳴き声は夜間にとくによく響き、時には夕方や昼間にも聞かれます。バードウォッチャーはこの遠くまで聞こえる鳴き声を手がかりにサンカノゴイの生息地を訪ねることがあります。

観察のコツ

サンカノゴイは非常に警戒心が強く生息数も少ないため、観察の難易度はかなり高い鳥です。初心者は慌てずに、まずは鳴き声を頼りに探してみるのがおすすめです。繁殖期の夕方から夜にかけては「ボーッ、ボーッ」という声が湿地に響くので、その方向を目指しましょう。鳴き声を聞いたら、その周辺にある水辺やヨシ原を注意深く観察します。

観察時は双眼鏡を使い、なるべく遠くから静かに見ることが重要です。近づきすぎるとサンカノゴイは警戒して姿を消してしまうので、人の気配を悟られないようゆっくりと移動します。早朝や夕方は比較的活動時間帯なので、日の出直後や日没前後に探鳥するとチャンスが増えます。また、冬季は水田に餌を求めてやってくる個体がいるため、稲刈り後の広い水田や休耕田にいることもあります。

初心者の方は、次のようなポイントをチェックしてみましょう:

- 鳴き声に注意:繁殖期には遠くまで響く低い「ボーッ」という声が聞こえる。音の方向を探る。

- 早朝・夕方の行動:昼間は動きが少ないため、日の出前後や夕暮れ時に活動が増える。できればこの時間帯を狙う。

- 安全な距離:双眼鏡を使い、少し離れて観察する。近づきすぎないこと。

- 湿地・ヨシ原を探す:広いヨシ原や湿原の縁、河川敷、湿地公園などで葦や茂みの中を注意する。草の間から長い首だけが見えることがある。

- 服装に注意:野外では明るい服装よりも地味な緑やベージュ系にすると背景になじみやすい。動かずじっとするなら目立たない色が有利。

このように慎重に環境に溶け込むように観察すれば、サンカノゴイとの貴重な出会いに近づきます。根気強く探して、静かに待ってみることが大切です。

保全上の課題

サンカノゴイは日本国内では非常に希少で、生息数が少ないため環境省のレッドリストでは絶滅危惧IB類(EN)に指定されています。もともと生息数が少ないうえに、生息地となる広大な湿原やヨシ原が都市化や農業開発で減少し、エサとなるカエルや魚などの小動物も減っています。これが原因で個体数は年々減少しています。

保全の取り組みとしては、湿地環境の保護・再生が急務です。貴重な休耕田や葦原を残し、雑草刈りなどの管理を適切に行うことで、サンカノゴイを含む湿地性野鳥の生息に適した環境を維持します。また、彼らの生態調査や繁殖状況のモニタリングも進められています。バードウォッチャーの観察データが生態研究に役立つことも多いため、サンカノゴイに出会った際は報告することで保護活動の一助になります。

私たちができることは、里山の自然や湿地を大切に守り、ゴミを捨てない、車の音を抑えるなどのマナーを守って観察することです。サンカノゴイは「水辺の忍者」とも呼ばれるほど繊細な生活をしています。静かな湿地がこれからも残り続けるよう、みんなで見守っていきたいですね。

まとめ

サンカノゴイは日本の野鳥の中でも特に注目される存在です。黄褐色の体と黒い斑点に覆われた姿は、湿地の風景に溶け込み「水辺の忍者」と呼ばれるほど神秘的です。活動は主に夜間や薄暮時ですが、静かな環境であれば早朝や夕方にも見かけることがあります。観察するには少しコツが要りますが、初めて見つけたときの感動はひとしおです。

サンカノゴイは環境省のレッドリストで絶滅危惧種に指定されており、その生息地の保全が強く求められています。私たちが湿地やヨシ原を大切に守り、静かに観察することで、未来にもサンカノゴイを残していく手助けになります。サンカノゴイの生息地を訪れた際は、ぜひ余裕を持ってゆっくりと腰を据えて探してみてください。皆さんもこの貴重な「サンカノゴイ」という野鳥との出会いを楽しんでみましょう!

コメント