日本の森林で見られるキツツキ科の仲間は、ドラミングや特徴的な鳴き声で自然観察を楽しくしてくれる鳥たちです。そもそも「キツツキ」という呼び名は特定の種名ではなく、キツツキ目キツツキ科に属する鳥全体の総称です。キツツキ科の鳥は幹や枝に垂直に止まり、頑丈なくちばしで木を叩いて虫を探す姿が特徴的で、尾羽を支えにして体を支える構造を持っています。キツツキの仲間でアリスイだけは幹に垂直には止まらず、地上でアリを捕食するユニークな習性をもち、キツツキ科の種の多様性を感じさせます。

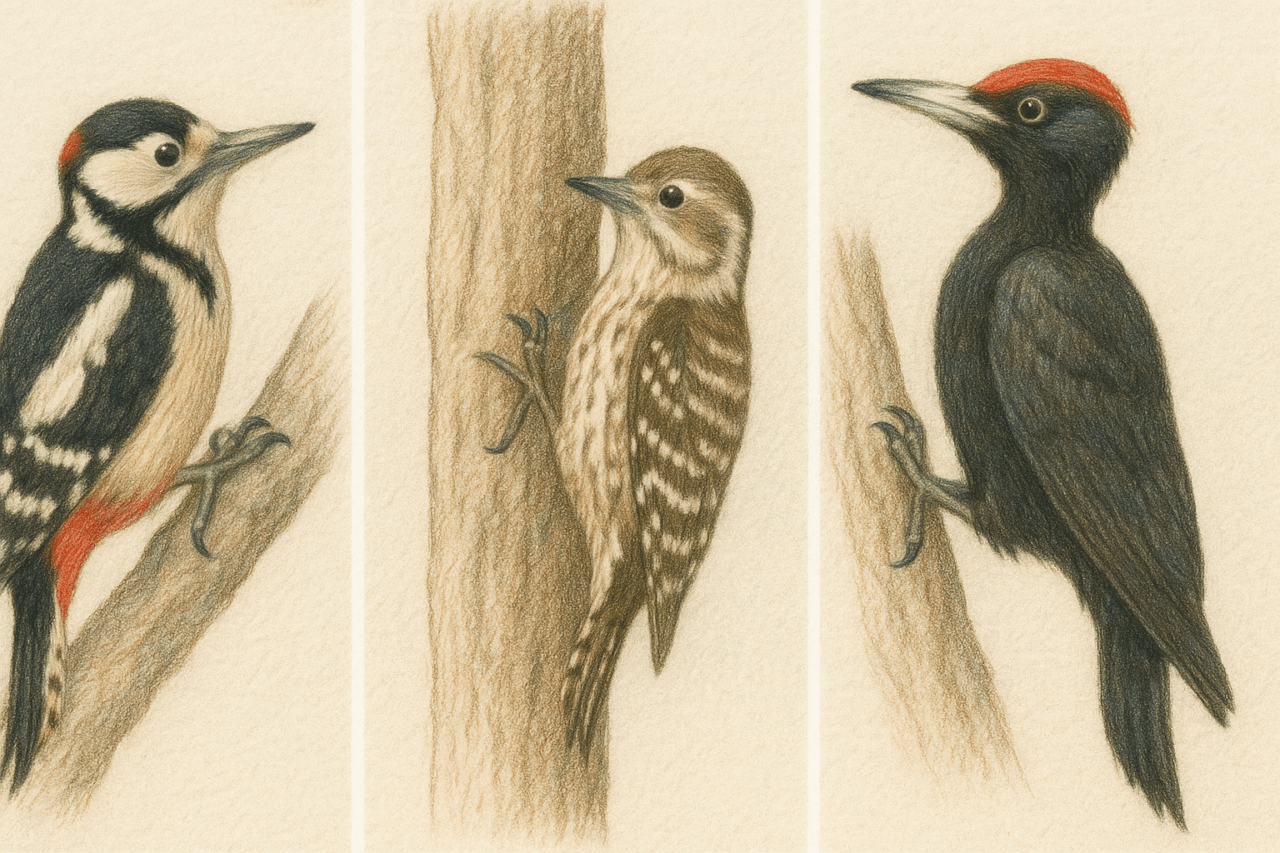

日本のキツツキ科には、大きさが15cm程度のコゲラから、45cmを超えるクマゲラまで多彩な種が含まれます。色や模様も種によって異なり、胸や腹が赤いもの、体全体が緑がかったもの、全身黒やまだら模様など、見つける楽しみがあります。代表的な国内種には、よく観察されるアカゲラ、アオゲラ、コゲラ、オオアカゲラなどの一般種のほか、北海道や東北に生息するクマゲラ。北海道にのみ生息するヤマゲラやコアカゲラ、ミユビゲラ。沖縄県固有のノグチゲラ。そしてユニークなアリスイが含まれます。これからこれら10種を紹介し、それぞれの識別ポイントや生息環境、観察のコツを解説します。初心者の方もぜひこれを参考に野鳥観察に出かけてみてください。

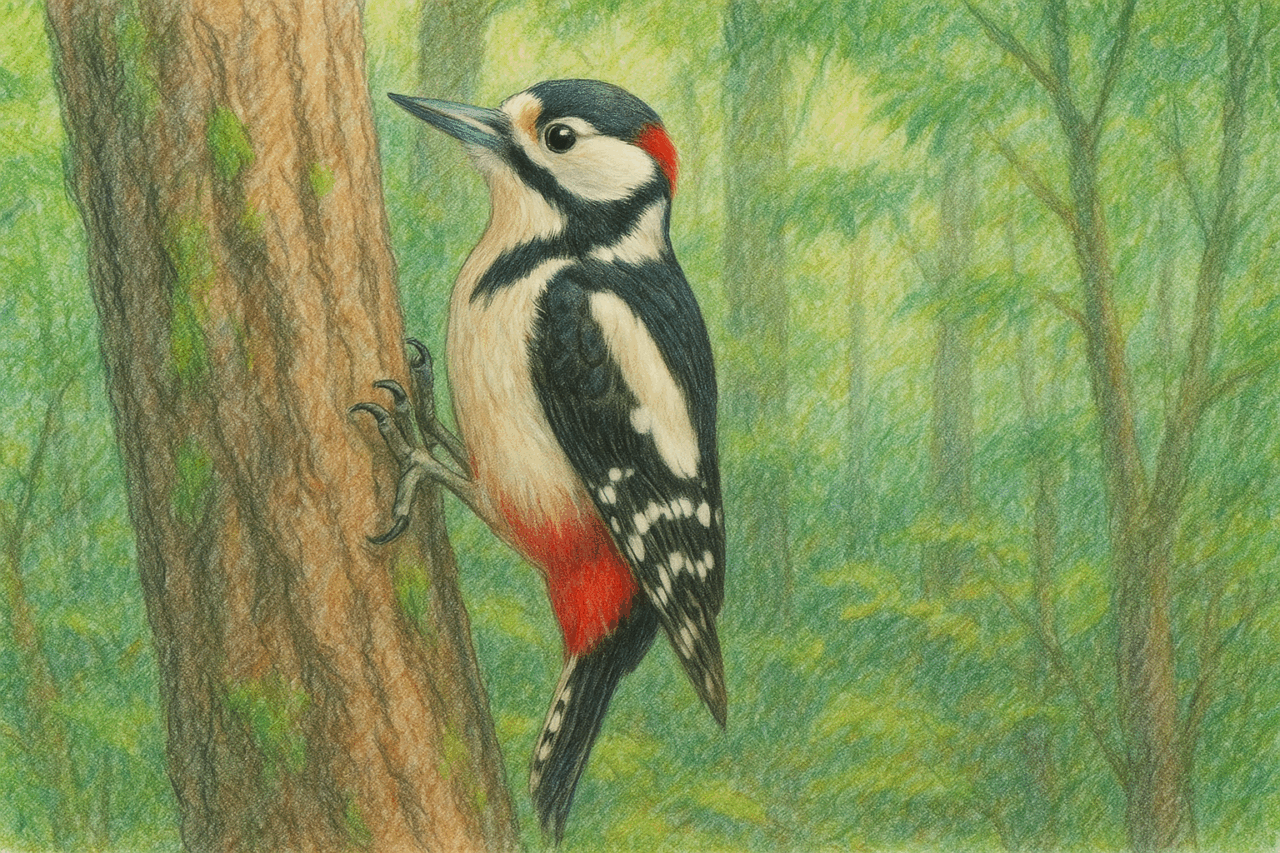

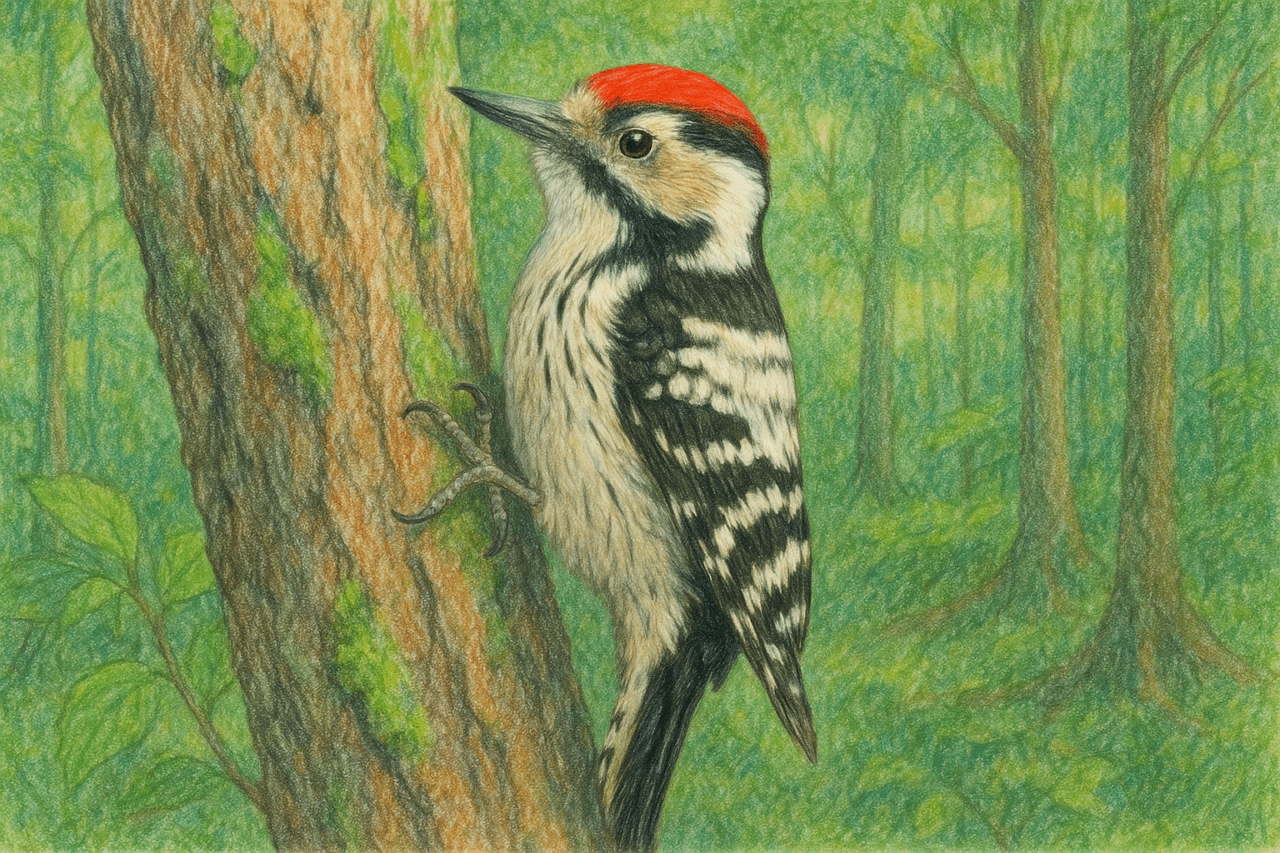

アカゲラ

アカゲラは体長約24cmの日本でもっともポピュラーなキツツキ科の野鳥で、全体に白黒の羽毛をまとい、お腹や後頭部に鮮やかな赤色が入ります。オスは後頭部全体が赤く、メスは黒い羽毛です。体下面は白く、肩羽に逆「八」の字に見える大きな白斑が目印になります。林縁や公園などあらゆる木のある環境で見られ、本州から九州まで日本全国に分布しており、北海道には亜種のエゾアカゲラが生息しています。平地から山地の森林を好み、針葉樹林や針広混交林、神社林や公園にも姿を現します。山地にいるアカゲラは標鳥として冬になると平地に降りてくる個体もいます。

アカゲラは樹皮下や木の内部の昆虫や幼虫を主食とし、クチバシで木を叩いてエサを探します。春にはドラミング(連続的に幹を叩く)で縄張り宣言をし、「キョッキョッキョッ」という独特の鋭い声を響かせます。観察するときは「キョッキョッキョッ」という鳴き声やドラミング音を手がかりに探すと見つけやすく、オスの赤い後頭部が識別のポイントになります。季節を問わず見られますが、繁殖期の春には活発にドラミングする姿を観察できることもあります。

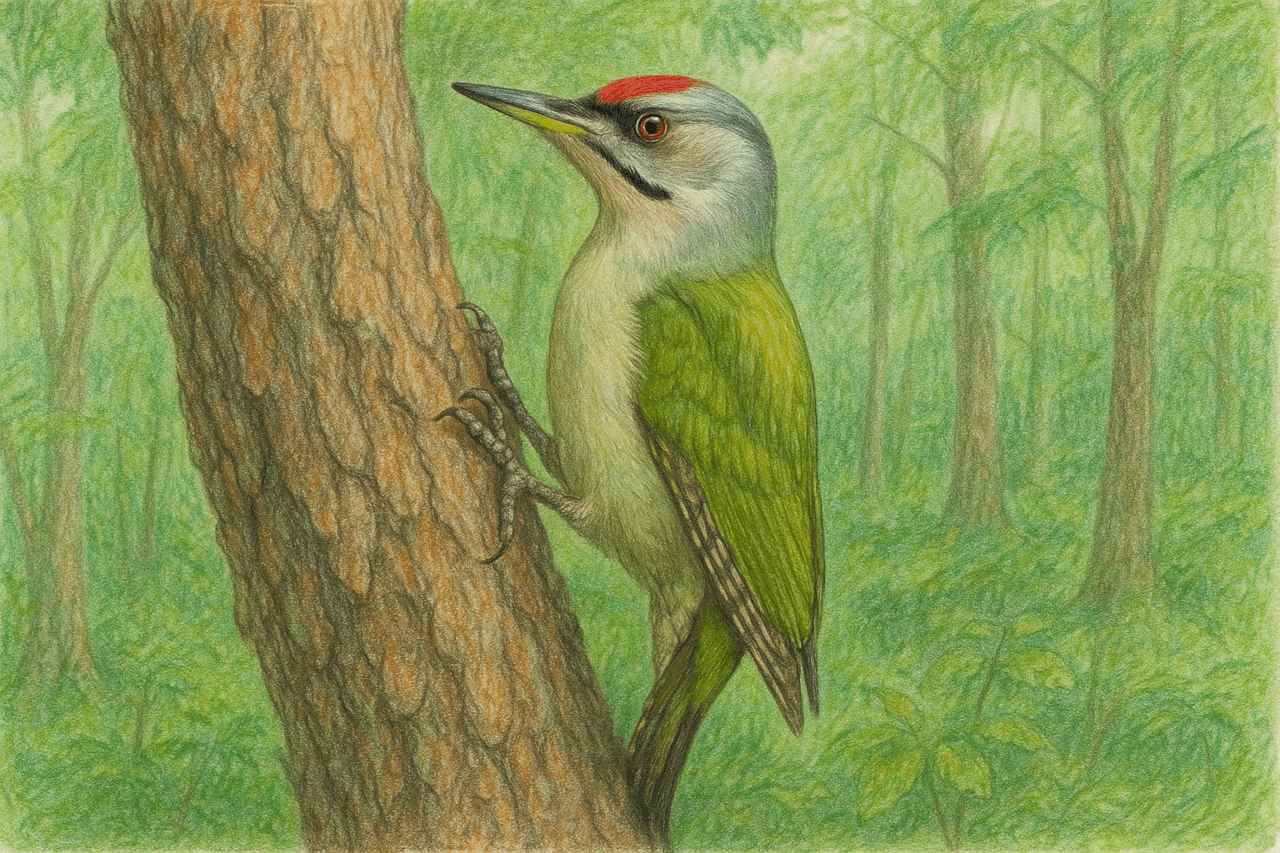

アオゲラ

アオゲラは日本固有種で全長約29cmと大型のキツツキで、背中や翼、尾羽が黄緑色を帯びるのが和名の由来です。胸部は灰褐色でお腹には黒斑があります。オスは額から後頭にかけて赤色、頬いも赤色部があります。メスは後頭のみ赤く、小さな赤斑しかありません。全体に灰色がかった緑色系の地味な色合いですが、オスの額とメスの後頭部の赤斑が目を引きます。

分布は本州の広い範囲で、南西諸島では鹿児島県の島々にも亜種が分布します。平地から山地の常緑・落葉広葉樹林に棲み、都市周辺の緑地でも見られることがあります。昆虫や果実を採食し、木の幹や枝をつついて甲虫の幼虫やアリを捕らえます。鳴き声は「キョッキョッ」。

キツツキ科の野鳥にしては珍しく地面で採餌している姿も見られることがあるので、アオゲラを探す際は木の幹だけではなく地面も要チェックです。

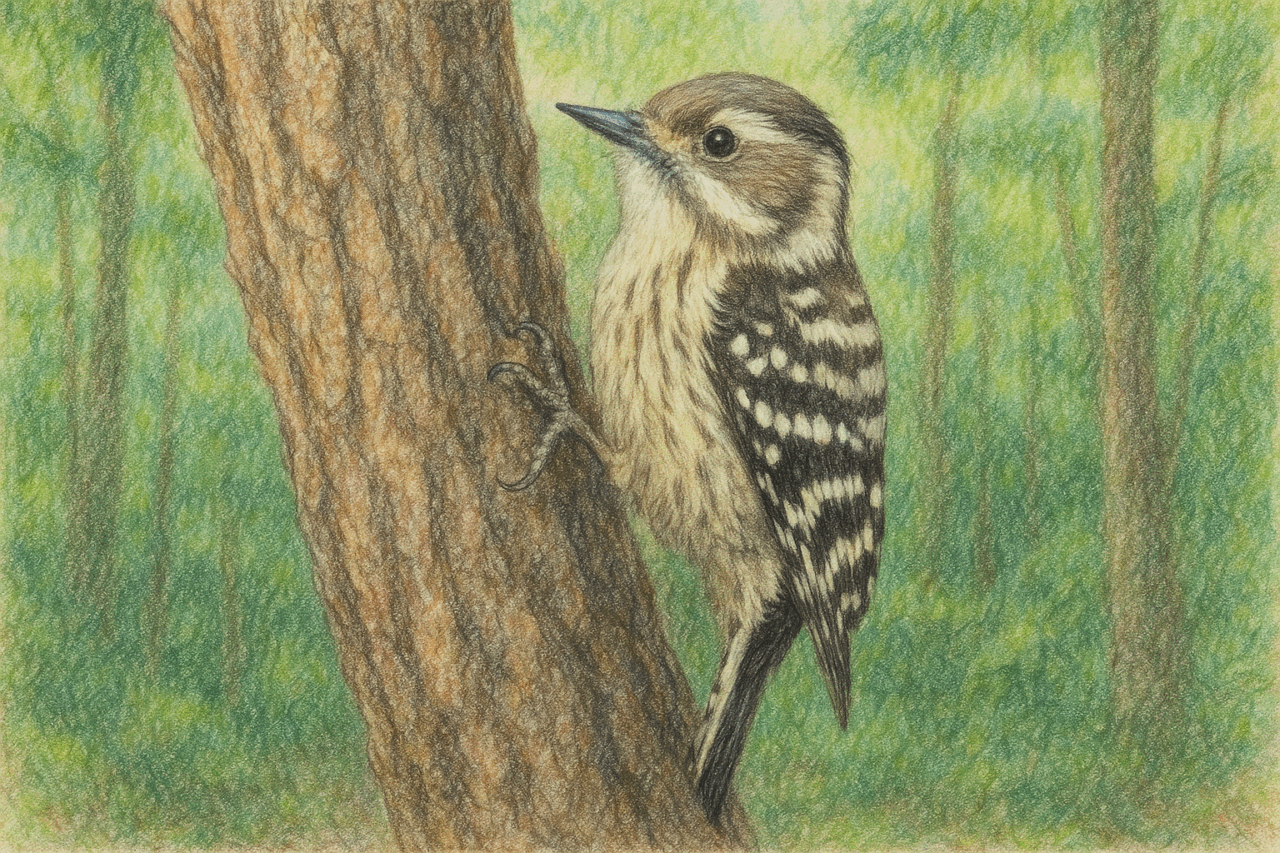

コゲラ

コゲラは全長約15cmで、日本で最も小さなキツツキです。スズメほどの大きさしかなく、全身は茶褐色と白の縞模様で覆われ、背中と翼に白斑があります。オスは後頭部に小さな赤斑があり、メスは頭頂が黒いだけで赤斑はありません。寸胴で短い尾、短い嘴を持ち、親しみやすい姿です。日本全国に分布し各地に亜種が生息しています。森林だけでなく公園や街路樹のある市街地にも広く棲んでいます。

コゲラは樹幹や枝を上下に動き回りながら、樹皮下の昆虫やその幼虫を餌にします。鳴き声は「ギィー」と特徴的な声で鳴き、短いドラミングで「ドドドドド」と連打します。混群にもよく入り、ほかの小鳥とともに採餌することがあります。冬季でも留鳥として見られますが、雪深い地域では一時的に暖地へ移動する個体もいます。

観察ポイントは公園や雑木林など身近な林で、鳴き声やドラミング音が目印です。茶色と白の地味な色合いですが、個体数が多いので探しやすい種です。ゆっくり木を移動する姿や、オスの赤い後頭部を探してみてください。

オオアカゲラ

オオアカゲラは日本で最大級のキツツキで、全長約28cmとアカゲラよりひとまわり大きいです。背中は黒い羽毛で覆われ、白斑が入ります。体側面には黒い縦斑が入っており、腹部や下尾筒は赤みがかった色合いです。和名の通りオスは頭頂から後頭まで赤い羽毛で覆われ、メスは頭頂が黒いです。オスとメスの成鳥はこの頭頂の色以外はほぼ同じです。アカゲラとの違いは、胴の側面に黒い縦斑があること、肩羽の白斑が逆「八」字模様ではないことなどで見分けられます。

オオアカゲラは全国的に生息しており、各地に亜種が存在します。針葉樹林、落葉広葉樹林、混交林など、枯木の多い森林環境を好みます。単独またはつがいで生活し、大きな樹洞を掘って営巣します。

主に昆虫を食べ、幹の中の甲虫類幼虫やアリを捕食しますが、秋冬は果実や種子も口にします。冬季は地表にも降りて採食することがあります。飛翔時は力強くゆったりと飛び、翼を開くと白斑が目立ちます。鳴き声は「キョッキョッ」。ドラミング音でも縄張りを主張します。観察は深い山間部で慎重に行う必要がありますが、大きな体と赤い頭頂で遠くからでもわかりやすい種です。

ヤマゲラ

ヤマゲラはユーラシア北部から東南アジアに広く分布する種ですが、日本では北海道にのみ生息する中型のキツツキです。全長約30cmで、アオゲラに似た灰緑色の体に黄緑色の翼で、オスは額から前頭にかけて赤い斑が入り、メスは基本的に赤色がありません。

北海道の平地から山地にかけての針広混交林や落葉広葉樹林、針葉樹林で見られ、広葉樹林の多い環境を好みます。越冬もせず留鳥で、春から夏にかけて繁殖します。本州には生息せず、稀に本州北部に迷い込む程度です。

採食は昆虫やアリが中心で、地面近くにも降りて長い舌でアリを捕ることもあります。動きは比較的ゆったりしており、アオゲラよりも緑が薄い灰色を帯びた体色が特徴です。鳴き声はアオゲラに似た「キョッキョッ」という声で鳴きます。観察には広大な北海道の森林を訪れる必要がありますが、見つけるとその優雅な姿に感動することでしょう。

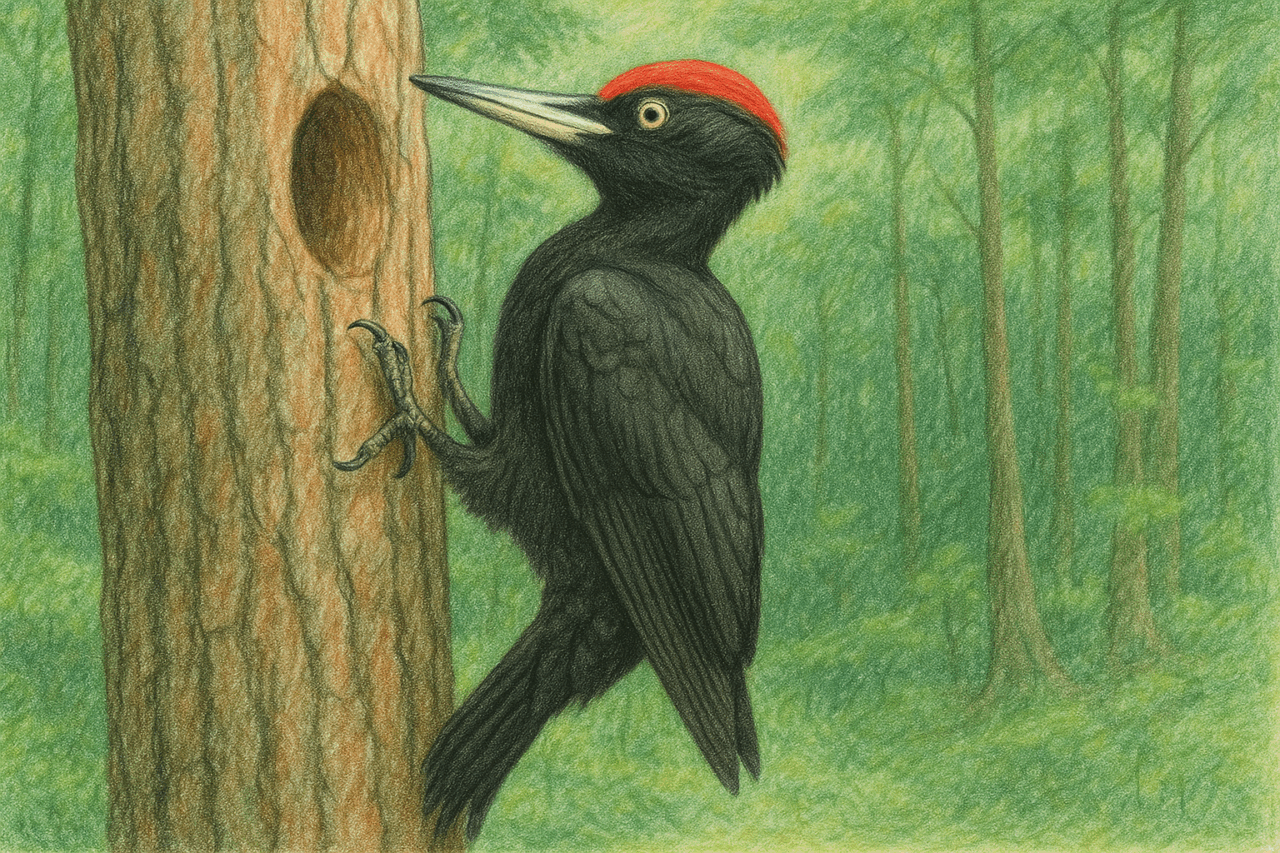

クマゲラ

クマゲラは日本に生息するキツツキ科で最大の種で、全長約45cmに達する大型のキツツキです。体は全身黒色の羽毛で覆われています。オスは前頭部から後頭部にかけてが赤色で、メスは後頭部だけ赤い羽毛があります。クチバシは黄白色(先端は黒い)です。北海道と東北北部にのみ留鳥として分布し、本州中部以南ではほぼ見られません。北海道では針葉樹林、広葉樹林、混交林いずれにも現れ、特に大木が多い成熟した森を好みます。

クマゲラは主にアリや甲虫類の幼虫を大量に捕食します。冬には雪をかき分けて切り株の中のアリを探すこともあります。巣は大木や枯木に大きな穴を掘って作り、抱卵・育雛は雌雄交代で行われます。

観察は非常に難しく希少種ですが、クマゲラの存在は北海道や奥羽山系の貴重な自然の指標です。大きく堂々とした飛翔や、樹木を豪快に叩いて鳴く姿は迫力満点で、一度見られると忘れがたい感動を与えてくれます。国の天然記念物にも指定される保護対象種で、森林管理には最新の注意が必要です。

コアカゲラ

コアカゲラは全長約16cmの小型キツツキで、日本国内では北海道だけに生息する稀少種です。北海道東部の平地~山地にある疎林や河畔林、落葉広葉樹林で見られます。道東を中心に小規模な生息群があり、釧路湿原周辺や根釧原野に局所的な記録があります。

体は茶褐色の羽毛に白斑が入ります。オスは頭頂に赤い斑があり、メスは頭部に赤がありません。翼には横斑状に見える白斑が散在し、全体に目立ちます。昼間は樹上で昆虫を採食しながら動きます。

観察のポイントは、釧路地域をはじめとする東北海道の静かな林を訪れ、じっとしているところを探すことです。鳴き声を聞いたり、木の幹で枝をつつく様子を根気よく探してみてください。地味な個体色ですが、頭頂の赤斑や小さな体形を手がかりに識別します。

ノグチゲラ

ノグチゲラは、沖縄島北部の山地にのみ生息する世界で最も希少なキツツキの一つです。全長約30cmで、暗褐色の羽衣に白い斑点が入り、尾羽先端と腰が赤いのが特徴です。頭頂は雄雌とも黒褐色、頬から後頸にかけて赤褐色の斑があり、眼上と頬に白い線が走ります。

ヤンバルクイナと同じくヤンバル地域の亜熱帯雨林に限られ、極めて狭い分布域で留鳥として生息します。常緑広葉樹林の大木に営巣し、樹皮下の甲虫幼虫やハチの幼虫を捕食します。非常に少数の個体が残る絶滅危惧種で、森林伐採などによる生息環境の喪失が心配されています。

観察は難しい種ですが、もし機会があれば静かに望遠鏡で林内を観察するとよいでしょう。

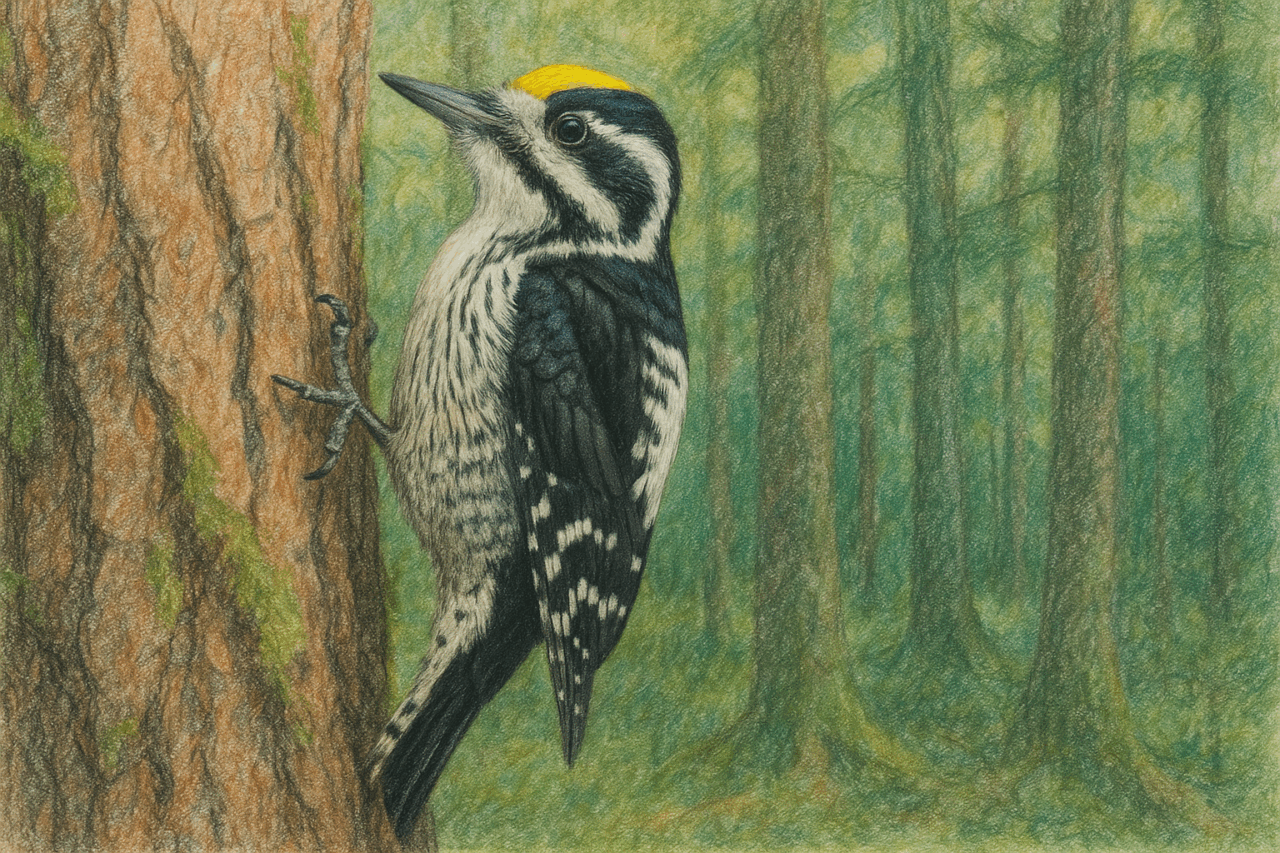

ミユビゲラ

ミユビゲラは、全長約22cmの小型キツツキで、足の親指にあたる第1趾が退化しており3本の指しか持たないのが特徴です。日本では主に北海道大雪山山系に孤立分布しているといわれ、十勝地方や胆振地方でも記録がありますが、個体数はごくわずかです。ユーラシア北部や北米に広く分布する種で、日本では亜寒帯針葉樹林に生息記録があります。

体の上面は暗褐色で、オスは頭部に黄色の羽毛があります。腹部には黒斑が入り、尾羽は黒く、頃い翼には白斑があります。樹幹を縦横に動きまわりながら、樹皮下の昆虫や木の実などを食べます。

日本では確認例が極めて少ないため、見つけるのは非常に難しい野鳥です。コアカゲラを見つけるには北海道の広い森の中で熱心な捜索が必要です。

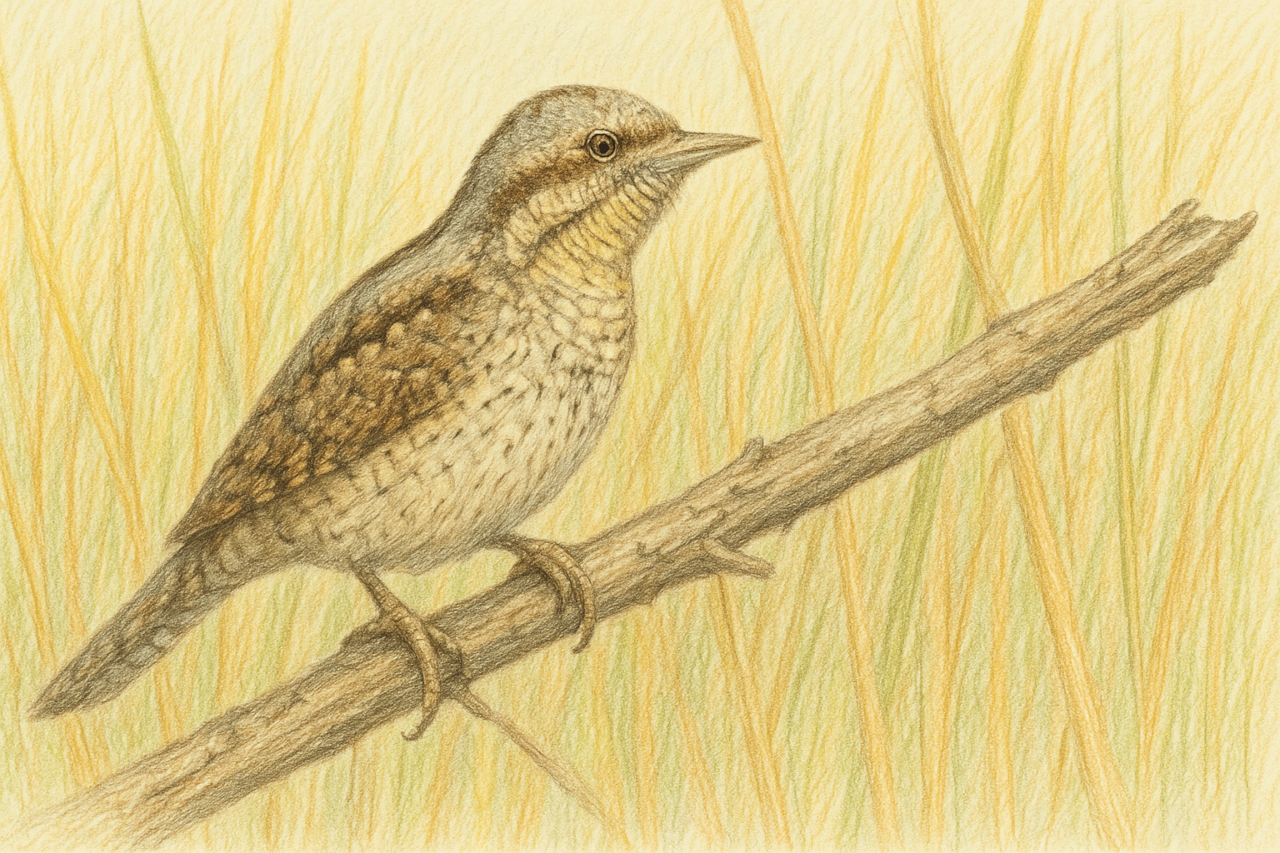

アリスイ

アリスイは体長約17~18cmのキツツキ科の仲間です。全身は灰褐色~茶褐色で、小さな波状の模様が全身に散りばめられ、枯葉に紛れたような保護色になっています。腹側は淡褐色で横斑があります。キツツキ類のように幹に垂直に止まるのではなく、一般の小鳥のように水平な枝や地面で行動するのが最大の特徴です。

日本では北海道から東北北部で夏鳥として繁殖し、冬には本州以南へ移動して少数が越冬します。渡りの途中で西日本にも飛来し、稀に都市部の公園や葦原など低い場所で見られます。アリスイはその名の通りアリを主に食べ、細長い舌でアリを絡め取ります。そのため、地面や低木の枝の付近でアリを見つける様子が観察され、地表近くでじっとしていることもよくあります。鳴き声は大きく「キャッキャッキャッ・・・」と鳴き、モズの高鳴きにも似た力強さがあります。

アリスイを探すコツは、北海道などの繁殖地で聞こえてくる鳴き声や、冬期に葦原で地面をじっと見つめている小鳥を注意深く見ることです。非常に警戒心が強いので静かに近づき、地面に降りて長い舌でアリを捕る様子を観察できればラッキーです。個体数は多くないため見つけるのは容易ではありませんが、見られれば印象深い出会いになります。

キツツキ科の野鳥を探す方法と観察のコツ

キツツキ科の鳥を探すときは、まず「ドラミング音」や特徴的な鳴き声に耳を澄ませましょう。早朝から午前中にかけて木を叩く音が響くことが多く、木漏れ日の多い林縁や公園、巨木の多い森林を重点的に探します。可愛い姿のコゲラは公園や市街地の緑地でも普通に見られますが、オオアカゲラやクマゲラなど大型種は奥深い森に潜みますので、歩ける範囲の尾根や林道をゆっくり観察してください。木の枝先ではなく幹に注目し、尾羽を支えに木に垂直につかまっている小鳥がいないか探します。写真撮影する場合は手持ちではブレやすいので三脚や一脚を使うとよいでしょう。春~初夏は繁殖期でドラミングが盛んになるため発見しやすくなり、秋~冬は枯れ枝も多くなるので体色を見分けやすくなります。

野鳥観察のマナー

野鳥観察では、鳥たちの生活環境を壊さないよう配慮しましょう。営巣中の木を不用意に叩いたり、手を加えたりしないことが大切です。また、静かに観察し、餌付けや大声で呼ぶ行為は避けます。レンズのフラッシュや補助光も驚かせるので使用は控え、野鳥の気配に気づいたら遠くから見るか双眼鏡や望遠鏡を活用しましょう。ゴミは必ず持ち帰り、ハイキングコースなどでは決められたルートを外れないようにしてください。お互いに譲り合いながら、野鳥たちとの出会いを大切に楽しみましょう。

結論

日本のキツツキ科の野鳥は、初心者にも興味深い観察対象です。見つけにくい種もいますが、静かに耳を澄ませていれば、森の中でドラミングや奇妙な鳴き声が聞こえてくるかもしれません。じっくり観察すれば、アカゲラの赤い頭部やコゲラの小さな姿、クマゲラの真っ黒な体など、それぞれの種の魅力に気づくことができます。自然の中で木をつつく音やキツツキ科特有のしぐさを発見する喜びは格別です。これらの情報を参考に、ぜひ日本各地の森林や公園でキツツキ仲間を探してみてください。自然観察は心を豊かにし、森とのつながりを深めてくれます。春が近づく今、野鳥観察の楽しさをぜひ体験してみましょう。

コメント