この冬、新しい趣味を見つけませんか?バードウォッチングの世界へようこそ!

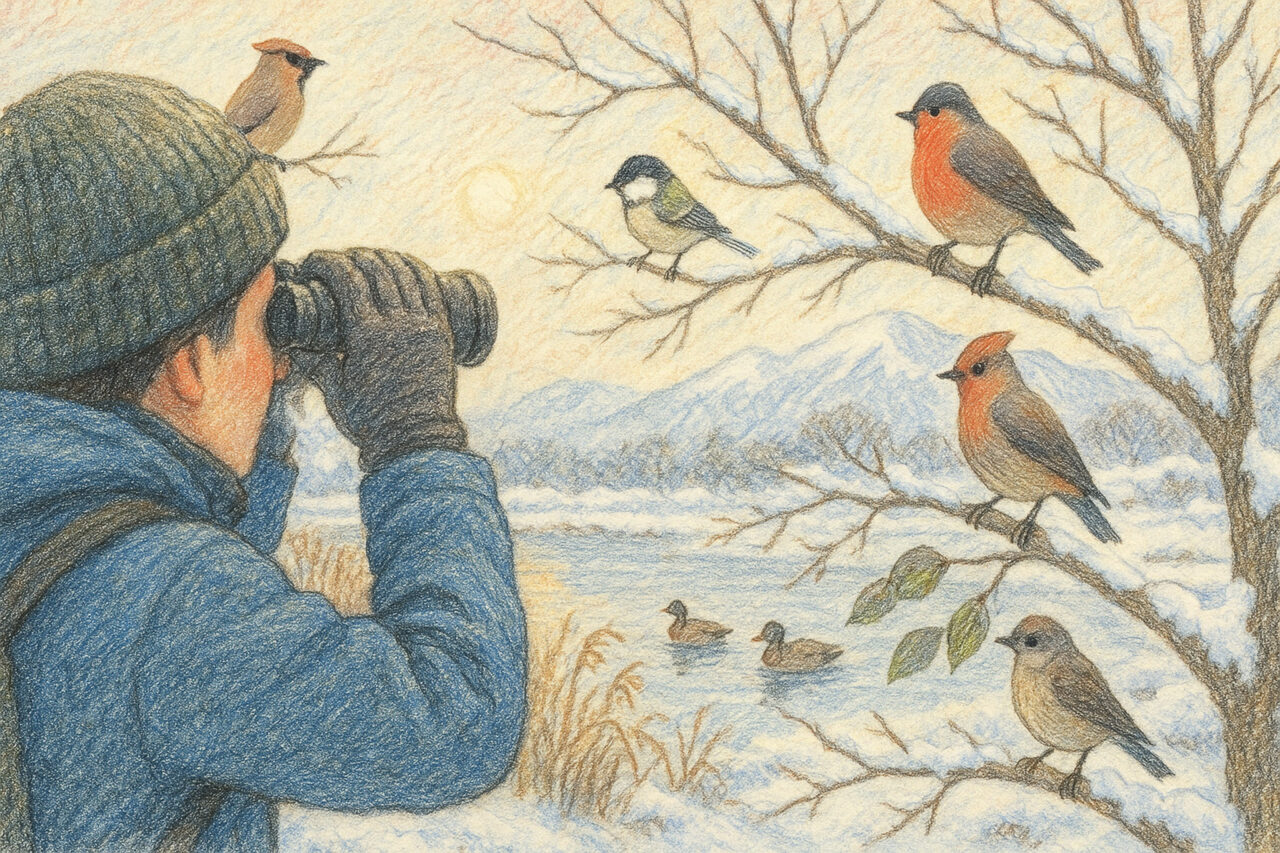

「冬は寒くて外に出るのが億劫…」「生き物もみんな隠れているのでは?」――そんな冬のアウトドア活動に対するイメージをお持ちではありませんか?実は、冬こそバードウォッチングの黄金期です!木々の葉が落ちて視界が開け、野鳥の姿が格段に見つけやすくなる上、シベリアなど遠い北国からたくさんの野鳥たちが冬鳥として日本に渡ってくる季節だからです。冬は種類も個体数も増えて賑やかになり、バードウォッチングに最適のシーズンといえます。

そして何より嬉しいのは、特別な高価な機材や専門知識がなくても始められること。この記事では、誰でも気軽に冬のバードウォッチングを始められるよう、高価な機材なしで楽しむコツとポイントを徹底ガイドします。必要なのは少しの好奇心と、このガイドだけです。読み終えた頃には「やってみたい」という気持ちが具体的な「やってみよう!」に変わり、自信を持って最初の一歩を踏み出せることでしょう。それでは、冬のバードウォッチングの世界へ一緒に踏み出してみませんか?

ステップ1:これだけあれば大丈夫!バードウォッチングの「三種の神器」

まずは「バードウォッチングって専門的な高い道具が必要なんじゃないの?」という初心者の不安を取り除きましょう。実際には三つのアイテムさえあれば十分スタートできます。本格的な一眼レフや高価な望遠鏡は最初から必要ありません。「身近な道具で始めてみましょう!」と肩の力を抜いて、気軽に自然観察を楽しんでみてください。

1. 双眼鏡:野鳥の世界をぐっと身近に

バードウォッチングの必須アイテムといえば真っ先に双眼鏡が思い浮かぶでしょう。肉眼では見えない野鳥の表情や、美しい羽色のディテールも、双眼鏡があればぐっと身近に感じられます。とはいえ種類も価格帯もさまざまな双眼鏡、初心者の方は何を選べばよいでしょうか。

ポイントは倍率と重さです。あまり倍率が高すぎる双眼鏡は視界が狭くなり、動き回る野鳥を視界に捉えにくくなってしまいます。初心者には8倍〜10倍程度の適度な倍率がおすすめです。また、性能が良いからといって大型の重い双眼鏡を選ぶと、首や肩が凝って長時間の観察が辛くなります。長時間首から下げても疲れにくい軽量モデルを選ぶと良いでしょう。最初は無理に高価なものを買う必要はありません。近年は手頃な価格でも性能の良い双眼鏡が増えているので、まずは入門用モデルで十分です。その双眼鏡を片手に野鳥を見つけられる喜びを味わってから、本格的な一台を検討しても遅くありません。

2. 野鳥図鑑:出会った鳥の名前を知る喜び

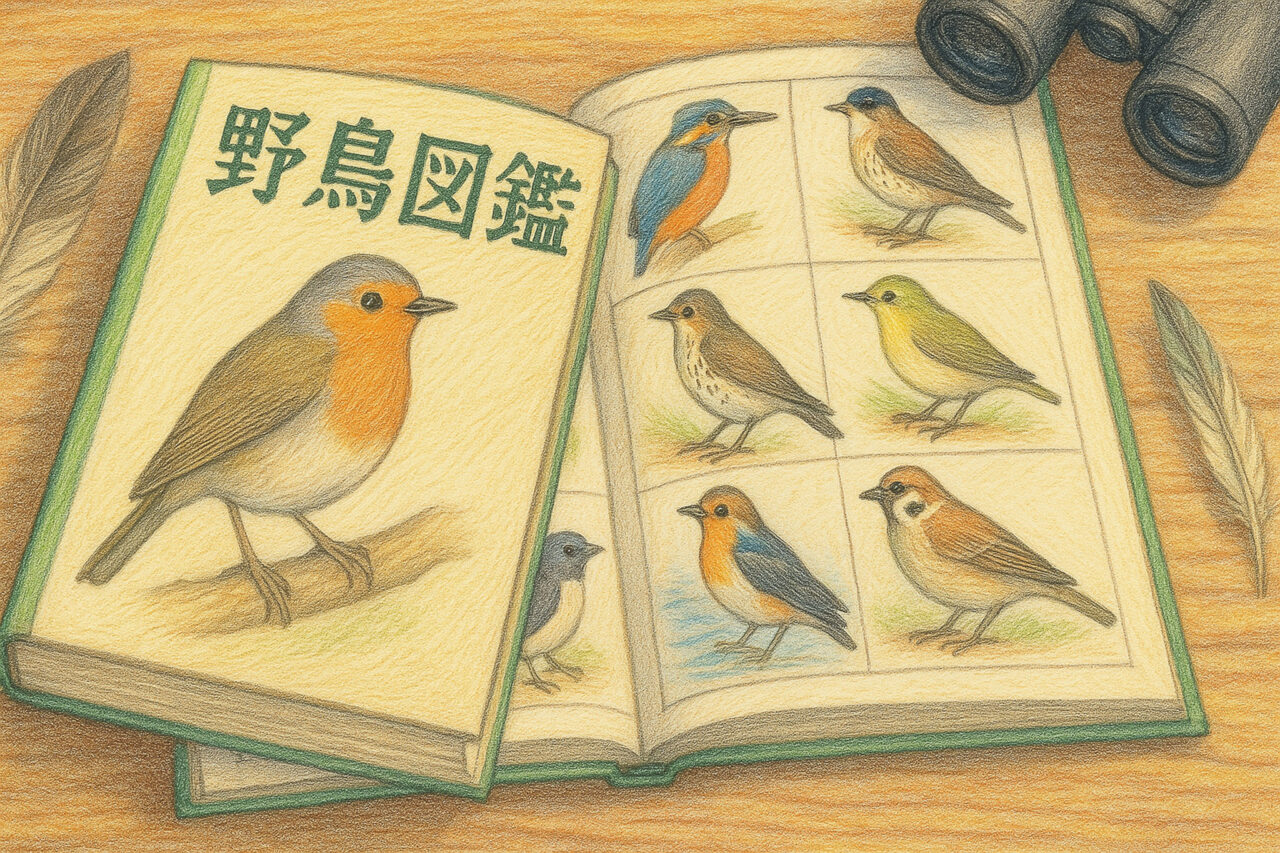

「この鳥の名前は何だろう?」――野鳥と出会ったときのワクワクをさらに高めてくれるのが野鳥図鑑です。図鑑が手元にあれば、その場で野鳥の名前や生態を調べられ、観察の楽しみが何倍にも膨らみます。野鳥図鑑には主にイラストタイプと写真タイプの2種類があります。

イラスト図鑑は野鳥の標準的な姿が描かれており、個体差による見た目の違いに左右されにくいのが特徴です。微妙な色や模様の差異も平均的な姿で示されているため、野鳥の識別に向いています。一方、写真図鑑は実際の野鳥の色合いや羽の質感がリアルに分かるのが利点で、見たことのない野鳥でもイメージしやすいメリットがあります。ただし写真は個体差による色や模様のブレも写してしまうため、よく似た野鳥同士の識別には注意が必要です。

初心者の方には、まず身近な野鳥に絞ったポケットサイズの図鑑がおすすめです。野外でさっと取り出して調べられる手軽さは大きな魅力です。また、最近ではスマートフォン向けの野鳥識別アプリも充実しています。アプリなら写真検索や鳴き声の再生もできるため、「図鑑を持ち歩かなくてもその場で調べられて便利!」という声も多いです。ただし最初は紙の図鑑で調べる過程も勉強になるので、図鑑とアプリ両方を使い分けても良いでしょう。

3. 服装と持ち物:快適な観察のための準備

最後に見落とせないのが服装と持ち物の準備です。野鳥観察に適した格好をすることで、冬のフィールドでも快適に過ごせます。基本は重ね着です。気温変化に応じて脱ぎ着しやすい服を重ねれば、寒暖差の激しい朝夕でも体温調節がしやすくなります。上着は防風・防寒性の高いものを選び、中間着・肌着で調整しましょう。

服の色にも気配りを。自然に溶け込むアースカラー(茶色や緑、ベージュなど)の服装は、野鳥に警戒されにくいと言われます。逆に真っ赤や真っ白など派手な色は野鳥が驚いて逃げてしまうことがあるので控えめが無難です。冬場は防寒具も忘れずに。帽子や手袋、ネックウォーマーは体の熱を逃さず、長時間の観察には必須です。特に指先や耳元が冷えると集中力も奪われますから、しっかり保温しましょう。

持ち物では、双眼鏡と図鑑以外にスマホのメモアプリがあると便利です。観察した日時や場所、見た鳥のメモを残せば、後で振り返って楽しめますし上達にも役立ちます。水筒に温かい飲み物を用意すれば冬の屋外でもホッと一息つけます。履きなれた歩きやすい靴も大切です。公園程度ならスニーカーでも構いませんが、雪の可能性がある場所では滑りにくいトレッキングシューズなどが安心でしょう。以上のように季節に合わせた服装と持ち物の準備をすれば、冬の野鳥観察が一段と快適で安全になります。

ステップ2:観察の精度が劇的に上がる!「ものさし鳥」を覚えよう

双眼鏡と図鑑の準備が整ったら、次は野鳥を見分けるコツを身につけましょう。初心者にとって最も簡単で効果的なのが「ものさし鳥」というテクニックです。【ものさし鳥】とは、野鳥の大きさを把握するための基準となる鳥のこと。身近でよく目にする野鳥をサイズの物差しにしてしまおう、という発想です。野鳥の種類を調べるとき、大きさの見当が付くだけで図鑑で絞り込む手がかりが格段に増えます。「どのくらいの大きさだったか?」を感覚ではなく具体的に説明できると、識別難易度が劇的に下がるのです。

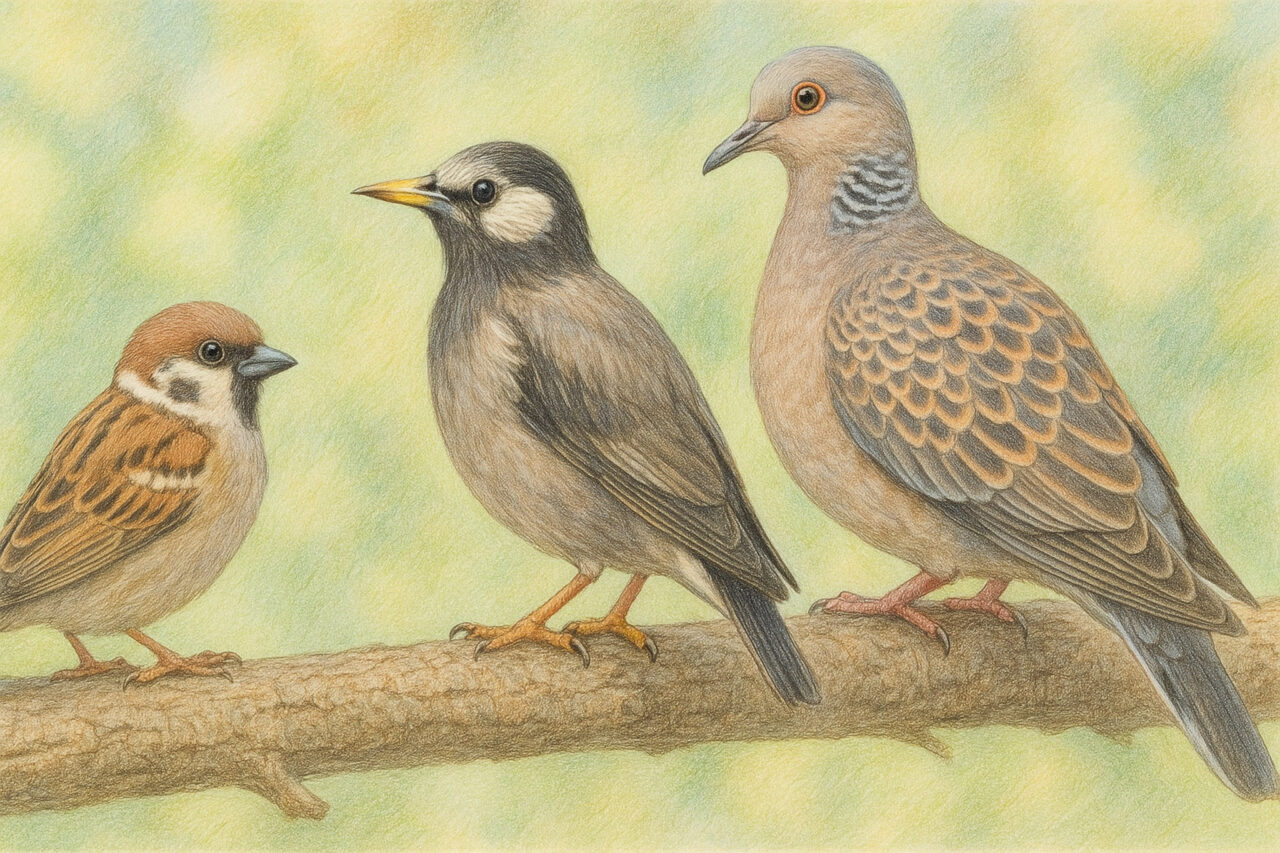

日本の基本ものさし鳥 3選

では、日本でバードウォッチングをするならぜひ覚えておきたいものさし鳥を3種類紹介します。どれも全国でよく見られる身近な野鳥です。

- スズメ(約14cm) – 最も身近な基準となる小鳥です。スズメはどこにでもいる留鳥で、大人の手のひらに乗るほどのサイズ感。街中で見かける機会も多いため、「スズメより大きいか小さいか」を判断基準にするとイメージしやすいでしょう。実際、シジュウカラなどスズメと同じくらいの大きさの小鳥も多く、まずはスズメを小型鳥類の基準にします。

- ムクドリ(約24cm) – スズメよりひと回り大きい中型の基準鳥です。ムクドリは全国の公園や街路樹で普通に見られる野鳥です。オレンジ色のくちばしと足が特徴で、数十羽の群れで地面を歩き回る姿もよく目にします。スズメを基準に「ムクドリはスズメの約1.5倍」と覚えておけば、「あの鳥はスズメより少し大きいな」と感じたときにムクドリ大の鳥を当たりを付けることができます。

- キジバト(約33cm) – さらに大きい鳥の基準としてハトの仲間であるキジバトを覚えましょう。一般的なドバト(カワラバト)によく似た茶色い体で、公園の地面や電線などで「デーデーポッポー」という独特の声で鳴いているのを耳にしたことがあるでしょう。キジバトは単独か数羽で行動する留鳥で、その大きさはスズメの約2倍以上あります。スズメやムクドリより明らかに大きい鳥を見かけたら、まずキジバトくらいのサイズかどうかを判断基準にできます。

実践方法: 野鳥を見つけたら、まず「ものさし鳥」と比べて大きさをイメージしてみましょう。「スズメより小さい」「ムクドリくらいかな」「キジバトより小さいけどムクドリよりは大きいかも」といった具合です。その印象を持って図鑑を引けば、該当しそうな鳥を絞り込みやすくなります。例えば、小さな緑色の鳥を見つけてもサイズがスズメ大ならメジロかも、と検討がつきますし、逆にムクドリくらいの大きさならヒヨドリかな、と当たりが付きます。このように「ものさし鳥」を活用すれば、知らない鳥に出会っても特徴を掴みやすくなり、野鳥観察がますます楽しくなるでしょう。

ステップ3:さあ、出かけよう!初心者におすすめの探鳥スポット

道具と基本知識が揃ったら、いよいよフィールドに出てみましょう。特別な遠出をしなくても大丈夫。あなたの家のすぐそばこそが、実は絶好の探鳥地なのです。「有名な探鳥地に行かないと野鳥は見られないのでは?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。公園や河原、そして自宅の庭先に至るまで、身近な場所でたくさんの野鳥たちがあなたとの出会いを待っています。

まずはここから!おすすめスポット3選

- 近所の公園 – 初心者にとって最も手軽で成果も期待できる探鳥スポットが身近な公園です。緑地や池がある公園なら環境が多様で、一年を通していろいろな野鳥に出会えます。特に冬の公園は落葉で見通しが良くなり、野鳥の姿を探しやすいのが利点です。園内の林ではシジュウカラやメジロなどの小鳥、池があればカモ類やサギ類といった水鳥も観察できます。まずはお住まいの近くの公園をゆっくり散策してみましょう。ベンチに座って双眼鏡をのぞいていると、今まで気付かなかった鳥たちの存在にきっと驚くはずです。なお、公園では他の利用者もいますので、走り回ったり大声を出したりせずマナーを守って観察しましょう。

- 河川敷や湖沼 – 川沿いや湖・池のほとりも初心者におすすめの探鳥スポットです。開けた水辺は見通しが良く、遠くの野鳥も見つけやすい環境です。冬の川や湖沼には、マガモなど多くの水鳥が越冬のため渡来し、水面にたくさんのカモがプカプカ浮かぶ光景が各地で見られます。カモ類は基本的に水に浮いてゆったりと泳いでいるので、動きがゆっくりで観察しやすい野鳥です。双眼鏡を向ければ、オスとメスの違いや種類ごとの模様の違いなど、新しい発見があるでしょう。また河川敷は周囲に遮るものが少ないため、野鳥を遠くからでも発見しやすい利点があります。土手を歩きながら双眼鏡で川面をチェックすれば、カモ以外にもサギ類や猛禽類(ミサゴなど)が見られることもあります。寒い日は風が冷たいので、防寒対策を万全にして出かけてください。

- 自宅の庭やベランダ – 特別な場所に行かなくても、実は自宅周辺にも野鳥観察のチャンスがたくさんあります。庭木にやって来る小鳥や電線に止まる鳥など、日常生活の中で目にする鳥たちも立派な観察対象です。スズメやハトはもちろん、季節によってはジョウビタキやツグミなどの冬鳥が住宅街に姿を見せることもあります。実際、住宅街の庭で見られる野鳥をまとめた図鑑があるほど、庭先は身近な探鳥地なのです。ベランダに簡易の水場(植木鉢の受け皿などに水を張ったもの)を置いておけば、メジロやシジュウカラが水浴びに訪れることもあります。身近な野鳥に目を向ければ、いつもの景色がまったく違って見えてくるでしょう。

冬の公園の人気者!まず探してみたい身近な野鳥5選

冬のフィールドには初心者でも比較的見つけやすく、しかも観察していて楽しい野鳥たちが数多くいます。ここでは冬の公園でぜひ探してみたい身近な野鳥5種類を紹介します。どれも冬に観察しやすく、特徴がはっきりしているので初心者におすすめです。

1. ジョウビタキ

ジョウビタキは、冬の公園でひときわ目立つ人気者です。主に冬鳥として渡来し、オスは頭部が灰色がかった美しい銀色でお腹は鮮やかなオレンジ色をしています。オス・メスとも翼に白い斑点(羽の紋)があり、飛んだときにパッと白い斑が見えるのが特徴です。人懐っこい性格で、枝先や杭の上など目立つ場所によく止まるので発見しやすい野鳥です。ジョウビタキの鳴き声「ヒッ、ヒッ」という地鳴きが聞こえたら、近くの柵や低木のてっぺんに注目してみましょう。冬にはオス・メスそれぞれが縄張りを持つためほとんど単独行動ですが、一度縄張り内で見つけてしまえばその場所で継続して観察できることが多いです。警戒心があまり強くない個体が多く、静かに待っているとジョウビタキの方からこちらに近づいてくることもあります。まさに冬の公園の紳士淑女ともいえる存在で、その愛らしい仕草は見ていて飽きません。

2. ツグミ

「だるまさんがころんだ」をする鳥として知られるツグミは、冬になると北の国からやって来る代表的な冬鳥です。公園の芝生やグラウンドで数歩歩いてはピタッと止まり、また数歩進んでは止まる…という独特の動きがまるで子供の遊びの「だるまさんがころんだ」のように見えることからそう呼ばれます。ツグミは地面で採食することが多く、芝生でミミズや昆虫を探している姿をよく目にします。羽の色合いは地味ですが、胸からお腹にかけて黒褐色の鱗模様(まだら模様)があるのが特徴です。このウロコ模様が胸にしっかりあるかどうかで、よく似たムクドリとの違いを見分けるポイントになります。動きが面白いので観察していて飽きず、冬の公園デビューにぜひ探してほしい野鳥です。

3. シジュウカラ

「胸に黒いネクタイをしたおしゃれさん」シジュウカラは、一年中見られる留鳥ですが冬は葉が落ちて姿を観察しやすくなります。スズメと同じくらいの小さな体で、頬が白く胸からお腹にかけて一本通った黒い線(ネクタイ模様)が最大の特徴です。オスはこの黒帯が太くはっきりしています。全身は黄緑がかったグレーで地味に思えますが、白いほっぺと黒ネクタイのコントラストが洒落者のスーツ姿のようにも見えます。公園や林で「ツツピー、ツツピー」という軽やかなさえずりが聞こえたら、それはシジュウカラかもしれません。冬はシジュウカラが中心となってメジロや他の小鳥と混群(いろいろな種類が混ざった群れ)を作ることもあります。シジュウカラの群れを見つけたら、周りに別の野鳥がいないか探してみると思わぬ発見があるでしょう。小柄ながら環境適応力が高く、市街地の公園から山林まで幅広く生息している頼もしい野鳥です。

4. メジロ

「目の周りが白い、小さな緑の宝石」という表現がぴったりのメジロは、その名の通り目の周りに白いアイリング(白い輪)がある愛らしい小鳥です。全身は黄緑色を帯びた綺麗な色合いで、まるで木々の中に輝く小さな宝石のように映えます。花の蜜や果汁が大好物で、冬から早春にかけてはツバキやサザンカの花に集まったり、庭の柿の実をついばみに来る姿がよく観察されます。特に梅の花が咲く時期には梅林でメジロの群れを見るチャンスが高いでしょう。メジロは留鳥ですが寒さの厳しい冬は暖地へ移動する個体もいて、平地では冬に個体数が増える傾向があります。「チー、チー」という高い地鳴きで群れ同士連絡を取り合いながら行動し、数羽〜十数羽の群れで庭木に現れることもあります。ウグイスと間違われやすい鳥ですが、ウグイスは藪の中にこっそりいるのに対しメジロは花の咲く開けた場所にも出てくるので見分けられます。冬晴れの日、緑色の小鳥たちが木の枝で蜜を吸う光景はとても微笑ましく、写真映えもする人気者です。

5. マガモ

「池に浮かぶ、輝く緑色の頭」マガモは、公園の池や川で冬によく見られるカモの一種です。オスは頭部が鮮やかな緑色に輝き、首に白いリング模様、胸は茶色、腹は灰色というカラフルな装いで、とても目立ちます。日光の加減でエメラルドグリーンに輝く頭はひときわ美しく、一度見れば他の鳥と見間違えることはないでしょう。メスは全身が地味な茶褐色ですが、オスと一緒に行動しているので判別できます。マガモはカモ類の代表格で、冬には全国の池や湖に飛来します。公園の池にゆったり浮かぶマガモの群れは冬の風物詩と言えます。人に慣れている個体も多く、公園では池のほとりから双眼鏡で間近に観察できるでしょう。なお、公園ではパンなどを与える人もいますが餌やりは厳禁です。自然の中で自分でエサを探す力を損なう恐れがあるため、観察だけに留めましょう。マガモの雄大な姿は、ぜひ自然のままの行動を見守って楽しんでください。

野鳥と自然のために。これだけは守りたい観察マナー

バードウォッチングは、野鳥たちの生活する自然の世界にお邪魔させてもらう趣味です。私たちはゲストであり、野鳥たちが主役です。彼らに敬意を払い、ストレスを与えないことが何より大切。気持ちよく自然観察を楽しむために、最低限守りたいマナーを確認しておきましょう。

守るべき5つのルール

- 静かに、そっと観察する: 野鳥は大きな音や急な動きを嫌います。フィールドではできるだけ物音を立てず、ゆっくりとした動作で接しましょう。特に冬は草木が少なく人の姿が隠れにくい分、野鳥も敏感になっています。遠くから双眼鏡で観察すれば、鳥たちに気づかれにくくなります。自然の中の小さな鳴き声や羽ばたきも聞こえてきて、一石二鳥ですよ。

- 追いかけない、近づきすぎない: 観察に夢中になるあまり、野鳥を追い回したり必要以上に接近するのは厳禁です。野鳥がこちらに気づいて飛び立ったら、それ以上追わないでください。一度逃げた鳥も、こちらが静かにしていれば近くに降りたり戻ってくることがあります。野鳥が安心してエサ探しや休息できる距離を保つことがマナーの基本です。

- 巣には絶対に近づかない: 春先など繁殖期には、野鳥の巣やヒナを見つけても絶対に近寄らないようにしましょう。親鳥は巣に人が近づくと非常に神経質になり、場合によっては巣を放棄してしまうこともあります。巣を発見したら速やかにその場を離れるくらいの配慮が必要です。「可愛いから」「写真を撮りたいから」と巣にカメラを向ける行為は厳に慎んでください。野鳥の子育てを妨げないことはバードウォッチャーの鉄則です。

- フラッシュ撮影は厳禁: 野鳥の撮影をする際は、絶対にフラッシュを使用しないようにしましょう。突然の強い光は野鳥を驚かせるだけでなく、夜行性の鳥の場合は視力に悪影響を及ぼす可能性すらあります。幸い、日中の野鳥撮影でフラッシュが必要な場面はほとんどありません。どうしても暗い場合は撮影そのものを諦める勇気も必要です。また、三脚を使うときは通行の邪魔にならない場所に設置し、他の人にも配慮しましょう。

- 餌を与えない: 「もっと近くで見たい」「かわいいから」と野鳥に餌付けをするのはやめましょう。人からの餌に慣れてしまうと、野鳥本来のエサ探しの能力が低下したり、生態系のバランスが崩れる恐れがあります。特に冬場、公園の池でパンを与えられたカモが偏った食生活で病気になるケースも指摘されています。野鳥は基本的に自力でエサを見つけられるものですから、自然のままにしておくことが一番です。「かわいいからこそ、野生のままでいてほしい」という気持ちで観察に徹しましょう。

以上のルールを守っていれば、野鳥にも他の観察者にも優しいバードウォッチングができます。お互いにマナーを守り、気持ちよく野鳥との出会いを楽しみたいですね。

【まとめ】バードウォッチングは、日常を冒険に変える魔法

冬がバードウォッチングに最適な理由、始めるための簡単なステップ、身近で出会える野鳥たち、そして守るべきマナーについて詳しく解説してきました。冬の澄んだ空気の中、双眼鏡を片手に公園を歩けば、今までただの風景だった木々や池がまるで宝探しの舞台に変わります。枯れ枝にジョウビタキのオレンジ色が映え、足元の芝生にはツグミが「だるまさんがころんだ」をしている…。そんな光景に出会えたとき、いつもの散歩道がちょっとした冒険に変わる魔法を感じることでしょう。

バードウォッチングの醍醐味は、身近な自然に目を向けるだけで日常が豊かになることです。寒い冬、つい家にこもりがちになりますが、一歩外に出て野鳥たちに会いに行けば心も体もリフレッシュできます。さあ、まずは今週末、双眼鏡を片手に近所の公園をゆっくり歩いてみませんか?きっと素敵な冬の隣人たちとの出会いが待っていますよ。新しい趣味の第一歩を踏み出したあなたのもとに、たくさんの感動と発見がありますように。さあ、冬のバードウォッチングの世界へ飛び出しましょう!

コメント