カワセミ科(Alcedinidae)は、ブッポウソウ目に属する野鳥の一群で、世界中の熱帯~温帯に約90種以上が分布します。和名「カワセミ」は、体色の美しさから宝石ヒスイに例えられたもので、本来は代表種のカワセミを指します。カワセミ科の鳥は体がずんぐりして頭が大きく、狭い羽ばたきで素早く飛び魚類や両生類、昆虫など動物食を捕食します。多くは水辺や森林に棲み、樹洞や地面に掘った横穴に巣を作って繁殖します。

日本では、カワセミ科に属する野鳥が7種知られています。主に見られる留鳥・夏鳥としては、カワセミとヤマセミ、アカショウビンの3種が代表的です。他に春秋の渡りで稀に渡来するヤマショウビン、そして南西諸島などでごくまれに記録されるアオショウビン、ナンヨウショウビン、ミツユビカワセミの3種があります。以下でそれぞれの種の特徴や生息環境を詳しく解説します。

カワセミ科とは何か

カワセミ科は「カワセミ」と総称される鳥類群で、大きく「水辺にすむ小型の河川カワセミ型」「森林で樹上生活するショウビン型」「大型のヤマセミ型」の3つの亜科に分けられます。多くの種が魚を捕食し、水面すれすれの枝から鋭くダイビングする狩りをします。分布域はアフリカ大陸、ユーラシア大陸、オーストラリア、インドネシア、日本、フィリピンなど非常に広範囲に及びます。

例えばカワセミ科の特徴として、水辺や草原、森林など多様な環境で暮らし、ほとんどが単独か番い(つがい)で縄張りを持つことが知られています。食性は魚類・両生類・爬虫類・昆虫などの動物食で、種によっては木の上からホバリング(空中静止飛行)しつつ水中の獲物を狙うものもいます。日本に住むカワセミ科の鳥は留鳥として生息するものから、一部は夏鳥や旅鳥として渡来します。以下では日本で見られる主な7種について、識別ポイントや生態、観察のコツを詳しく見ていきましょう。

日本で見られる代表的な3種

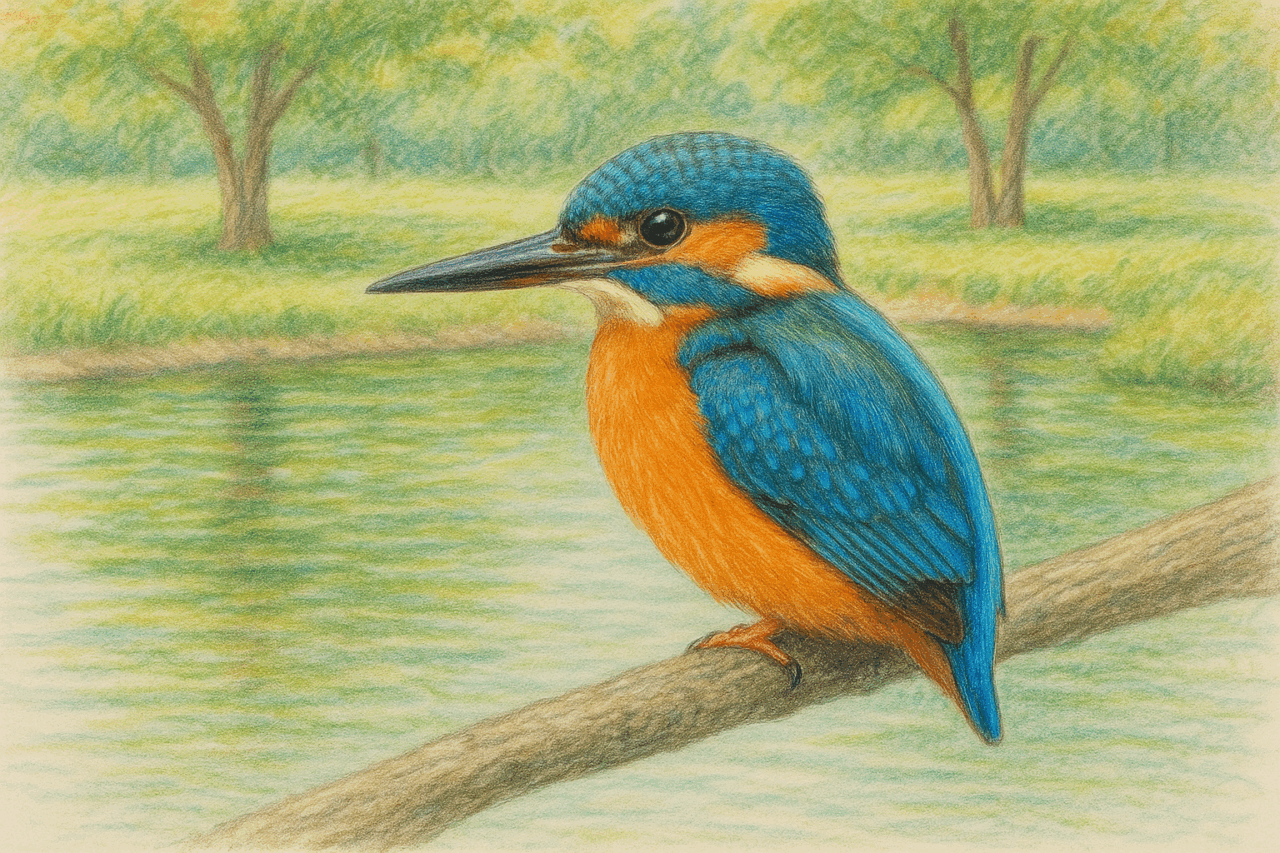

カワセミ

カワセミ(Alcedo atthis)は全長約17cmの小型で、日本全国の川・池・用水路など水辺に一年中生息する留鳥です。体上面は鮮やかなコバルトブルー、下面はオレンジ色で、「水辺の宝石」とも呼ばれます。水辺であればどこでもよく見られる身近な野鳥で、魚を主食とし、水辺の枝からじっと魚を狙い、見つけると素早くダイブして捕らえます。警戒心が強いものの、人慣れした個体も多く、公園の池などでは人前で狩りを続けることもあります。

カワセミの識別ポイントは、くちばしの形と色です。オスのくちばしは全体が黒色で、メスは下嘴の基部が赤みがかっているのでオス・メス判別の目安になります。鳴き声は高く鋭い「チーッ、チーッ」という声で、飛びながらも鳴くため聞きつけることもできます。春から初夏にかけては繁殖期で、川岸の斜面に約1mに及ぶ横穴を掘って巣を作り、5~7個の卵を産みます。巣穴の中で雛を育て、オスがメスに魚を渡す求愛給餌(きゅうあいきゅうじ)も観察できるかもしれません。清流や池の周辺で、水面近くの枝に止まる鮮やかな小鳥を見かけたら、まさにカワセミです。

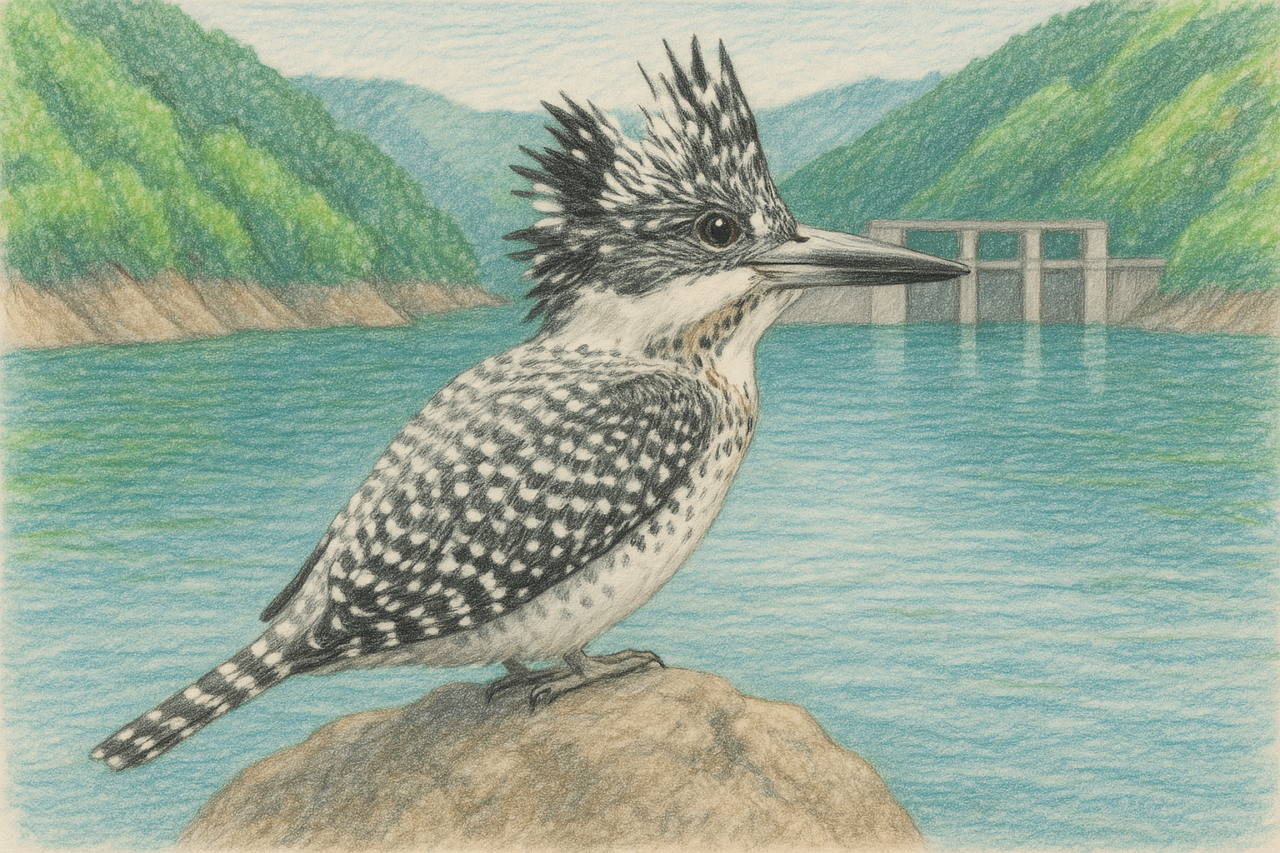

ヤマセミ

ヤマセミ(Megaceryle lugubris)は、全長約38cmで日本で見られるカワセミ科の鳥では最大種です。頭に大きな冠羽を持ち、背は白黒の細かいまだら模様、腹は白色で、あごから胸にかけてもまだら模様があります。体色は目立ちませんが存在感があり、オス・メスともに似ています。日本では本州・四国・九州の山地渓流に留鳥として分布し繁殖していますが、数は多くなく局所的です。冬季には稀に平地の川や湖、海岸などに下りてくることもあります。

ヤマセミは山地や森林の渓流に住み、主に石や枝に止まって魚や甲殻類を狙います。狩りの際はカワセミよりも大きく羽ばたいてゆったりとホバリングしながら水中に突入することが多いです。捕食後はクチバシに獲物を加えて枝に戻り、飲み込みます。縄張り意識が強く、対岸や上流下流にペアをつくって縄張りを守ります。鳴き声はカワセミと似た鋭い「ツィー、ツィー」という声ですが低く響き、山奥ではかなり遠くまで通ります。街中ではなかなか見られませんが、山地の清流沿いに出かければチャンスがあります。

ヤマセミの識別ポイントは大きさと模様です。カワセミより体が2倍ほど大きく、翼を広げるとハトほどの大きさになります。羽色は地味ですが、白黒の斑が高級な和服のように雅です。春先にはペアで川岸の土手に縦穴を掘って営巣し、卵を産みます。河川上流部の豊かな環境でじっくり観察できれば、ダイナミックな飛び込みやホバリング狩りが見られるかもしれません。

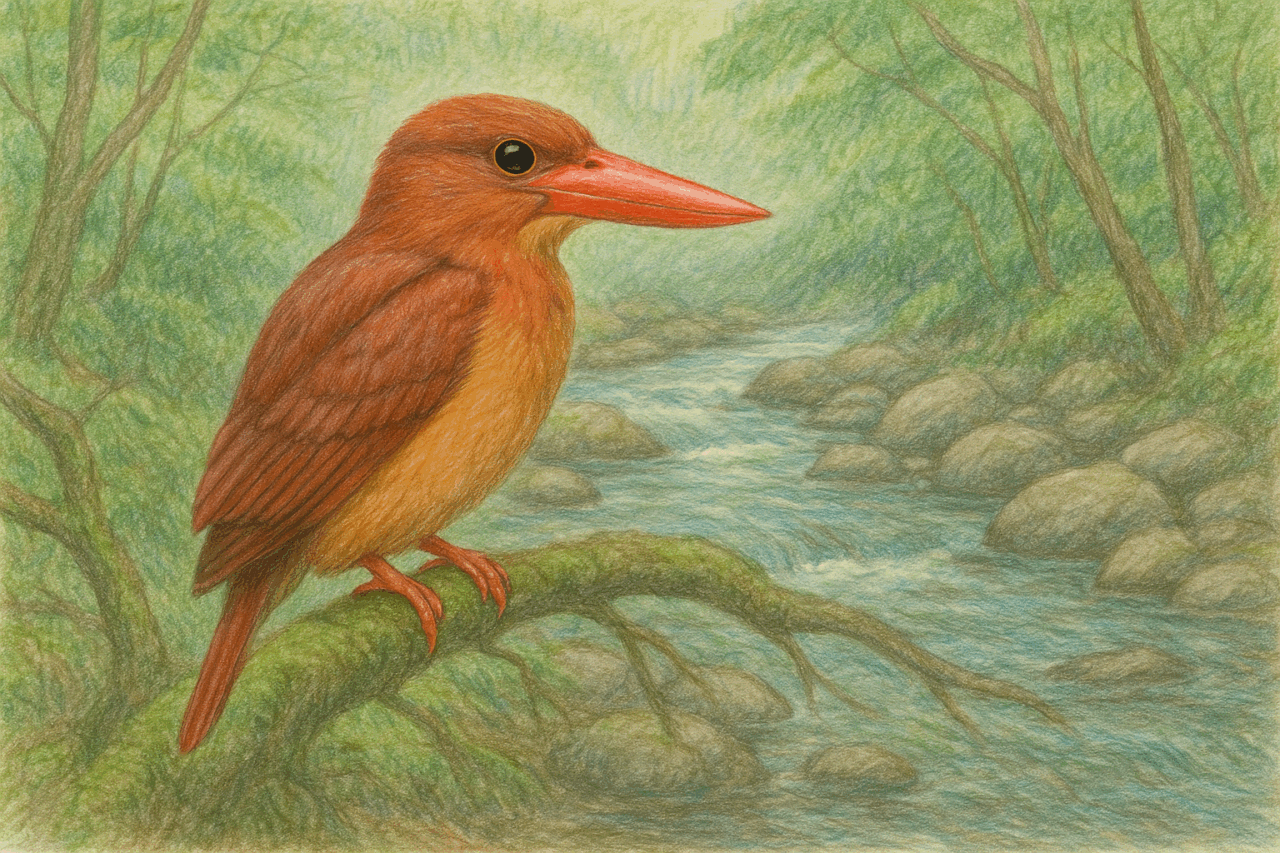

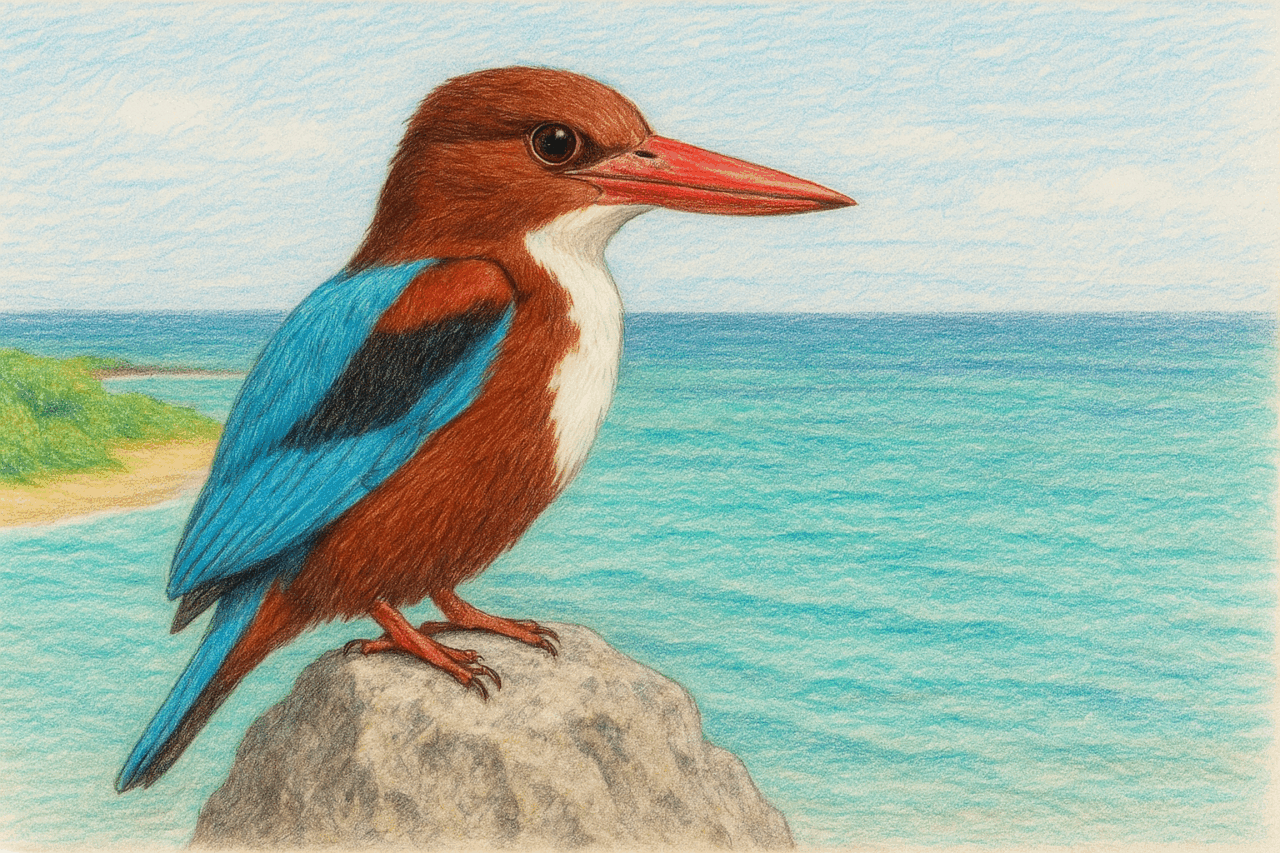

アカショウビン

アカショウビン(Halcyon coromanda)は、体長約27cmでカワセミよりやや大きくヒヨドリほどのサイズです。全身が赤褐色で、腰は鮮やかな水色、くちばしと足も赤い、まるで「火の鳥」を連想させる美しい鳥です。日本では全国的に夏鳥として渡来し、6~7月頃に繁殖しますが、個体数は少ないので出会えると幸運です。奄美・沖縄諸島ではリュウキュウアカショウビンという亜種が渡来し、こちらは背がやや紫味を帯びている違いがあります。

アカショウビンは森の中を好み、水辺から離れた深い林内でも見られるのが特徴です。水面に飛び込む行動はほとんどせず、木の枝や石の上から獲物を狙います。主にカエルやサワガニ、昆虫、小動物(カタツムリやトカゲなど)を捕らえ、捕獲した獲物は一度枝に戻ってから頭から呑み込みます。求愛期にはオスが「キョロロロロ…」と響く独特の声で鳴きます。

アカショウビンに会いたい場合は、渓流の落ち着いた林縁や湿地帯の木立を探してみてください。昼間は静かにしていますが、早朝や夕方に活発になります。営巣は崖や洞、キツツキの古巣などを利用し、時には人工巣箱を使う例もあります。水辺から離れた深い森にいるので、夏の夕闇の中でその美しい青い腰と赤いくちばしを見つけてみましょう。

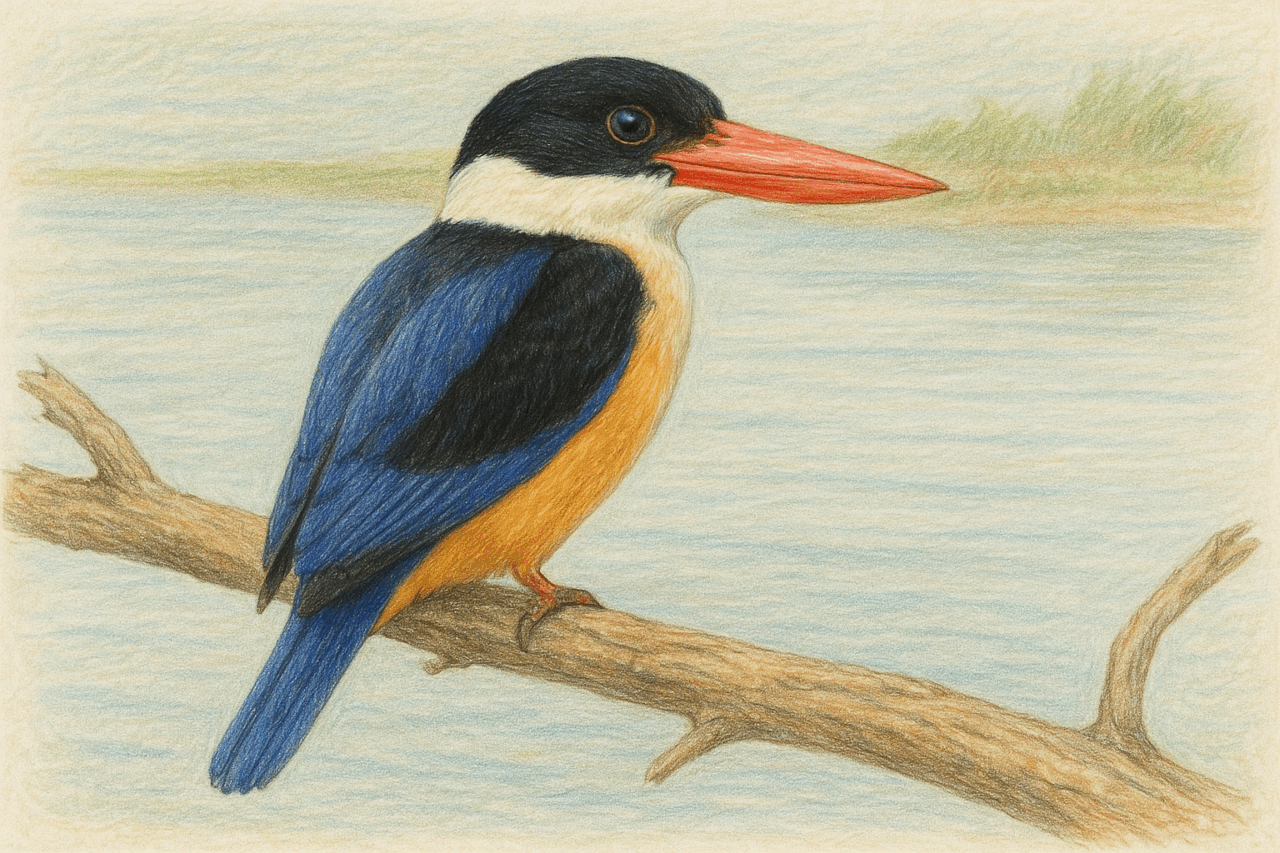

旅鳥「ヤマショウビン」

ヤマショウビン(Halcyon pileata)は東アジア~東南アジアに分布する中型のカワセミ科で、日本では旅鳥として数が少なく記録される珍しい種です。体長は約30cmで、頭は黒く、首から胸にかけて白く、腹は黄色~薄褐色、背と翼は紺青色という美しい配色をしています。名前は「山翡翠」ですが、低地の河畔や森林、農耕地でも見られることがあります。日本では主に春(4~5月)の渡り時期に、長崎県対馬や隠岐諸島、能登半島の島嶼部など日本海側の島々で少数が渡来する記録があります。南西諸島でも観察例があり、秋の渡りは春に比べて非常にまれです。

ヤマショウビンは森林に生息するものの、餌を捕る際には川辺や畔、時には海岸にも出てきます。主にカニ・カエル・トカゲ・ムカデなどさまざまな小動物を捕食し、崖や樹洞に横穴を掘って営巣します。渡来時には、森林内の川岸などにいることが多いので、遠くからでも目立つ紺青の背や白い胸を探します。鳴き声は「ヒッヒッヒッ」と連続する金属音で、春先の山沿いでこの声を聞いたらヤマショウビンの可能性があります。

ポイント: ヤマショウビンに会いたい場合は、春の渡りの時期に対馬など日本海側の島や沿岸地帯を注意深く観察しましょう。川岸の木陰に停まっていることも多いので、静かに近づいて紺色の背を探します。飛来数が少ないため、見つけたら幸運と言えます。

ごくまれに見られる迷鳥3種

アオショウビン

アオショウビン(Halcyon smyrnensis)は東南アジアに生息するのカワセミです。全長約27–28cmで、頭から背面、翼には鮮やかな青と黒が混じり、喉から胸に白い模様が入ります。日本では非常に稀な迷鳥で、これまで南西諸島(石垣島、西表島など)でごくわずかに記録があります。

分布域は中東から南アジア~東南アジアに広がり、マングローブ林や都市公園、川辺などで暮らします。そのため沖縄県で記録が出たアオショウビンは、南方から迷い込んだと考えられています。特徴的なのは、頭部から脇腹までの濃い茶色の羽毛と、喉と胸に広がる白色で、翼や尾は鮮やかな青色、くちばしと脚は赤色です。

日本で観察する機会はほぼないため、アオショウビンを知る最良の方法は野外写真や映像で学ぶことです。もし南西諸島を訪れて偶然見かけたら、茶色い体に白い胸という特徴的な色合いですぐに識別できるでしょう。

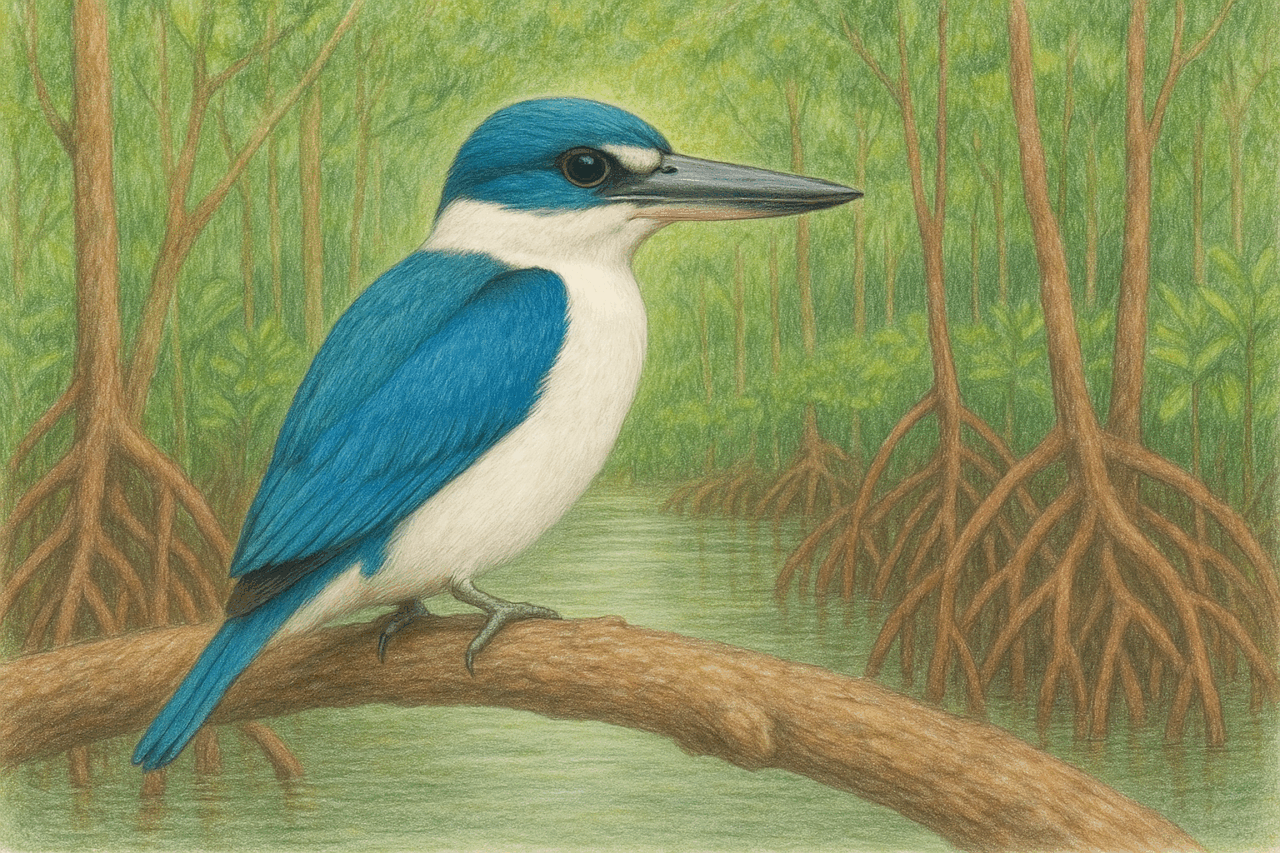

ナンヨウショウビン

ナンヨウショウビン(Todiramphus chloris)は、フィリピン、東南アジア、インド沿岸などの熱帯域に広く分布するカワセミ科です。体長約22–24cmで、鮮やかな青色と白色のコントラストが特徴的な野鳥で、沿岸林や干潟付近でよく見られます。

日本では迷鳥として沖縄本島や宮古島や石垣島などで記録例があります。迷鳥はフィリピン亜種のTodiramphus chloris collarisと見られ、干潟やマングローブ林で観察されました。

ナンヨウショウビンに出会うには南西諸島の干潟や海岸林を探しましょう。日本では記録が少ないため、もし観察できれば珍しい体験です。なおナンヨウショウビンは縄張り性が強く、ペアで生活することも多いので、見つけた場所を覚えておくと再び観察できるかもしれません。

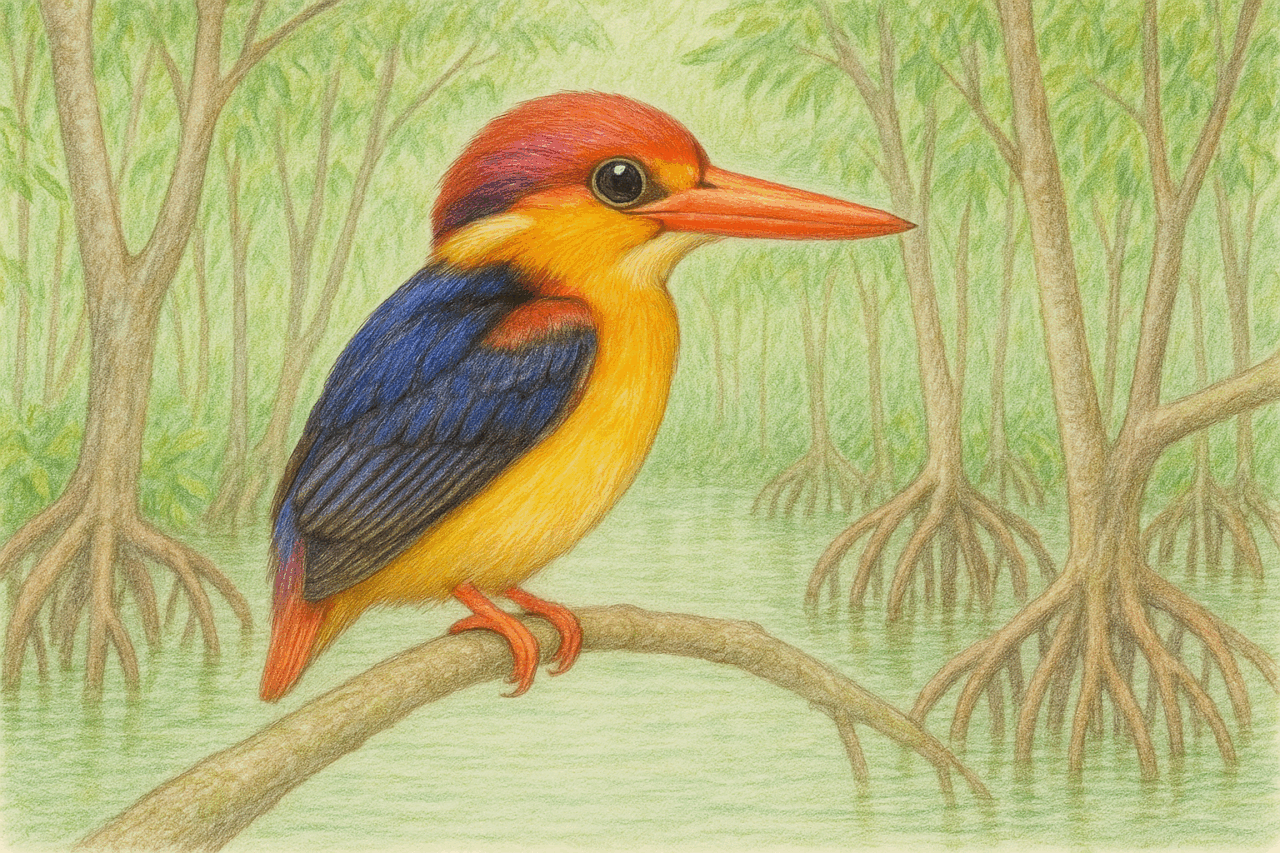

ミツユビカワセミ

ミツユビカワセミ(Ceyx erithaca)は南アジアから東南アジアに分布し、日本ではほぼ記録例のない種です。全長約15cmと非常に小さく、鮮やかなオレンジ色と青色の混じった極彩色の羽を持ちます。

日本での記録は2006年6月、沖縄本島で1例だけ確認されており、個人観察記録もほとんどありません。世界的には川や池のほとりで昆虫や小魚を捕らえて暮らし、樹洞に営巣します。あまり動き回らず枝でじっとしていることが多いですが、驚くほど鮮やかなその姿はまさに小さな宝石です。

ミツユビカワセミの観察は難しいですが、もしその記録地付近に行く機会があれば、朝夕の静かな川辺や池のほとりで鮮やかな小鳥が枝に止まっていないか探してみてください。非常に小さなカワセミの仲間なので、双眼鏡などでじっくりと探す必要があります。

観察できる場所やコツ

カワセミ科の鳥はそれぞれ好む環境が異なります。カワセミなら都市部や郊外の公園・堤防など水辺の明るい場所に出やすいです。透明度の高い川や池、水路に魚がいればカワセミがいる可能性が高く、早朝や夕方の光の角度が浅い時間帯に水面を見やすくなるためチャンスです。暗い林より、周囲が開けたポイントで堤防の低木などの止まり木を探しましょう。枝に止まる青い鳥は動きが速いので、遠くから双眼鏡で探しながら移動し、遠ざかった場合はゆっくり追います。

ヤマセミは山間部の渓谷河川が専門です。秋~冬は場所によっては平地の河川に降りる個体もいるため、低地の大きめの川で見られることがあります。崖や護岸に枝が張り出すような場所で、数分動かず待っていれば、魚を狙って飛び込む姿に遭遇することも。鳴き声が聞こえたら、その声のするあたりを重点的に探すのもコツです。

アカショウビンは暗い山林の中に多いですが、渓流沿いや湿地のある森林帯の広葉樹林に入ると出会いやすいです。林内でも開けた沢沿いを狙い、地面近くや低い枝でじっとしていることが多いので、音もなく近づきすぎないよう注意しながら探しましょう。繁殖地では夕方に「キョロロロ…」という鳴き声が響くことがあります。

ヤマショウビンは旅鳥なので、狙うなら渡りの時期(4~5月)に絞ります。長崎・対馬、島根・隠岐、石川・舳倉島など日本海側の島嶼で過去の記録が多いです。平地~丘陵部の川岸で稀に観察できるので、渡りの季節にはこれら記録地周辺の河畔林を散策してみてください。

迷鳥種(アオショウビン・ナンヨウショウビン・ミツユビカワセミ)は、本来日本には棲んでいないので、特定の場所や時期ではありません。迷鳥は天候や風向きで飛来するので予測は難しく、記録地周辺の似た環境を定期的にチェックするくらいしかできません。南西諸島では強い季節風が吹いた翌日に海岸付近で観察例が出ることもあります。いずれも極めて珍しいため、出会えれば大きなニュースです。

初心者向けマナーと持ち物のアドバイス

野鳥観察の際は、野鳥や自然環境に配慮するマナーが大切です。特にカワセミ科の鳥は警戒心が強いので、十分な距離を保つことが第一です。鳥が逃げたり警戒音を出したら、近づきすぎのサインなのでゆっくり離れましょう。営巣中のところに近づくと、親鳥が巣を放棄する恐れがあります。音声による誘引(録音やバードコール)や餌付けはしないでください。鳥が慌てて飛び出したり、鳴き続けると大きなストレスとなり、生態に悪影響を与えます。また撮影時にはフラッシュや強い照明は使わず、自然光のままで狙うことを心がけましょう。

観察に必要な持ち物としては、まず双眼鏡(10倍程度)やカメラがあると便利です。双眼鏡で遠くの枝や水面を探し、カメラで記録を残すと良いでしょう。林の中や水辺は足元が不安定なことも多いので、歩きやすい靴(場合によっては長靴)と動きやすい服装がよいです。虫除けスプレーや日焼け止め、飲み物も忘れずに。あると役立つのは小型の三脚や望遠レンズです。慣れてきたら観察用ノートを携行し、鳥の特徴や行動を書き留めると学びが深まります。

注意点: 他の観察者や一般の人の迷惑にならないよう、道は塞がない、私有地に立ち入らない、花壇などを荒らさないといった基本マナーも守りましょう。

まとめ

カワセミ科の野鳥は、その鮮やかな色とユニークな生態から初心者にも人気の高いグループです。日本で見られる7種はカワセミ・ヤマセミ・アカショウビンの3種が比較的身近で、春秋のヤマショウビンや南西諸島ので見られる迷鳥3種は非常に希少です。それぞれ識別ポイントや生息地、行動パターンが異なるので、観察する際には種ごとの特徴を覚えておくと役立ちます。カワセミは水辺で、ヤマセミは山渓流で、アカショウビンは森の中で、ヤマショウビンは春の西日本沿岸で、といった具合です。観察時は双眼鏡を使い、鳥にストレスを与えないよう距離を保ち、音や光にも注意して、マナーを守って楽しみましょう。このガイドがカワセミ科の野鳥観察に役立ち、初心者のみなさんが水辺の青い宝石たちに出会う一助となれば幸いです。

コメント