カラスは日本でもっとも身近な野鳥の一つです。しかし、実は日本のカラスの仲間(カラス科の鳥)には意外と多くの種類が存在します。世界では約100種以上ものカラス科が知られており、日本でもハシボソガラスやハシブトガラスの他に、冬季に渡来するミヤマガラスやコクマルガラス、高山帯のホシガラス、主に冬鳥として北海道で見られるワタリガラス、そしてカササギやカケス、ルリカケス、オナガといった色彩豊かな仲間が暮らしています。身近な存在だからこそ見落としがちなこれらカラス科の鳥たちですが、その生態を知ると驚きと発見に満ちています。この記事では、バードウォッチング初心者の方にも分かりやすいよう、日本で観察できる代表的なカラス科の10種を詳しく解説します。

カラス科の基本知識

カラス科(Corvidae)はスズメ目に属する鳥類の科で、世界中に広く分布しています。カラス科の鳥は一般に学習能力が高く、環境への適応力に優れることで知られています。雑食性で、果実や種子、小動物、昆虫、さらには動物の死骸や人間のゴミまで何でも食べるスカベンジャー(死骸漁り)の一面もあります。秋には果実を多く食べ、カケスやホシガラスなどは種子を土中に貯蔵しておく貯食行動も行います。繁殖期(3~7月)には高い木や電柱などに大きな巣を作り、雛が巣立つと親鳥は集団でねぐらをとることもあります。日本で記録されているカラス科の種類は11種にも及びます。このうち本記事では10種を紹介します。

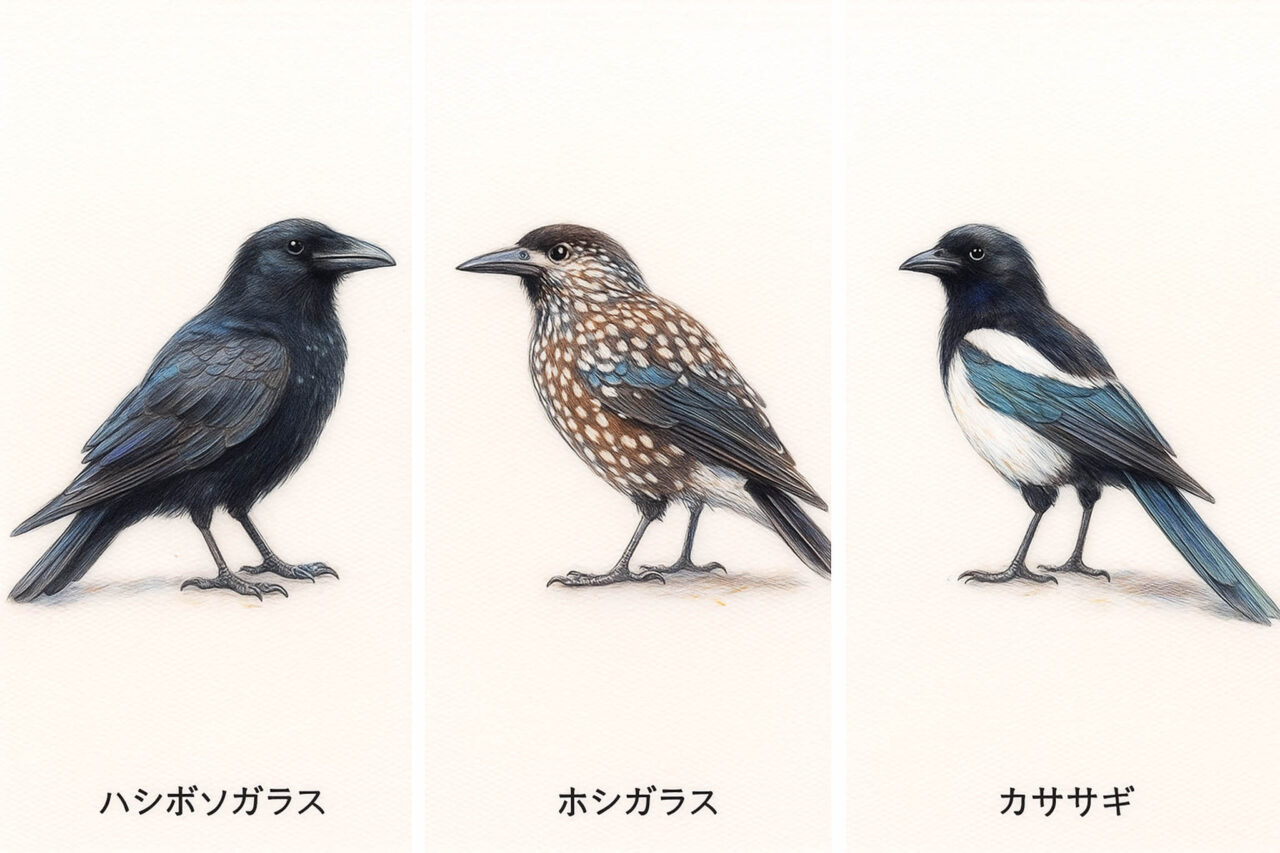

一般的に見られる2種(ハシボソガラス、ハシブトガラス)

日本の住宅地や公園で最もよく見られるカラスは、ハシブトガラスとハシボソガラスの2種です。両者は黒い体色でよく似ていますが、嘴や体型、鳴き声で区別できます。以下、それぞれの特徴をまとめます。

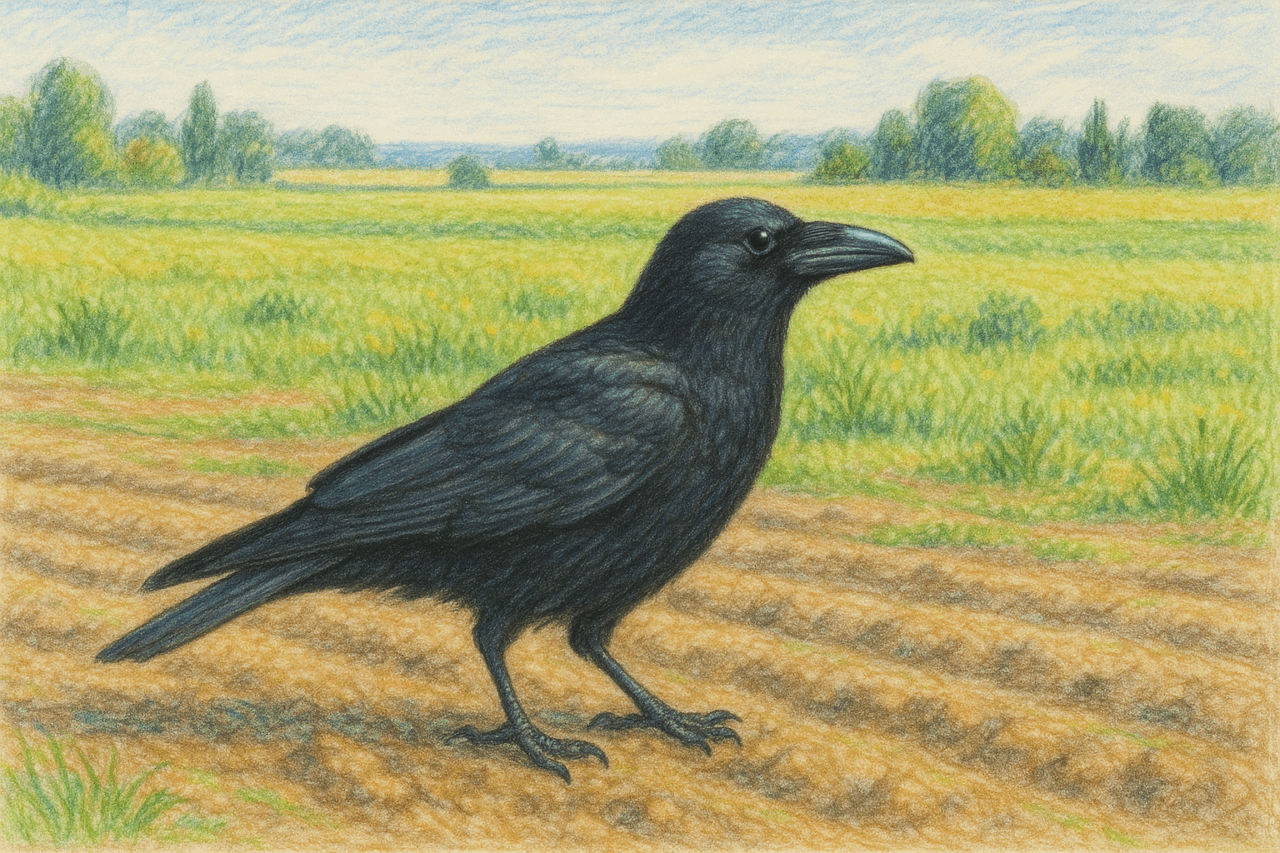

ハシボソガラス

- 大きさ・特徴:全長約50cmで、ハシブトガラスよりやや小型です。体色はつや消しの黒色で、細長い嘴と緩やかな湾曲が特徴です。頭頂部から額にかけては平らな形に見えます。

- 生息環境:北海道から九州にかけての平地や低山地で留鳥として暮らしています。郊外の農耕地や河川敷、公園など開けた環境を好み、地上を歩いてエサを探します。

- 行動・習性:雑食性で、地上で木の実や昆虫を拾うほか、貝殻やくるみを道路に落として車で割るなど、器用に餌を得る行動が知られています。

- 鳴き声:濁った「ガアー、ガアー」という声で鳴きます。

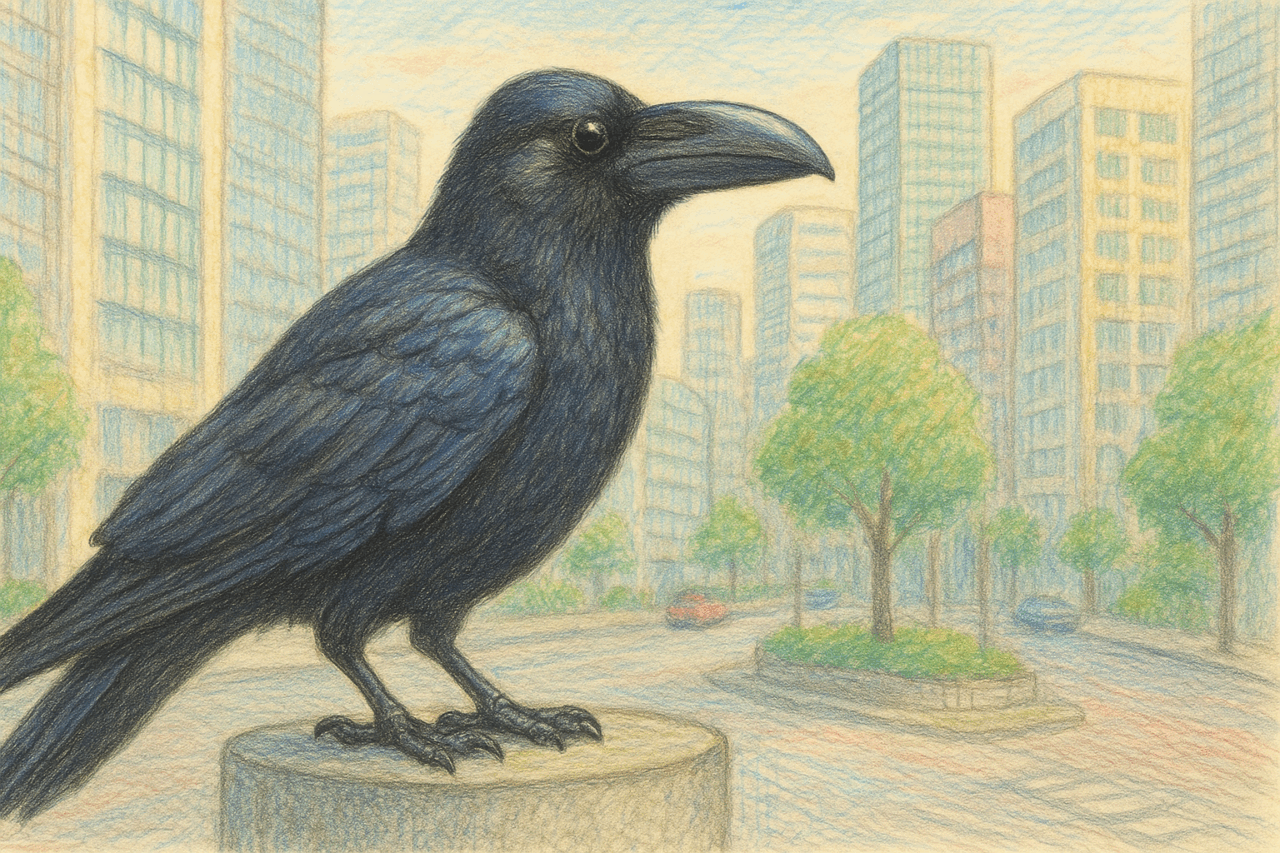

ハシブトガラス

- 大きさ・特徴:全長約56cmで、ハシボソガラスより大型です。くちばしは太く大きく湾曲し、額がやや突き出して見えます。羽は黒く光沢があり、雄雌で大差ありません。

- 生息環境:北海道南部から沖縄までほぼ日本全土に分布し各地に亜種が生息しています。街路樹やビルの屋上など都市部から農耕地、海岸林まで多様な環境で見られます。特に都市部で繁栄しており、都市部の商業地区などにも多数生息しています。

- 行動・習性:カラスの中でも特に人里に適応しており、ゴミ捨て場やファストフード店周辺で群れをつくって採餌する姿が見られます。また繁殖期には非常に攻撃的になることもあります。

- 鳴き声:「カー、カー」と澄んだ音色で鳴きます。

ハシボソガラスとハシブトガラスの詳しい違いと見分け方は以下の記事で紹介しています。

冬鳥のカラス(ミヤマガラス、コクマルガラス)

冬になると、シベリアなど北方から寒地のカラスが日本に渡来してきます。代表的なのがミヤマガラスとコクマルガラスです。

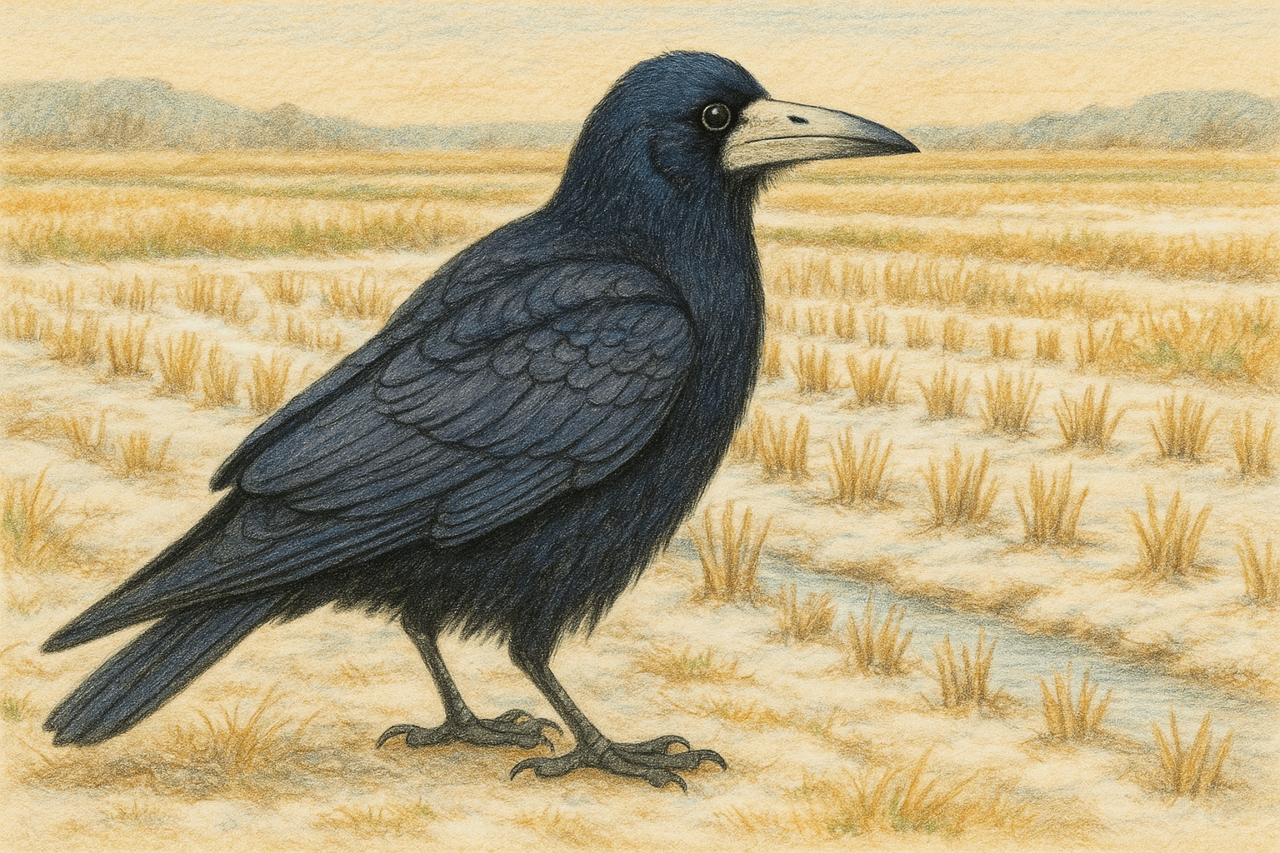

ミヤマガラス

- 特徴:全長約45cmで、ハシボソガラスより少し小柄で。くちばしは細長く、根元が灰白色なのが目立ちます。額が高く平らで、若鳥の嘴は基部が黒い羽毛で覆われています。

- 渡来・生態:ユーラシア大陸中緯度から北方に広く分布し、その一部が冬に日本列島へ南下してきます。渡来個体は主に九州以北の農耕地や河川敷に大群を作って飛来し、落ち穂や昆虫を食べて過ごします。

- 行動・習性:他のカラス類と異なり、複数のつがいが集まって集団繁殖する習性があり、春には樹上にお椀形の大きな巣を作ります。

- 鳴き声:「ガァー、ガァー」と連続して低く鳴く声が特徴です。群れでにぎやかに飛び交います。

ミヤマガラスが見られる生息地と探す際のポイントについては以下の記事で詳しく紹介しています。

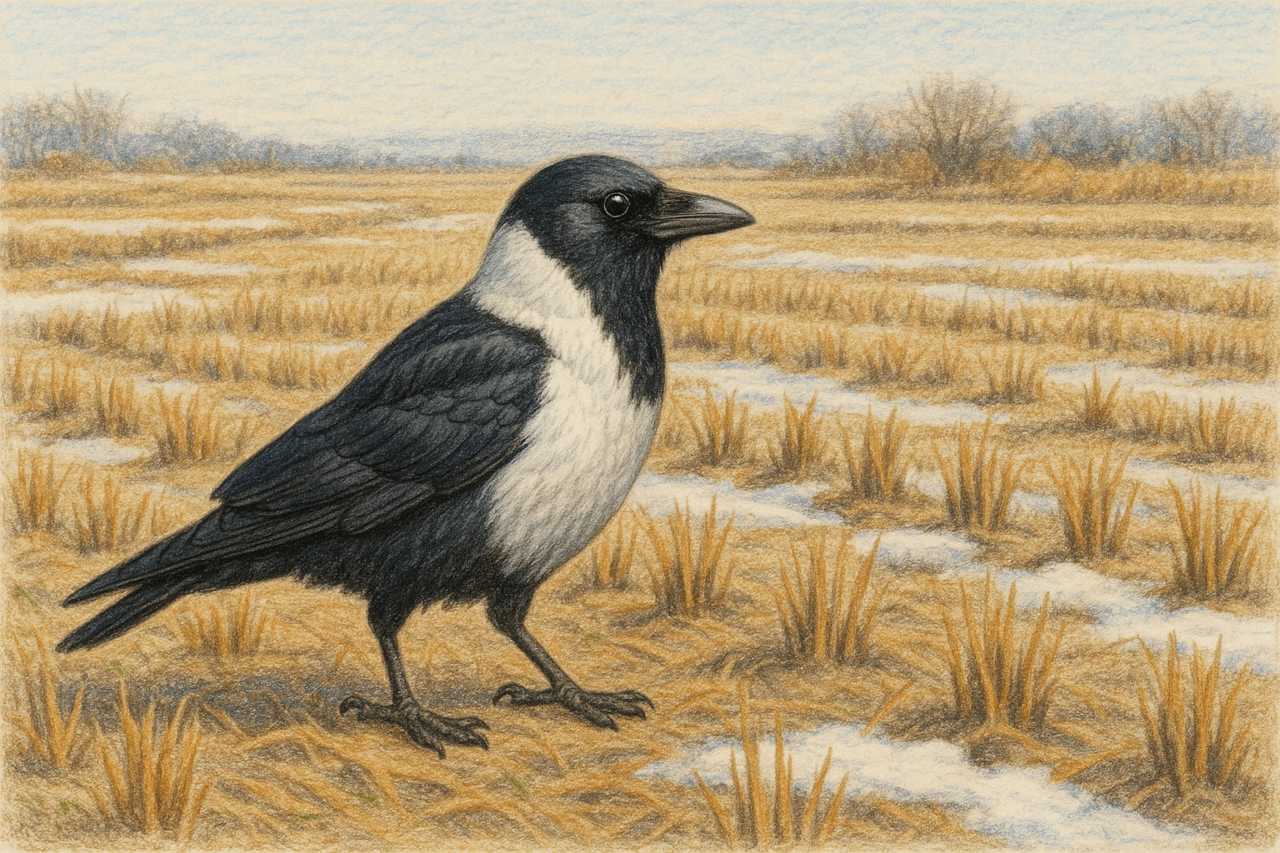

コクマルガラス

- 特徴:全長約30cmでハトと同じくらいの大きさです。くちばしが短く細いのが特徴で、全身が黒い暗色型と、首~腹部が白い淡色型が混在します。

- 渡来・生態:ユーラシア北部に広く分布し、冬季に南下して九州を中心に渡来します。日本では主に九州地方の農耕地でミヤマガラスの群れに混じって行動しています。

- 鳴き声:細く甲高い「キュ、キュ」という声で鳴き、他のカラス類に比べて非常に小さく控えめに感じられます。

高山・寒地にいるカラス(ホシガラス、ワタリガラス)

日本の高山帯や寒冷地には、黒い体に白い模様が入るホシガラスや、カラス科最大のワタリガラスが生息しています。

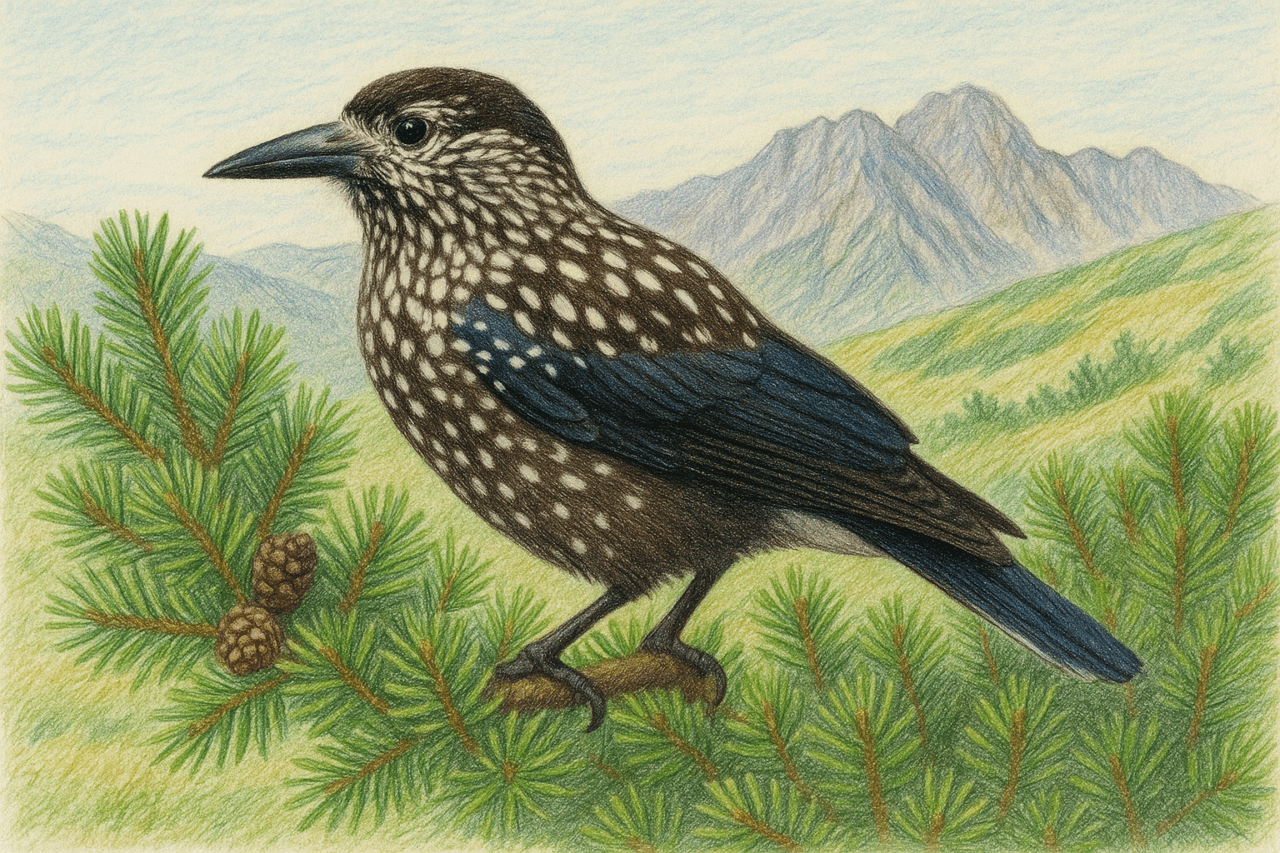

ホシガラス

- 特徴:全長約33cm。黒褐色の羽に、白斑が散らばっている体が特徴的です。くちばしは細長く黒色です。

- 生息環境:スカンジナビアからヒマラヤにかけて分布する種で、日本では北海道、本州の亜高山帯~高山帯の針葉樹林(ハイマツ)に生息します。冬季は低地へ移動することがあります。

- 行動・習性:亜高山の松ぼっくりなど針葉樹の種子を土中に貯蔵する習性があります。

- 鳴き声:「ガァーッ、ガァーッ」といった声で鳴きます。

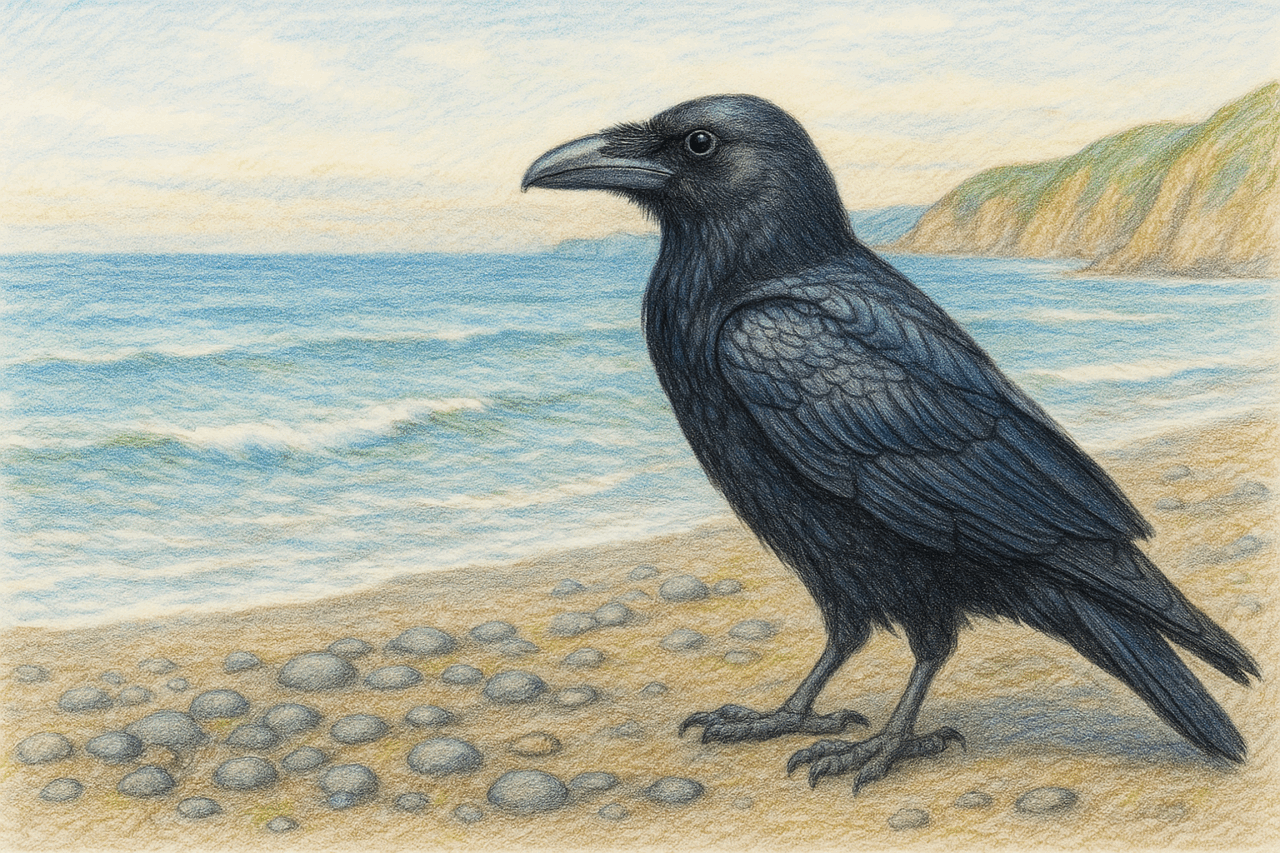

ワタリガラス

- 特徴:全長約61cmで、カラス科では最大の大型種です。細長い大きな嘴と、広げたときにくさび型に見える尾羽が特徴的です。

- 生息環境:北半球の寒帯域に広く分布し、日本では少ない冬鳥として北海道東部や北部に飛来します。

- 行動・習性:警戒心が強く人前にはあまり現れません。主に群れで生活し、動物の死骸や魚類などを拾って食べます。

- 鳴き声:「カポ、カポ」や「グアグアグア」という独特な鳴き声を発します。

黒くないカラスの仲間(カササギ、カケス、ルリカケス、オナガ)

カラス科には黒以外の美しい色彩を持つ仲間もいます。ここでは日本で見られる非黒色の4種を紹介します。

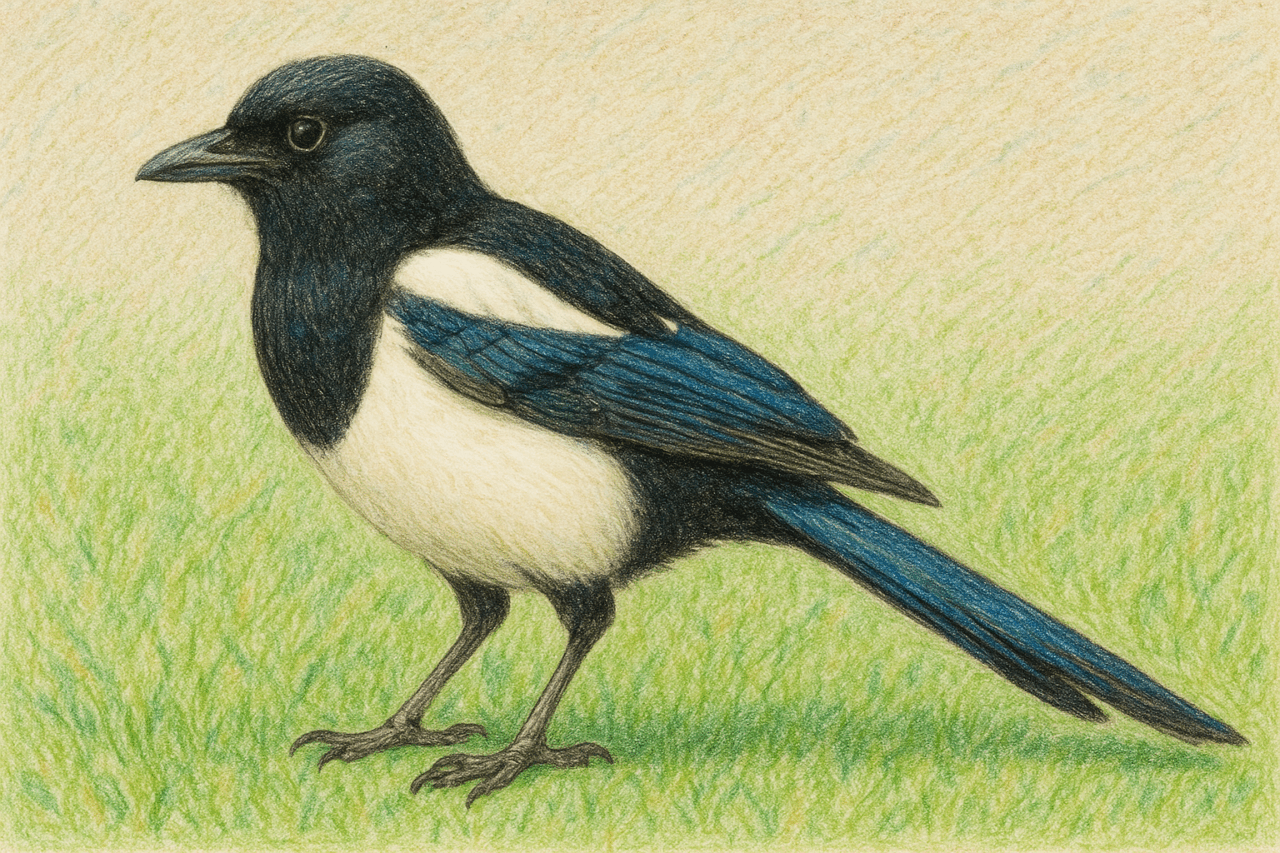

カササギ

- 特徴:全長約40cm。頭部から背中は黒色、肩羽や腹部は白色のツートンカラーで、長い尾羽が特徴的です。

- 分布・生態:朝鮮半島から17世紀に移入され、佐賀平野を中心に定着しました。樹上や電柱に大きな球形の巣を作るほか、林縁や田畑で昆虫などを食べます。佐賀県や福岡県ではカササギ生息地が国の天然記念物に指定されており、佐賀県では県の鳥にもなっています。

- 鳴き声:「カシャ、カシャ」という特徴的な声で鳴きます。

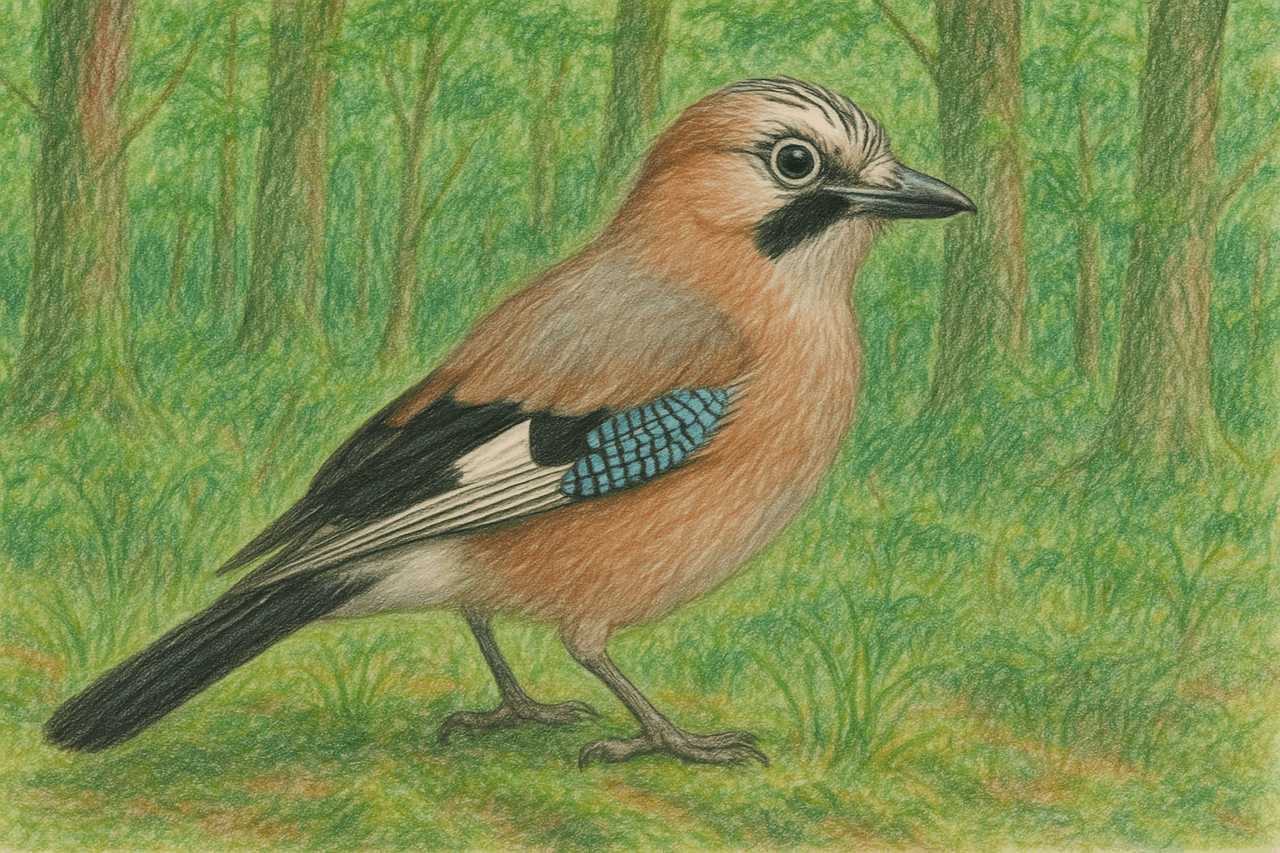

カケス

- 特徴:全長約33cm。頭部は黒白のゴマ塩模様で、翼に青・黒・白の縞模様がある華やかな羽色をしています。

- 分布・生息地:本州~九州の森林に留鳥として生息します。秋に平地へ降りてきて、冬には平地の公園や緑地でも見かけることがあります。

- 行動・習性:どんぐりなどの木の実をため込むほか、他の鳥の鳴き声や機械音を真似ることで知られる、非常に聡明なカラス科の鳥です。

- 鳴き声:「ジェーッ、ジェーッ」という特徴的な声の他、ほかの野鳥の鳴きまねをします。

カケスが見られる生息地と探す際のポイントは以下の記事で詳しく紹介しています。

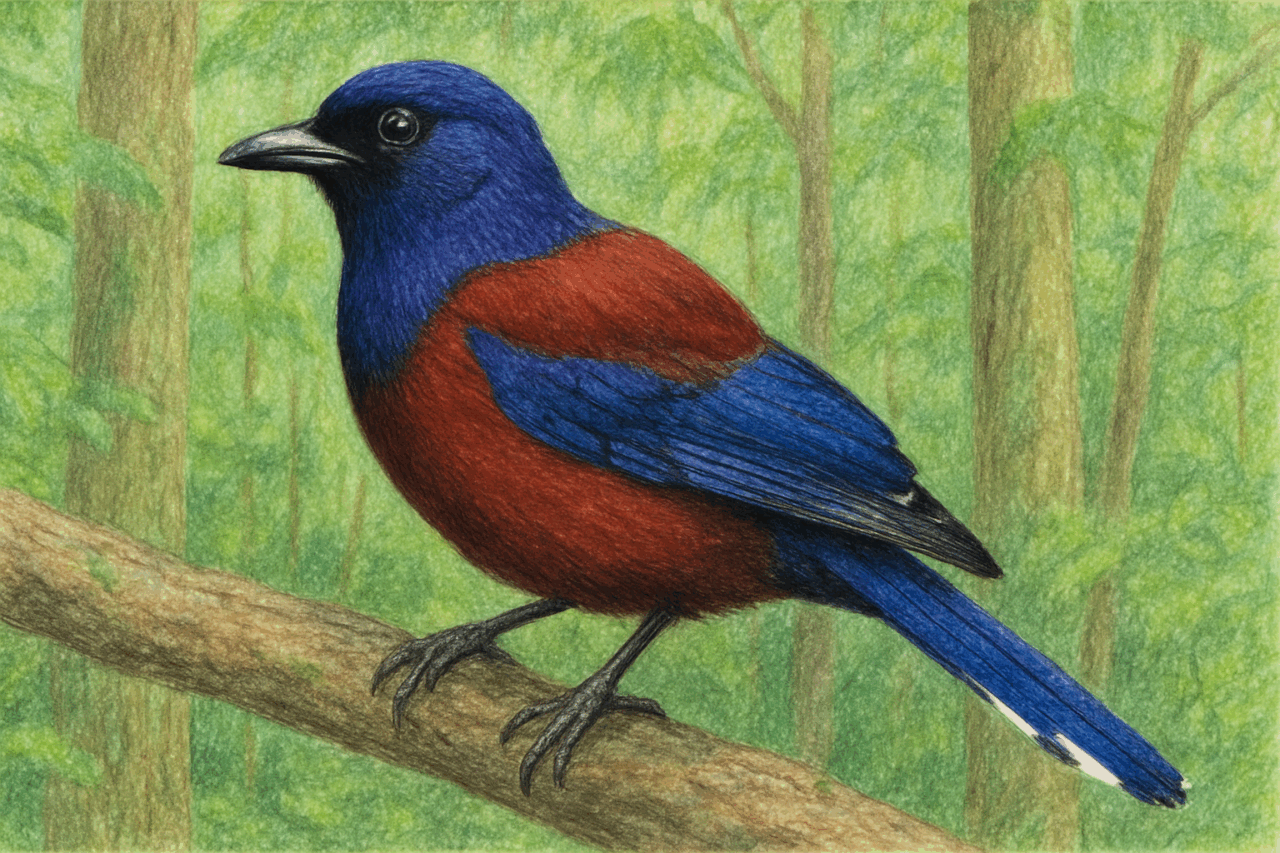

ルリカケス

- 特徴:全長約38cm。頭部から胸部、翼、尾羽が瑠璃色の群青色で、背中と腹部は赤茶色をしています。尾羽の先端には白い斑があります。

- 分布・生息地:奄美大島、加計呂麻島、請島にしかいない日本固有種です。森林や農地に棲生息しています。国の天然記念物で鹿児島県の県鳥です。

- 鳴き声:「シャー、シャー」や「ガー、ガー」といった声で鳴きます。

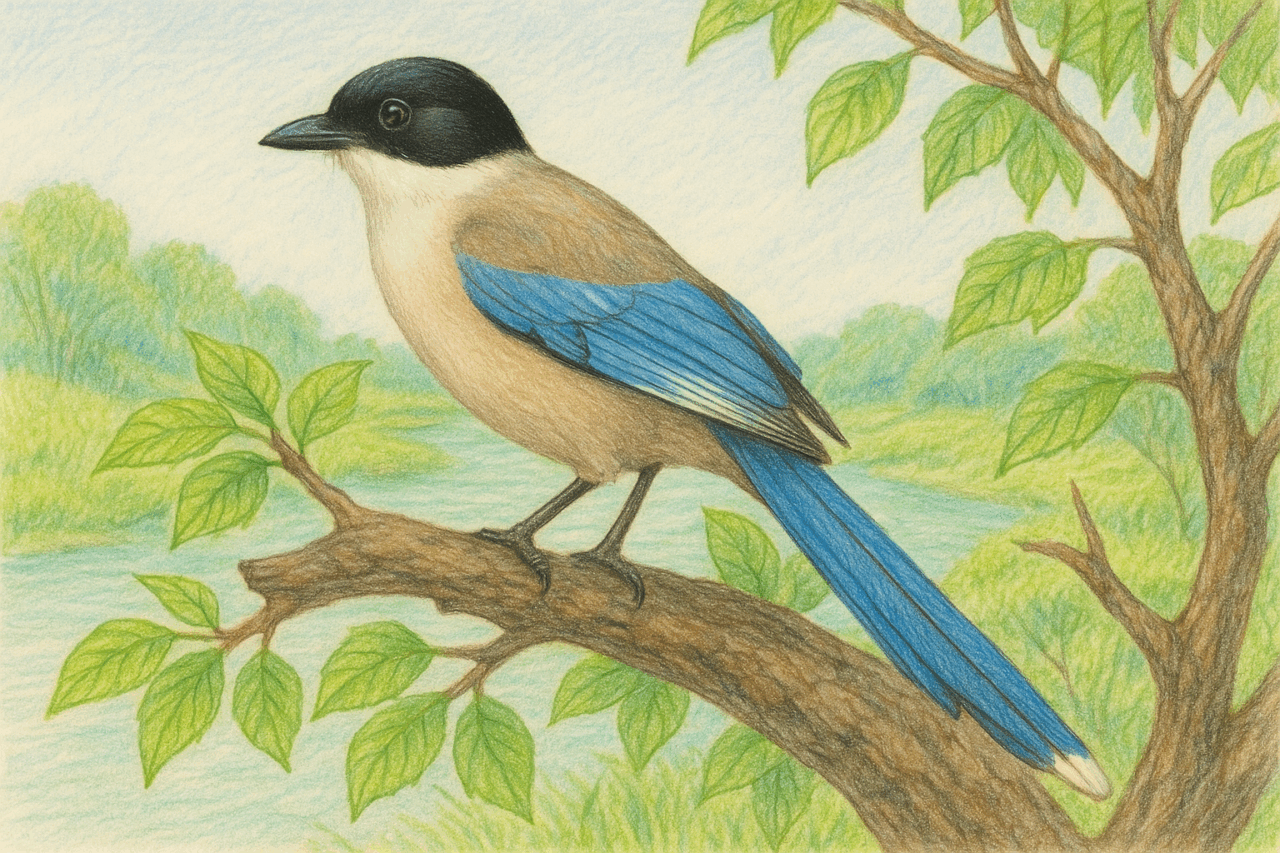

オナガ

- 特徴:全長約36cm。黒い頭部と青みがかった翼、水色の長い尾羽が特徴です。幼鳥は頭に白い羽が混じります。

- 分布・生息地:主に本州中部以北の山林や人家近くに群れで暮らします。群れを作る社交的な鳥で、複数のつがいが近くで集団営巣することもあります。

- 鳴き声:「ギューイギュイギュイ」といった金属的な鳴き声を出し、春には「ピューイ・・・」と滑らかにさえずることもあります。

オナガが見られる生息地と探す際のポイントは以下の記事で詳しく紹介しています。

観察のコツとフィールドでの楽しみ方

カラス類を観察する際のポイントは、彼らの生息環境や行動を想像しながら探すことです。一般に早朝と夕方は活発に移動する時間帯なので狙い目です。人里では道路沿いや電柱の上、街路樹などにカラスが集まりやすく、郊外や農耕地ではハシボソガラスの大群を見かけることがあります。双眼鏡を使って遠くの個体もよく観察しましょう。羽の色や嘴の形、尾羽の形状などを確認するのがおすすめです。

- 鳴き声を手がかりに:カラス類は大きな声で仲間と連絡を取り合います。遠くで「カー、カー」や「ガアー」という鳴き声が聞こえたら、その方向に注意してみましょう。

- ねぐら入りを見る:冬季には都市近郊の木立や電柱に大勢のカラスが集まってねぐら入りする光景が見られることがあります。夕方に川沿いや公園に行ってみると、群れで飛び交う姿を観察できます。

- 他の野鳥と一緒に:フィールドでアカゲラやシジュウカラ、シメなどが見られる場所は、カケスやオナガなどカラス科の仲間も生息している場合があります。バードウォッチングガイドブックやアプリなどで、地域の観察記録を事前に調べておくと探しやすくなります。

- マナーを守る:双眼鏡やカメラを使う際は、あまり接近しすぎずカラスに過度なストレスを与えないようにしましょう。カラス類は学習能力が高く、あまりに人間に近づかれると警戒してしまいます。適度な距離を保って観察を楽しみましょう。

まとめ:カラスの魅力を再発見する

いかがでしたか。身近なカラスの仲間も、その生態や行動を詳しく見ると非常に興味深い鳥であることが分かります。初心者でも楽しめるカラス科の観察としては、まずはハシブトガラスとハシボソガラスを見分けることから始めましょう。そのうえで、季節や行く場所を変えてミヤマガラスの渡来や山でのホシガラスの姿などにも注目してみてください。

カラス科の鳥は学習能力が高く、人間の活動にもよく適応しています。彼らの賢さや社会性、カラフルな羽色に驚かされることも多いでしょう。街中や身近な里山で見かけるカラスに、ぜひ優しい眼差しを向けてみてください。観察を続けていくうちに、今まで気づかなかったカラスの新たな魅力を発見できるはずです。

コメント