日本には、美しく雄大な「ワシ」と呼ばれる大型の猛禽類が生息しています。バードウォッチング初心者にとっても、一度は出会ってみたい憧れの野鳥ではないでしょうか。ワシとは一般にタカ目タカ科の中でも特に体が大きい鳥を指し、その鋭い眼光と堂々と広げた翼は、自然界の頂点に立つ貫禄を感じさせます。

なお、「ワシ」と「タカ」は大きさによって呼び分けられる俗称で、明確な分類上の違いはありませんが、一般に体長80cm前後以上の大型種をワシ、小型種をタカと呼ぶ傾向があります。(今回紹介するカンムリワシのように例外もあります。)今回紹介する4種はいずれも日本を代表する猛禽類で、食物連鎖の頂点に位置する存在です。その雄大な姿は古くから人々を惹きつけ、文化的にもシンボルとされてきました(鷲をモチーフにした紋章やチーム名なども世界中に見られます)。そんなワシたちが日本の自然環境の中で果たす役割は大きく、生態系の健全性を保つ上で欠かせない存在でもあります。

(※日本には他にもクマタカやオオタカなどの大型猛禽類が生息していますが、本記事では名称に「ワシ」が付く代表的な4種に焦点を当てています。)

本記事では、バードウォッチング初心者向けにこのワシ4種の見分け方や生態的な特徴、生息地と観察しやすい季節・地域、そして観察する際のコツや注意点について詳しく解説します。それぞれのワシの魅力を知り、安全でマナーを守った観察を楽しめるよう、役立つ情報を盛り込みました。大空を舞う迫力満点のワシたちとの出会いは、きっとあなたの日本でのバードウォッチング体験を一層思い出深いものにしてくれるでしょう。

オオワシ(大鷲)

特徴と見分け方

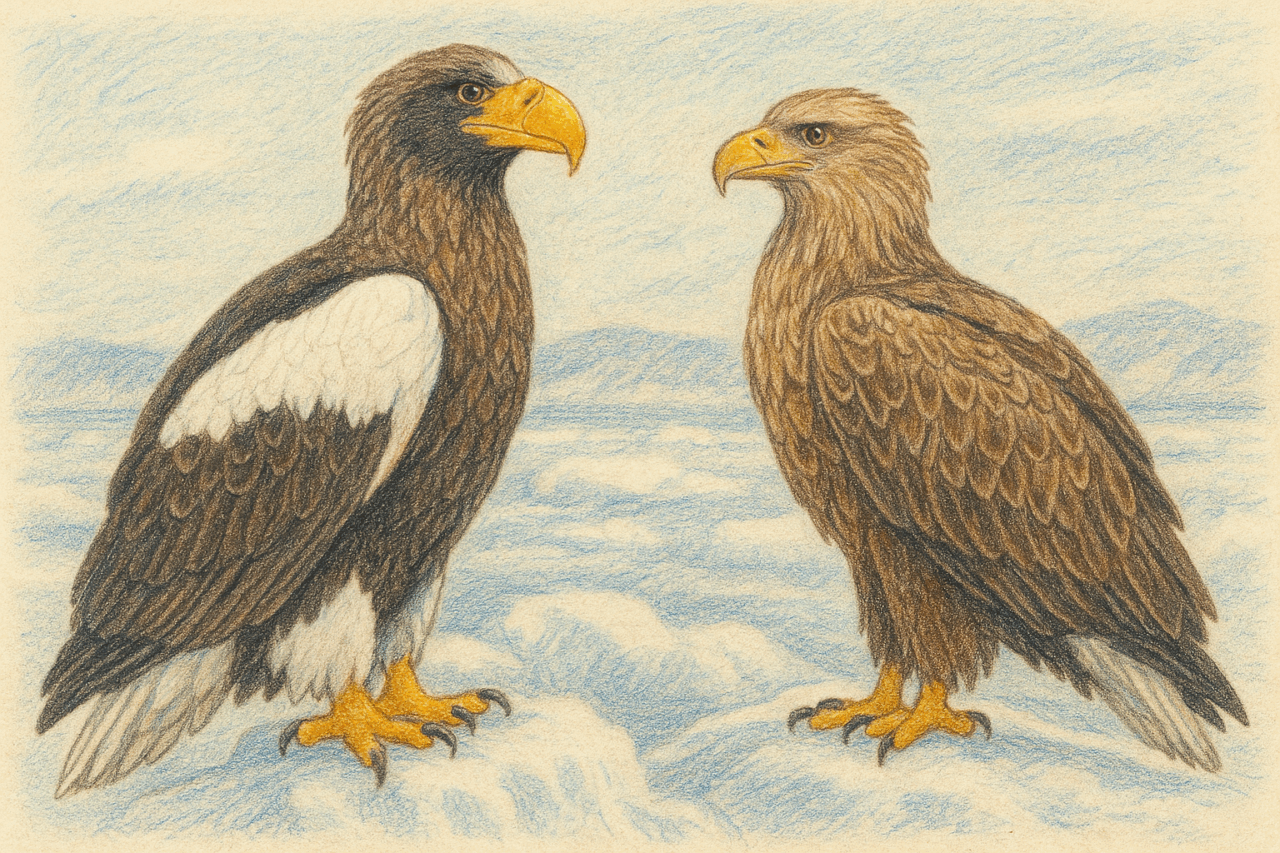

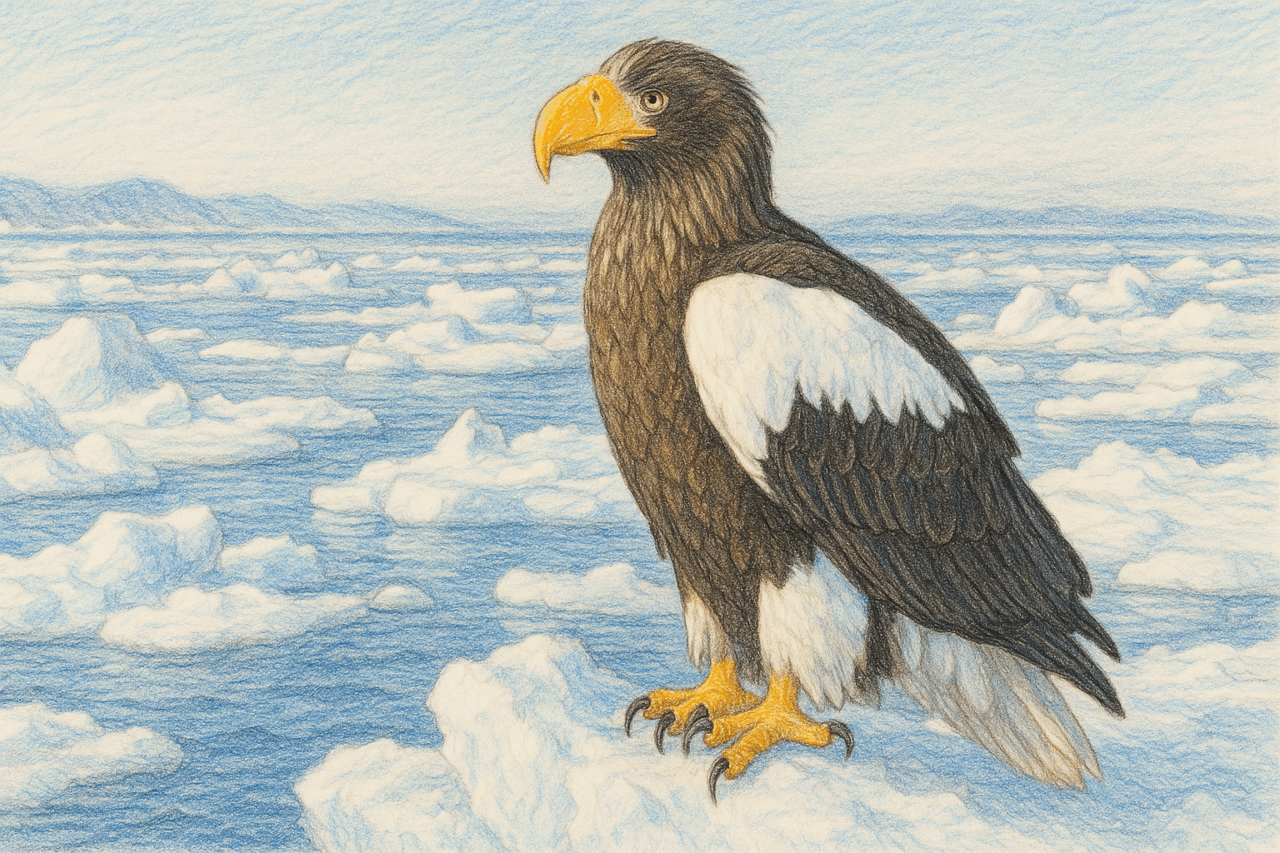

オオワシは、日本に生息する鳥類の中でも最も大きい種の一つです。全長は約90~100cmにもなり、翼を広げると2m以上(最大で240cm近く)にもなる堂々たる姿は圧巻です。体色は黒褐色を基調とし、肩から翼の一部および尾羽が白色であることが大きな特徴です。特に太くオレンジ色に輝く巨大なくちばしは、近縁種であるオジロワシと比べても圧倒的な存在感を放っています。成鳥ではこの白色の尾羽とくちばしの色で容易に識別できますが、幼鳥の場合は全身が焦げ茶色で白斑が点在し、尾羽も黒っぽいため、オジロワシの若鳥など他の大型猛禽類と見分けにくいことがあります。しかし、幼鳥であってもくちばしの大きさや体格には迫力があり、慣れてくるとオオワシ特有の重厚なシルエットで判別できるでしょう。

生息地と生態

オオワシは主にロシア極東地域で繁殖し、日本へは冬鳥として渡来します。日本国内での生息地はほぼ北海道に限られ、特にオホーツク海沿岸や知床半島、根室・釧路湿原周辺など、沿岸部や大きな湖沼で多く観察されます。生息環境としては水辺を好み、流氷が接岸する海岸や凍結した湖の周辺で、その鋭い視力を活かして魚を捕えたり、動物の死骸を食べたりしています。オオワシは他の動物が捕獲した獲物の残りを横取りすることもあり、自然界では“掃除屋”としての役割も果たしています。冬の厳しい北海道の自然の中、氷上や枯れ木の上でじっと獲物を狙うオオワシの姿は、風景と相まって非常に絵になります。寿命は野生下で20年以上に達するとされ、過酷な冬を毎年乗り越えて長生きする個体も少なくありません。

観察できる地域と季節

オオワシを観察するベストシーズンは冬(12月~3月)です。特に1月から2月にかけては北海道東部で流氷が見られる季節となり、この氷上に多数のオオワシが集まる光景が有名です。知床半島の羅臼沖では観光船から流氷にとまるオオワシを間近に観察できるツアーが人気で、運が良ければ十数羽以上のオオワシが一堂に会する迫力に出会えます。また、根室市の風蓮湖や野付半島周辺、釧路湿原では、早朝に湖沼や川辺の木にとまっているオオワシの姿を探すことができます。北海道以外では飛来数は限られますが、東北地方北部の沿岸や湖にも稀に現れることがあります。例えば青森県の十三湖や秋田県男鹿半島などで越冬個体が観察された例もあります。ただし数は多くないため、確実に見たい場合は北海道に足を運ぶのがおすすめです。流氷とオオワシが織りなす光景は北海道の冬を象徴する絶景であり、一面の銀世界に黒と白の巨鳥が舞う姿は見る者に強烈な印象を残します。

なお、北海道以外でも滋賀県の琵琶湖湖畔・山本山には、毎冬1羽のオオワシ(メス)が飛来することで知られています。地元では「山本山のおばあちゃん」の愛称で親しまれ、20年以上にわたり同じ地域で越冬を続けており、その健気な姿が多くのバードウォッチャーを魅了しています。

観察のコツと注意点

オオワシは非常に大型で視認性が高いものの、天候や餌の状況によって行動が左右されるため、観察にはいくつかコツがあります。まず早朝や夕方など、オオワシが狩りや採食を行う時間帯を狙うと、湖畔や川岸の木にとまる姿や飛翔する姿を見つけやすくなります。日中でも、流氷上や砂洲に休息している個体を双眼鏡や望遠鏡で探してみましょう。オオワシは警戒心が強いので、こちらから近づきすぎず、なるべく距離をとって観察することが大切です。特に冬の北海道では気温が氷点下になるため、防寒対策を万全にし、車で移動する場合は雪道の安全運転にも注意しましょう。

また、オオワシは国の天然記念物および国内希少野生動植物種に指定された保護対象です。観察や撮影をする際は、餌付けをしない、巣や休息場所に過度に接近しないなど、野生生物への負担を避けるマナーを守りましょう。特に繁殖地では人の接近が繁殖失敗につながる恐れがあるため、立ち入り禁止区域には絶対に入らないようにします。貴重なオオワシがこれからも日本の自然の中で生き続けられるよう、一人ひとりが配慮した行動を心がけたいものです。

オジロワシ(尾白鷲)

特徴と見分け方

オジロワシはオオワシに次いで大型のワシで、全長は約80~95cmほどあります。体全体は茶褐色で、成鳥ではその名の通り尾羽が白いのが最大の特徴です。翼を広げると約2mに達し、ゆったりとした羽ばたきで空を舞います。くちばしや足は黄色で、オオワシほど太くはありませんが、それでも十分に太く力強い印象を与えます。飛翔時には広げた翼が長く板状に見え、翼の下面は暗褐色で白い斑はほとんどありません。幼鳥のオジロワシは全身が暗褐色で、尾羽も黒っぽく、体に白斑が散らばる点がオオワシの幼鳥と似ています。しかし、オジロワシの幼鳥はオオワシ幼鳥よりもスマートで、くちばしもやや細めです。成鳥か幼鳥かに関わらず、尾が白く抜けている個体であればオジロワシ成鳥と判別できます。また、オオワシと同じ場所で観察されることも多いため、両者を見比べると体の白い模様の量やくちばしの太さなどから違いが分かりやすいでしょう。

生息地と生態

オジロワシはユーラシア大陸北部に広く分布し、日本では主に北海道で繁殖・越冬しています。一部は本州北部にも冬季に渡来します。北海道では釧路湿原や知床半島など、広大な湿地帯や沿岸部で年間を通じて見られることがあります。北海道では1950年代に繁殖が初確認され、近年では約100~150ペアが生息しているとの調査報告もあります。彼らは魚や水鳥、小型哺乳類などを捕食し、特に湖沼や河川、海岸といった水辺の生態系で頂点捕食者として君臨しています。冬になるとサケやカモ類の死骸などが増えるため、それを目当てに北海道各地にオジロワシが集まります。同じ海ワシ属のオオワシと生息環境が重なることも多く、互いに餌場を巡って競合する姿が観察されることもあります。

観察できる地域と季節

オジロワシを観察しやすい時期もやはり冬(12~2月頃)です。冬季には北海道東部の釧路湿原で狩りをするオジロワシの姿を探せますし、世界自然遺産の知床半島沿岸でも流氷や雪原に舞うオジロワシを見ることができます。例えば知床の羅臼では、オジロワシとオオワシが混在して飛来し、魚を求めるダイナミックな光景が展開します。また、本州でも宮城県の伊豆沼・内沼では冬に多数のオジロワシが飛来しており、早朝や夕方に湖沼周辺でエサを求めて飛ぶ姿が観察されています。このほか、青森県津軽地方の鯵ヶ沢海岸や、秋田・岩手県境の十和田湖、さらには新潟県の福島潟、長野県の野尻湖など、水鳥の多い湖沼や海岸に冬季に姿を現すことがあります。これらの地域では地元の観光施設や自然センターが情報発信を行っている場合もあるので、事前にチェックすると良いでしょう。氷点下の湖沼を背景に悠然と飛ぶオジロワシの姿や、水面に急降下して魚を捕らえる瞬間は迫力満点で、冬の探鳥のハイライトになるでしょう。

観察のコツと注意点

オジロワシは広い範囲を飛び回るので、双眼鏡や望遠鏡を活用して遠くから飛ぶ姿を探すのが観察のポイントです。特に冬の朝夕は狩りの時間帯のため、湖畔に集まる水鳥を狙って旋回したり、木立に止まって様子をうかがったりする姿が見られます。白い尾羽が見える角度なら比較的遠距離からでも見つけやすいため、肉眼で大まかな位置を捉えたら双眼鏡で詳細を確認すると良いでしょう。オオワシ同様、人間の存在には敏感なので、車中から観察したり、設置された観察小屋や展望台を利用するなど、ワシにストレスを与えない工夫が必要です。

また、オジロワシも国の天然記念物および国内希少野生動植物種に指定されています。近年では鉛弾による中毒や風力発電設備への衝突など、人間活動が原因の死傷例も報告されています。観察者としては、ゴミを残さない、むやみに追いかけないといった基本的マナーを守ることはもちろん、彼らの生息環境をこれ以上悪化させないよう配慮する姿勢が大切です。遠くにいるオジロワシを見つけたとき、その雄大な姿に夢中になる気持ちはわかりますが、まずは双眼鏡越しにそっと観察し、静かに見守るようにしましょう。貴重な猛禽類を守りながら、その魅力を末長く楽しめるよう、初心者の方もルールを守ってバードウォッチングを楽しんでください。

イヌワシ(狗鷲)

特徴と見分け方

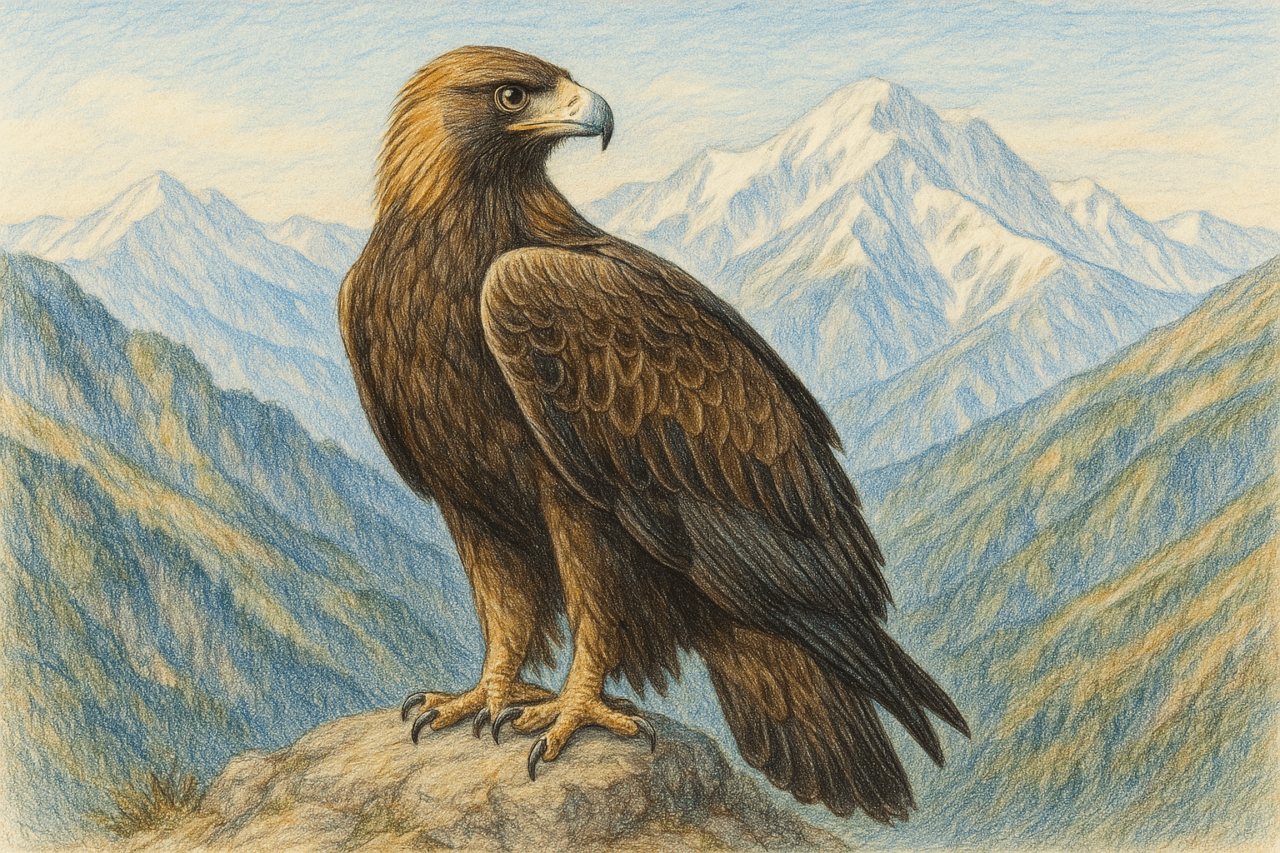

イヌワシは、山岳地帯に棲む大型のワシで、その風格から「山の王者」とも称されます。全長はオスで約80cm、メスでは約90cmとメスの方が一回り大きく、翼を広げると約2mにも達します。全身は暗い茶褐色で、一見地味に見えますが、首の後ろ(うなじ)の羽毛が黄金色を帯びており、英名のゴールデンイーグル(Golden Eagle)の由来ともなっています。成鳥の尾羽は黒褐色でわずかに灰色がかった帯模様があります。若鳥(幼鳥)の場合、翼の下に白い斑模様があり、尾の付け根も白くなるのが特徴で、飛翔時にはそれがよく目立ちます。他のワシ類との見分けでは、生息環境が大きく異なるものの、同じ山地に生息するクマタカ(こちらも大型猛禽ですがイヌワシよりやや小型)と混同されることがあります。イヌワシはクマタカに比べ翼が長く先端が広いため滑空時に翼が平行に伸びるシルエットになり、慣れれば識別が可能です。

生息地と生態

日本におけるイヌワシの生息地は、北海道から九州までの山岳地帯ですが、その中でも中部地方から東北地方の険しい山岳に集中しています。険峻な岩場や広大な森林を縄張りとし、一つのペア(つがい)が数十平方キロメートルもの広さを占有するため、生息密度は非常に低くなっています。獲物としてはノウサギやキツネ、ヤマドリ、ヘビ類など中型の哺乳類や鳥類を主に捕食し、上空高く舞いながら鋭い視力で獲物を探し、急降下して捕まえる狩りの様子はまさに自然界の頂点捕食者らしいダイナミックさです。標高の高い稜線付近にある断崖に木の枝を積み上げて大きな巣を構え、毎年その巣を修繕しながら繁殖します。日本では一度に産む卵は1~2個ほどですが、ヒナが無事に巣立つ確率は高くなく、生息数の回復が難しい要因ともなっています。現在、日本国内の生息個体数は推定でわずか数百羽(400~500羽程度)とされ、その希少さが際立っています。

観察できる地域と季節

イヌワシは非常に希少かつ広い山域に分散して生息しているため、初心者が偶然出会える鳥ではありません。観察できる地域としては、東北地方の岩手県や秋田県の山間部、北陸地方の白山周辺(石川県)、中部山岳地帯の北アルプス・南アルプス(長野県や岐阜県)などで繁殖ペアが確認されています。ただし、これらの地域でも個体数はごくわずかで、生息地点は専門家によって厳重に見守られています。もしイヌワシを観察したい場合、地元の野鳥観察会や探鳥ツアーに参加するのが現実的でしょう。繁殖期である初夏から夏にかけては人目につきにくくなりますが、冬から早春(12月~3月)にかけては葉が落ちて見通しが良くなり、またイヌワシが縄張り内で上空を旋回することが増えるため、運が良ければ遠望できることもあります。特に2~3月頃にはペアが上空で輪を描きながら鳴き交わすディスプレイ飛行(繁殖期の縄張りアピール行動)が見られることがあり、この時期は絶好の観察チャンスと言えるでしょう。遠く静かな山あいにイヌワシの甲高い鳴き声が響き、雪をいただいた稜線を背景に悠々と滑空するシルエットに出会えたとき、その神秘的な存在感に心奪われることでしょう。

観察のコツと注意点

イヌワシ観察の最大のコツは、とにかく根気強く広範囲を探すことです。双眼鏡や高倍率のフィールドスコープを使って、山の稜線や谷間の上空を粘り強くスキャンしましょう。晴れて上昇気流が発生する日中、特に午前10時~午後2時頃はイヌワシが山から上空に舞い上がって滑空する姿を探しやすい時間帯です。遠くに大きな猛禽類を見つけたら、翼の形や飛び方に注目してイヌワシかどうか判断します。初めは難しいかもしれませんが、地元のバードウォッチャーやガイドと一緒に探鳥すると発見のポイントを教えてもらえることがあります。

注意点として、イヌワシは絶滅危惧IB類(EN)に指定された極めて希少な種であり、営巣場所や休息場所への人間の立ち入りは厳しく制限されています。万一、巣と思われる場所や個体を発見しても、決して近づかず静かに距離をとって観察してください。イヌワシは1965年に国の天然記念物に指定され、保護の歴史も長い鳥です。なお、イヌワシは石川県の県鳥にも指定されており、プロスポーツチームの名前(例:東北楽天ゴールデンイーグルス)にも用いられるなど、その勇壮な姿は日本文化においても象徴的な存在となっています。私たちバードウォッチャーも、その生息環境を守る重要性を理解し、遭遇した際には畏敬の念をもって接しましょう。幻の存在とも言われるイヌワシとの出会いは稀ですが、もしその雄大な姿を目にすることができたなら、それは一生の思い出になるに違いありません。

カンムリワシ(冠鷲)

特徴と見分け方

カンムリワシは、八重山諸島(沖縄県)の石垣島・西表島に生息する中型のワシです。全長は約50~60cmほどで、他の3種に比べると一回り小柄ですが、頭にトサカ(冠羽)状の長い羽があるのが特徴で、和名もこれに由来しています。体色は褐色で、腹部や翼下面には白と茶色の斑模様(縞模様)があり、尾羽にも太い白黒の帯が入ります。顔から首にかけての羽毛は短く、目先からクチバシにかけての皮膚や虹彩が鮮やかな黄色を呈しているため、双眼鏡で見ると顔つきがはっきりとわかります。鳴き声は「フィーフィー」という澄んだ高い声で、縄張りを主張する際によく響かせます。カンムリワシは同じ八重山の猛禽類であるリュウキュウツミなどよりも体が大きく、飛び方も独特で、森の上空をゆっくりと円を描くように滑空する姿が観察されます。そのシルエットは翼がやや幅広く丸みを帯びており、電柱や樹上に留まっている際には冠羽が逆光で突き出して見えることも相まって、初心者でも比較的識別しやすいワシと言えるでしょう。

生息地と生態

カンムリワシは石垣島と西表島に留鳥(年間を通じて同じ場所に生息する鳥)として生息しています。亜熱帯の常緑広葉樹林と農耕地が入り交じる環境を好み、特に湿地や水田の近くの林縁部でよく見られます。日中は森の縁や開けた農地周辺の電柱、高い木の枝などにとまり、周囲の地面を注意深く見渡しています。主な餌はカエルやヘビ、トカゲといった爬虫類・両生類や、小型のカニなどです。獲物を見つけると羽ばたきながら滑空して地上に降り、鋭い爪で捕まえます。夜間は活動せず、木の上で休息します。かつては石垣島・西表島の両島で広く見られましたが、近年は生息環境の変化や人間との衝突(後述)により個体数が減少傾向にあります。1990年代以降に実施された複数回の一斉調査では、石垣島と西表島を合わせて生息数はおおむね150~200羽程度と報告されています。その後も正確な個体数は判明していないものの、近年まで大きな増加は見られておらず、依然として少数の希少な存在です。

観察できる地域と季節

カンムリワシは石垣島と西表島で一年中観察可能ですが、繁殖期(おおよそ5~8月)には活動範囲が限られ、人目につきにくくなる傾向があります。そのため、比較的観察しやすい季節は繁殖期を外れた秋から冬、そして繁殖前の初春にかけてです。石垣島では市街地近くよりも北部の森林や農村地帯で目撃例が多く、例えば名蔵アンパル(名蔵湾の湿地)周辺の林縁や、平久保半島付近の牧草地、川平湾周辺の森などが知られた生息エリアです。また、市街地にほど近いバンナ公園は森林が整備された公園で、初心者が探鳥しやすいスポットとしておすすめできます。西表島でも農耕地や河川沿いの林で見られますが、島全体が山がちで道路が限られるため、レンタカー等で島内を巡りつつ開けた場所を探す必要があります。いずれにしても、島内では至る所に「カンムリワシ飛び出し注意」の道路標識が立っているほど存在感のある鳥ですので、根気強く探せば幸運に恵まれる可能性は高いでしょう。石垣島北部を車で走っていると、電柱の上にじっととまって道路沿いの草地を見下ろすカンムリワシに思いがけず遭遇することもあります。そのユニークな姿を目にした瞬間、思わず感嘆の声を上げてしまうかもしれません。

観察のコツと注意点

カンムリワシ観察のコツは、車などを利用して広範囲をゆっくり移動し、電柱や枯れ木の上を注意深くチェックすることです。特に雨上がりや朝夕の時間帯は餌を探して活動が活発になるので、水田や湿地に隣接する電柱の上にとまっている個体を見つけるチャンスが高まります。鳴き声にも耳を澄ませてみましょう。「フィーフィー」という声が聞こえたら、その近くにカンムリワシがいる証拠です。双眼鏡があれば遠目からでも特徴的なシルエットを確認できますので、無理に近づかずとも観察は十分可能です。

石垣島や西表島では、カンムリワシは特別天然記念物に指定され、国内では絶滅危惧IA類(CR)という最高ランクの危機に瀕した状態です。最大の脅威は交通事故で、餌を求めて路上に降りた個体や低空を飛ぶ個体が車に衝突するケースが後を絶ちません。そのため、島内では速度を控えめ(時速40km以下)にし、「島の速度」で運転することが呼びかけられています。道路沿いにはカンムリワシ飛び出し注意の標識が多数設置され、行政や地元住民による保護活動も行われています。観察者としても、車から急に降りて接近しない、フラッシュ撮影をしないなどの配慮が必要です。また、巣がある場所をうっかり見つけても決して近寄らず、観察記録は地元の環境団体や野鳥の会に報告するなど、保護に協力する姿勢が求められます。八重山諸島のシンボル的な存在でもあるカンムリワシの愛くるしい表情や勇壮な姿を未来に残すため、観察マナーを守って安全に楽しみましょう。

初心者におすすめのワシ観察スポット

- 北海道・知床半島(羅臼):オオワシ、オジロワシ(冬季)。流氷観光船に乗って間近に観察可能。岸辺からでも運が良ければ流氷上の姿が見られる。

- 宮城県・伊豆沼:オジロワシ(冬季)。白鳥飛来地として有名で、それを狙うオジロワシが早朝に飛来する。朝焼けの中、湖面を飛ぶ姿は必見。

- 滋賀県・山本山(琵琶湖湖北):オオワシ(冬季)。毎年同じメス個体が飛来し、観察用の施設や看板も整備されている。比較的近距離で大型ワシを観察できる貴重なスポット。

- 石川県・白山周辺:イヌワシ(通年)。生息域だが発見難易度高い。夏の早朝や冬の晴天時に山岳展望台から探す形になる。上級者向け。

- 沖縄県・石垣島:カンムリワシ(通年)。島内各所の電柱や森の縁で観察可能。レンタカーで巡り、特に北部地域に注目すると遭遇率が高い。

おわりに:ワシ観察を楽しむために

日本で観察できる4種類のワシについて、その特徴や見分け方、生息地、観察のポイントを紹介してきました。いずれのワシも簡単に出会える鳥ではありませんが、それだけに実際に姿を見つけたときの感動は大きなものがあります。初心者の方は、比較的観察しやすい冬のオオワシ・オジロワシから挑戦し、慣れてきたら難易度の高いイヌワシや遠征が必要なカンムリワシにもチャレンジしてみると良いでしょう。

ワシを観察する際には、双眼鏡やフィールドスコープなどの道具があると便利です。肉眼で発見するのはなかなか難しい大型猛禽類も、双眼鏡があれば遠くの枝にとまる姿や飛んでいる姿をしっかり捉えることができます。また、寒冷地や山岳での探鳥では十分な防寒・防湿対策を、南国のフィールドでは熱中症や強い日差しへの備えを忘れずに、服装や装備を調整しましょう。

何より大切なのは、野鳥へのリスペクトと観察マナーです。今回紹介したワシ類はいずれも貴重な野生生物であり、私たち人間の配慮ひとつでその安全や繁栄が左右される存在です。距離を保って静かに観察する、巣やねぐらには近寄らない、ゴミを持ち帰る、他の観察者とも情報を共有してトラブルを防ぐ等、基本的なルールを守って行動しましょう。

- ワシとの距離を十分に保ち、望遠レンズや双眼鏡を活用して観察する(近づきすぎない)。

- 巣や幼鳥がいる場所には絶対に近寄らない。繁殖期は特に注意。

- 餌付けをしない。野生のままの行動を尊重する。

- 大きな声を出したり音を立てたりせず、静かに観察する。

- ゴミは必ず持ち帰る。自然環境を汚さない。

- 自動車で移動する際は速度を控えめにし、ワシや他の動物の飛び出しに注意する。

広い青空を悠々と舞うワシの姿は、日本の自然が生み出す感動的な光景です。バードウォッチング初心者の皆さんも、ぜひ機会を見つけてフィールドに足を運び、この壮大な野鳥たちとの出会いを楽しんでください。きっと、その出会いがあなたにとって忘れられない宝物になることでしょう。

それぞれのワシには固有の魅力があります。冬の流氷に佇むオオワシの威厳、湖上を舞うオジロワシの雄姿、雪山の空を支配するイヌワシの神秘、そして南国の森で静かに獲物を待つカンムリワシの逞しさ――いずれも実際に目にすれば、写真や映像では味わえない感動があるはずです。

初心者のうちは、地元のバードウォッチングイベントや日本野鳥の会の探鳥会に参加して経験者のアドバイスを聞くのも有益です。特に猛禽類の観察ポイントや見つけ方のコツは、ベテランから学ぶことで上達が早まるでしょう。写真撮影を楽しみたい方は、ワシまでの距離が遠いことが多いので高倍率の望遠レンズが必要になりますが、撮影が目的でもまずは双眼鏡で観察して動きを読むことが大切です。野生動物への配慮を忘れずに、これからも安全で楽しいバードウォッチングライフを送ってください。

コメント