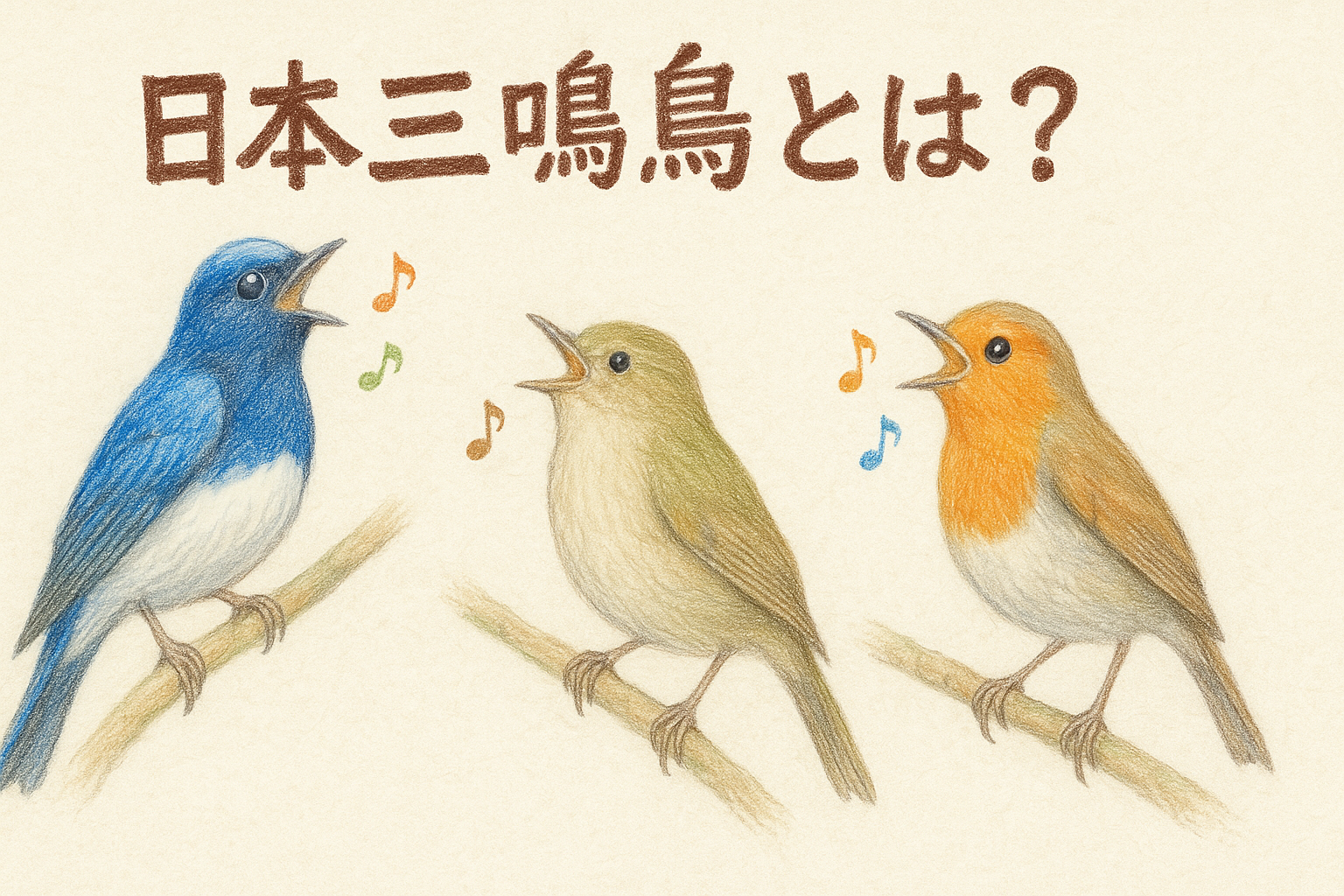

日本三鳴鳥とは何か

日本三鳴鳥(にほんさんめいちょう)とは、日本に生息する野鳥の中でも特に鳴き声が美しいとされる3種の鳥の総称です。具体的には「コマドリ」、「ウグイス」、「オオルリ」の3種類を指します。いずれもスズメ目の小鳥で、それぞれ澄んだ美声を持ち、古くからそのさえずりが多くの人々に親しまれてきました。春から初夏にかけて自然の中で響く彼らのさえずりは、日本の季節を彩る風物詩とも言えるでしょう。

日本三鳴鳥という言葉自体は、鳥好きやバードウォッチャーの間で広く使われており、各地の自然ガイドや図鑑でも紹介されています。例えば栃木県ではオオルリが県鳥に指定されていますが、その理由の一つに「ウグイス、コマドリとともに日本三大鳴鳥の1つ」と公式に言及されるほどです。そんな日本三鳴鳥は、初心者のバードウォッチャーにとってもぜひ知っておきたい野鳥たちです。それぞれどんな鳥で、どんな魅力があるのか、これから詳しく見ていきましょう。

日本三鳴鳥に共通する特徴と魅力

日本三鳴鳥に数えられる3種の鳥たちは、いずれも鳴き声の美しさが最大の特徴です。オスの鳥が繁殖期に雌を惹きつけたり縄張りを主張したりするためにさえずる声が、まるで音楽のように心地よく、人々を魅了してきました。春から初夏にかけて山や林に入れば、これら三鳴鳥のコーラスに出会えるかもしれません。耳をすませば、ウグイスの有名な「ホーホケキョ」や、オオルリの透き通るような口笛のような声、そしてコマドリの力強い響きがそれぞれ聞こえてくるでしょう。

3種はいずれもスズメほどの大きさの小鳥です。ウグイスは一年を通して日本各地にいますが(冬場は声をひそめています)、オオルリとコマドリは春になると東南アジア方面から渡ってくる夏鳥です。いずれも森林や藪など緑豊かな環境を好み、人里近くでも自然が残る場所で暮らしています。また臆病で人前に姿を見せにくい種類が多く、「声はすれども姿は見えず」というシーンもしばしばです。しかし、その見つけにくさも含めて、探し当てたときの感動や、美しい声を耳にしたときの喜びは格別でしょう。

日本三鳴鳥の魅力として忘れてはならないのが、それぞれ個性豊かな鳴き声の違いです。同じ美声でも、ウグイスは春の訪れを告げる柔らかなさえずり、オオルリは新緑の森に響く澄んだ高音の歌声、コマドリは山奥にこだまするような力強い旋律と、まったく雰囲気が異なります。どの声も一度聞けば耳に残り、季節や場所の情景と結び付いて記憶に刻まれるでしょう。こうした点も三鳴鳥が愛される理由であり、初心者の方でもまずは鳴き声からその魅力を感じ取っていただけるはずです。では次から、それぞれの鳥についてもう少し詳しく紹介していきます。

コマドリの生態・鳴き声・観察ポイント

コマドリの生態

コマドリ(駒鳥)はスズメ目ヒタキ科の小鳥で、全長約14cmとスズメほどの大きさです。体の上面はオリーブがかった褐色で、オスは顔から喉、胸にかけて鮮やかな橙色(赤橙褐色)をしています。メスも似た色合いですが全体的に少し地味です。コマドリは日本では主に夏鳥として渡来し、春から夏にかけて繁殖のために全国の山地へやって来ます。標高の高い山林を好み、特に下生えにクマザサなどの笹が生い茂る湿った林に生息します。渓流沿いの森や谷筋の苔むした場所など、水辺近くの涼しい環境で暮らすことが多いのも特徴です。冬の間は日本を離れ、南方へ渡って越冬すると考えられています。各地の山奥でひっそりと生活するコマドリですが、そのオレンジ色の可愛らしい姿と鮮やかな声から、バードウォッチャーには非常に人気の高い鳥です。実は名前の「駒鳥」は鳴き声が馬のいななきに似ていることに由来するとされます。それほどまでに古くからコマドリのさえずりは人々の耳を惹きつけてきたのです。

コマドリの鳴き声

コマドリのさえずりは、日本三鳴鳥に数えられるだけあって抜群に美しく、そして驚くほど力強いのが特徴です。山間の静かな森に響き渡るその歌声は、遠く離れていてもはっきり聞こえるほど大きく澄んだ音色です。典型的な鳴き声は日本語では「ヒンカラカラカラカラ」や「ヒン、カラララ…」と表現されることがあります。高音の澄んだ音が連続して谷間にこだまし、まるで森に鐘を鳴らしたようにも感じられるでしょう。低い声で地鳴きをすることもありますが、繁殖期のオスは日の出と共に盛んにこのさえずりを繰り返します。コマドリの鳴き声を実際に耳にすると、その音量と響きにきっと驚くはずです。小さな体からは想像できないほどよく通る声で、「日本一の美声」と称賛する人もいるほどです。コマドリは縄張り意識が強く、オス同士でさえずりを競い合うこともあります。そのため春の山ではあちこちからコマドリの歌声が聞こえ、まさに森の合唱団の一員として存在感を放っています。なお、コマドリのさえずりは非常に特徴的ですが、同じ高山帯に夏鳥として飛来するコルリという鳥のさえずりと似ている面があります。コルリも美しい声で鳴く青い鳥ですが、コマドリよりやや高い声でリズムも異なります。バードウォッチングに慣れてくると、その微妙な違いも聞き分けられるようになるでしょう。

コマドリの観察ポイント

コマドリを観察するには、まずはその鳴き声を手がかりにするのが一番です。繁殖期の春、特に4月下旬から5月(ゴールデンウィークの頃)にかけて山に行くと、渡ってきたばかりのコマドリが盛んにさえずっています。標高1000m以上の亜高山帯や山地の渓谷沿いなど、下草や藪が豊富な静かな森が探鳥ポイントです。声が聞こえたら周囲を静かに探してみましょう。コマドリは警戒心が強く、茂みの中や地面近くの暗がりで鳴いていることが多いです。そのため、声はすぐ近くに聞こえるのになかなか姿が見えない…ということもしばしばあります。その際は焦らず、藪の中をよく観察してみてください。コマドリはときおり切り株や苔の生えた岩の上など、少し開けた場所に飛び出してさえずる習性があります。声のする方角の藪の中で、そうした目立つ止まり木になりそうなポイントを見つけたら、少し離れて双眼鏡で待ってみましょう。運が良ければ、オレンジ色の胸を張ったオスのコマドリが現れてさえずる姿を観察できるかもしれません。

また、コマドリは意外な場所で姿を見せることもあります。春や秋の渡りの時期には、山だけでなく平地の公園や林でも記録されることがあるのです。特に春の渡りの最中には、都市部の大きな公園の茂みでコマドリが一時的に滞在することがあります。もし遠出が難しい場合は、身近な自然公園で「ヒンカララ…」という声に耳を澄ませてみてください。都市の喧騒の中でコマドリの声が聞こえたら感動的ですし、茂みの影にひょっこり姿を見せることもあります。ただし、平地では数日でまた飛び去ってしまうことが多いので、情報をチェックしたらタイミングよく出かけることが大切です。コマドリを探す際は朝早い時間帯がおすすめです。人が少なく静かな早朝、森の中を散策すれば、より一層コマドリの大きな声が響いて聞こえるでしょう。観察するときはコマドリを驚かせないよう静かに行動し、距離を保って見守ってください。運よく姿を見られなくても、その美しい鳴き声を聞くだけで十分に楽しめるのがコマドリ観察の醍醐味です。

ウグイスの生態・鳴き声・観察ポイント

ウグイスの生態

ウグイス(鶯)は、日本人であれば誰もが名前を聞いたことがあるであろう野鳥です。見た目は全体的に地味な薄茶色から灰褐色で、腹部は淡い白っぽい色をしています。一見すると目立たない鳥ですが、目の上にある白い眉斑(まゆ模様)がはっきりしており、これがウグイスの顔つきのポイントです。ウグイスの羽色を指して「ウグイス色」と言いますが、実際のウグイスは黄緑色ではなく落ち着いた茶褐色です(梅の花に飛来するメジロの緑色と混同されがちなので注意しましょう)。

ウグイスは日本全国の平地から山地まで広く分布しており、留鳥または漂鳥として一年中見られます。春から夏の繁殖期には山野の茂みや藪に生息し、秋冬になると高地の個体は暖かい低地へ移動するなど、季節によって居場所を変えます。生息環境として特に好むのは、背の低い下草や竹・笹が生い茂った暗い藪の中です。森林や雑木林の林床、河原の草むら、市街地の植え込みまで、どこかに隠れられる茂みがあればウグイスが潜んでいる可能性があります。小柄で細身の体を水平に保ちながら藪の中を飛び移り、昆虫やクモなどの小さな虫を探して生活しています。警戒心が非常に強く、茂みの奥に潜んでなかなか姿を見せないのもウグイスの特徴です。そのため昔から「春告鳥(はるつげどり)」として声だけで春の訪れを人に知らせる存在でした。歴史的にもウグイスの美声は愛でられてきており、平安時代の和歌や俳句、さらに江戸時代には鳴き声を競わせる飼い鳥として人気だった記録もあります。こうした背景からも、日本三鳴鳥の一翼を担うにふさわしい存在と言えるでしょう。

ウグイスの鳴き声

ウグイスの鳴き声といえば、なんと言っても有名なのが春先に聞かれる「ホーホケキョ」というさえずりです。透き通った高音で「ホーホケキョ、ケキョケキョ…」と鳴く声は、日本人には古くからおなじみで、誰もが一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。この鳴き声はウグイスのオスが繁殖期に発するさえずりで、春の訪れを告げる象徴的なサウンドです。暖かい季節になると、山里でも公園でも住宅地周辺でも、ウグイスの鳴き声があちらこちらから聞こえてきます。その美しい旋律は古くから「春のBGM」として愛され、多くの和歌や文学作品にも詠まれてきました。オスのウグイスは冬の間、鳴き方の練習とも言われる不完全なさえずり(これを「さえずり初め」や「谷渡り」と呼ぶこともあります)を繰り返し、春本番になる頃にはあの見事な「ホーホケキョ」に仕上げていきます。こうした習性も面白いポイントです。

ただ、ウグイスの声は美しいさえずりだけではありません。普段は藪の中で「チャッチャッ」という地鳴き(警戒声や縄張りの主張音)を発していることも多いです。特に秋から冬にかけてはさえずりを封印し、この地鳴きをよく耳にします。ササの葉擦れに紛れて「笹鳴き(ささなき)」とも称されるその声も風情がありますが、やはりウグイスの代名詞は春のさえずりでしょう。「ホーホケキョ」という鳴き出しの部分(「ホー」の部分)と、「ケキョケキョ…」と尾を引く節回しが合わさったウグイスの歌声は、一度聞くと心に染み入るような趣があります。ウグイスの鳴き声は、日本三鳴鳥の中でも特に日本人の生活に密着した存在と言えます。朝にその声を聞けば清々しい気持ちになり、春の喜びを実感できるに違いありません。人里近くで美声を楽しめる鳥として、ウグイスは三鳴鳥の中でも別格の親しみやすさがありますね。

ウグイスの観察ポイント

ウグイスを観察する際には、まず鳴き声で存在に気づくことが多いでしょう。先述の通りウグイスは藪の中に隠れていることがほとんどで、声はすれど姿は見えず…というケースが典型的です。ですが、ちょっとしたコツでその姿を拝むチャンスも増えます。春先(3~5月頃)の繁殖期、オスは縄張り宣言のために比較的開けた場所に姿を現してさえずることがあります。葉が生い茂る前の早春なら、木の枝先や低木のてっぺんに留まって大きな声で「ホーホケキョ」と鳴いているウグイスを見つけられるかもしれません。ですから、鳴き声が聞こえたらゆっくり音のする方向を探してみましょう。双眼鏡があると便利ですが、肉眼でも近ければ小さな鳥の動きが視界に入ることがあります。ウグイス自体は羽色が地味なので背景に溶け込みやすいですが、動いている様子やさえずっている姿を目で捉えられればラッキーです。朝の時間帯や人通りの少ない静かな環境では、比較的ウグイスも大胆に鳴いてくれるため、観察の好機となります。

一方で、ウグイスの声を楽しむだけなら特別な場所に行かずとも十分可能です。身近な公園や河川敷の茂み、住宅街の緑地などでも春になればウグイスがやって来ます。都市部でも少し木や草が多い場所なら生息していることが多く、うまくいけばベランダ越しに鳴き声を聞くこともあるでしょう。初心者の方は、まずは「身近なウグイス探し」から始めるのがおすすめです。例えば早朝に散歩しながら、鳥の声に耳をすませてみてください。ウグイスのさえずりは他の鳥とはっきり違うのですぐに分かるはずです。もし声が近くから聞こえたら、足音を立てないように静かに近づき、そっと茂みを観察してみましょう。運が良ければ茂みの隙間から茶色い小鳥が見えるかもしれません。ウグイスは単独行動を好み群れを作らない鳥なので、一羽を見つければその個体に集中して観察できます。観察中は決して大声を出したり藪を揺らしたりしないようにし、ウグイスを驚かせない配慮が必要です。姿が見られなくても、透き通る鳴き声をじっくり聞くだけで十分楽しめるのがウグイス観察の良いところでしょう。身近で日本三鳴鳥の一角に触れられるウグイスは、初心者にとって格好の練習相手とも言えます。まずはぜひウグイスの声探しからチャレンジしてみてください。

オオルリの生態・鳴き声・観察ポイント

オオルリの生態

オオルリ(大瑠璃)は、その名が示す通りオスの体が美しい瑠璃色(コバルトブルー)をした野鳥です。オスの成鳥は頭部から背中、尾羽までが光沢のある鮮やかな青色で、喉から胸にかけては黒色、腹からお腹は純白というコントラストのはっきりした体色をしています。一方、メスは全体が灰褐色で腹部が淡い白と、オスに比べて地味な装いです。オオルリは日本では春にやって来る夏鳥で、九州以北の森林で繁殖します。特に山地の渓流沿いの林によく生息しており、清流の流れる森が絶好の生息環境です。4月中旬から5月頃に東南アジア方面から渡ってきて繁殖し、子育てを終えると9~10月頃にまた南へ渡っていきます。繁殖期にはオスが高い木の梢に陣取って縄張りを張り、メスとペアになると森の木の枝分かれした高所などに草や苔を使ってお椀型の巣を作ります(巣作りは主にメスが行うとされています)。昆虫食が中心で、オオルリはよく枝先からフライングキャッチ(ホバリングして空中の虫を捕らえる)をする姿が観察されます。このようにエサを求めて飛び回る様子から英名では”Blue-and-white Flycatcher”と呼ばれます。見た目の美しさとともに、その生活ぶりも躍動感があり観察しがいのある鳥です。なお、オオルリは各地でシンボル的な鳥にもなっており、先述のとおり栃木県の県鳥に指定されています。他にも岩手県や宮城県など複数の自治体で公式の鳥に選ばれるなど、日本人にとって馴染み深い山野の美しい野鳥と言えるでしょう。

オオルリの鳴き声

オオルリの鳴き声は、「森林のオーケストラのトップソリスト」と称されるほど爽やかで澄みきった音色を持っています。さえずりは高音域でよく通り、まるでフルートを吹いているかのような上品な響きです。日本語の聞きなしでは「ピリリリ…ジジッ」や「ヒーリーリー チチン」などと表されることがありますが、筆舌に尽くしがたいほど美しい旋律です。さえずりの出だしから終わりまで滑らかにつながるように鳴き、多くの場合3~4秒程度のフレーズを間を置いて繰り返します。その声量もかなりのもので、静かな森では遠方まで響き渡ります。朝日が昇る頃、オオルリのオスたちが一斉に梢で歌い始めると、初夏の森は一気ににぎやかなコンサートホールと化します。オオルリのさえずりは聞く人に爽快感を与え、「森の歌い手」として誰からも愛される理由がよく分かるでしょう。実際、そのあまりの美声ゆえに、ウグイスやコマドリと並んで日本三鳴鳥と称されているのです。

しかし、オオルリのさえずりには注意点もあります。同じ夏鳥である「キビタキ」という鳥がオオルリと同じ森に生息しており、このキビタキのオスもまた非常に美しい声で鳴きます。しかもオオルリとキビタキの鳴き声はどちらも高音のさえずりで雰囲気が似ているため、バードウォッチングを始めたばかりの頃は聞き分けが難しいかもしれません。森の中で「ピヨピヨ…」と美声が聞こえたら、是非オオルリかキビタキか耳を澄まして判別に挑戦してみてください。もちろん、どちらの声も素晴らしく、両方聞こえる森はまさに贅沢な音楽会のようです。オオルリのさえずりは、特に渓流のせせらぎや新緑の薫りと相まって、日本の自然美を強く感じさせてくれるものです。

オオルリの観察ポイント

オオルリを観察するには、まず彼らの好む環境である山地の森に出かけるのが近道です。特に渓流沿いの遊歩道や沢沿いの登山道が整備された場所では、さわやかな川音をバックにオオルリの声を楽しめるでしょう。繁殖期の初夏(5~6月頃)はオスが縄張り内で盛んに鳴くため、最も観察しやすい時期です。朝のうちは高い梢にとまってさえずっている姿を双眼鏡で確認できます。オオルリのオスは全身が鮮やかな青色なので、葉の隙間からそのブルーがちらりと見えるだけでも見つける手がかりになります。声が聞こえたら音のする上方をゆっくり探してみましょう。しばしばオオルリは一定の見晴らしの良い枝をお気に入りのステージにして、繰り返しそこに戻って鳴く習性があります。一度居場所が分かったら、しばらく静かに観察を続けることで、青い姿をじっくり見られる可能性が高まります。

また、都市部でもオオルリに出会えるチャンスがあります。それは春や秋の渡りのシーズンです。オオルリは渡りの途中で都市近郊の公園や緑地に立ち寄ることがあり、4~5月や9~10月頃には思いがけない場所で観察例が報告されることがあります。特に過去に記録のある公園や緑道は、渡りの中継地となっていることが多いので要チェックです。地元のバードウォッチング情報や公園の掲示板などで「オオルリが出た」という話を聞いたら、チャンスだと思って出かけてみると良いでしょう。ただし渡り途中の個体は長居しないため、早めに足を運ぶことが大事です。都市の公園で見るオオルリのオスは、森で見るのとはまた違った感動があります。人工物を背景にしていても、その青さとさえずりの美しさは変わりませんし、何より「身近なところにこんな綺麗な野鳥が来ているんだ」と実感できる喜びがあります。

オオルリ観察のポイントとしてもう一つ覚えておきたいのは、キビタキとの違いです。先に鳴き声の違いに触れましたが、姿もキビタキ(オスは黒と黄色のコントラストが美しい鳥です)と区別が必要です。幸い、オオルリのオスは真っ青なので見間違えることは少ないですが、メスや若い個体は茶色っぽく似ている場合があります。鳴き声と併せて姿形もよく観察して、しっかり「オオルリ見つけた!」と言えるようにしましょう。観察マナーとしては、山奥では足場が悪い場所も多いので安全第一で行動すること、渓流沿いでは滑らないよう注意すること、人が多い観光地では周囲に配慮して双眼鏡を使うことなどが挙げられます。自然の中でオオルリの声に耳を傾け、その美しい姿を見つけられた時の喜びはひとしおです。ぜひフィールドに出て体験してみてください。

日本三鳴鳥の観察のコツと楽しみ方

日本三鳴鳥であるコマドリ・ウグイス・オオルリを存分に楽しむために、いくつか観察のコツやポイントをまとめます。初心者の方でも少し工夫すれば、これら美声の持ち主たちとの出会いをぐっと引き寄せることができます。ぜひ参考にしてみてください。

- 鳴き声を覚えよう: まず第一に、それぞれの鳥の鳴き声を頭に入れておきましょう。幸いウグイスの「ホーホケキョ」は有名ですが、コマドリやオオルリのさえずりも録音資料や野鳥図鑑の音源で事前に聞いておくと役立ちます。鳴き声を知っていれば、フィールドで耳にした瞬間「あれがウグイスだ!」「今のがコマドリの声かも?」と気付くことができます。日本三鳴鳥の判別は耳から始まるといっても過言ではありません。

- ベストシーズンと時間帯: 3種それぞれの鳴き声が最もよく聞ける時期があります。ウグイスは春(3~5月)がさえずりのピーク、コマドリとオオルリは繁殖期の初夏(5~6月)が狙い目です。時間帯は早朝から午前中が理想で、この頃は鳥たちも活発に鳴いています。特に日の出直後は「朝のコーラス」と呼ばれるように、野鳥が一斉に歌い出す至福の時間です。早起きしてフィールドに出かけ、朝日に包まれながら三鳴鳥の声を聴けば、最高の贅沢と言えるでしょう。

- 環境と場所選び: 三鳴鳥はいずれも緑が豊かな環境を好みます。ウグイスなら身近な藪のある公園や里山、河川敷など。オオルリは渓流沿いの森林公園や山地の林道、コマドリはもう少し標高の高い高原の林がおすすめです。最初から山奥に行くのが難しい場合は、渡りの時期に都市公園で探すという方法もあります。各地の探鳥会や野鳥情報をチェックすると、「○○公園でオオルリの初認(初めて今季発見)があった」など情報が得られることもあります。場所選びに迷ったら、バードウォッチングの経験者に聞いたり、インターネットで「探鳥地 三鳴鳥」などと調べてみるのも良いでしょう。ただし、有名な探鳥地ではマナーを守り、周囲の迷惑にならないよう配慮することも大切です。

- 観察機材と服装: 必須ではありませんが、やはり双眼鏡があると格段に見つけやすくなります。遠くの梢で鳴くオオルリや、薄暗い藪の中のウグイスも、双眼鏡ならクリアに捉えることができます。初心者用の小型双眼鏡でも構いませんので用意してみてください。また、山や森に入る場合は歩きやすい靴や長袖長ズボン、帽子などを着用し、虫よけ対策もしておきましょう。せっかく鳥の声に集中したいのに、足場が悪かったり虫刺されに悩まされたりしては楽しさも半減します。快適に自然散策できる準備をしておくことで、鳥見(とりみ)の時間を思う存分楽しめます。

- 焦らずじっくり楽しむ: 日本三鳴鳥と出会うには忍耐と静寂も重要です。慌てて近づきすぎたり、大きな音を立ててしまうと、せっかく鳴いていた鳥が姿を消してしまうことがあります。特にコマドリやウグイスは臆病なので、人の気配を感じると鳴き止んでしまうことも。基本は「耳で見つけて、距離を保って観察」です。双眼鏡で遠くから眺めたり、声だけで存在を確認して満足するくらいの心の余裕を持ちましょう。見つからなくても「今日は声が聞けてよかった」と楽しむくらいが長続きのコツです。

- 記録をつけてみよう: 鳥の観察に慣れてきたら、バードノート(野鳥記録)をつけてみるのもおすすめです。「何月何日、どこどこの森でオオルリのさえずりを聞いた」「庭でウグイスの初鳴きを確認」などメモしておくと、自分だけの発見記録になります。後から見返すと、その時の情景や感動がよみがえり、より深く三鳴鳥との思い出が刻まれるでしょう。こうした積み重ねがバードウォッチングの楽しみ方を広げてくれます。

以上のポイントを参考に、日本三鳴鳥の観察に挑戦してみてください。ときには声だけで姿が見えなかったり、天候やタイミングに左右されたりすることもありますが、そんな自然相手のハプニングも含めてフィールドワークの醍醐味です。美しい鳴き声に耳を傾けながらのんびり過ごす時間は、きっと心を癒やしてくれることでしょう。

まとめ

日本三鳴鳥と呼ばれるコマドリ・ウグイス・オオルリの3種は、いずれも日本の自然が育んだ素晴らしい歌い手たちです。それぞれに個性的な美声があり、季節や環境と相まって私たちに感動を与えてくれます。初心者のバードウォッチャーでも、まずは鳴き声に耳を傾けることでその魅力を十分に味わうことができますし、機会があれば実際に姿を探してみるのも大きな喜びにつながります。

ウグイスの声で春の訪れを感じ、オオルリの歌声で新緑の森の清々しさを味わい、コマドリのさえずりに山深い風景の神秘を思う――三鳴鳥との出会いは、まさに日本の四季と自然を肌で感じる体験です。この3種を覚えておけば、野山を散策するときの楽しみがぐっと広がるでしょう。

ぜひ皆さんも、日本三鳴鳥たちの美しい鳴き声を実際に聴いてみてください。最初は声だけでも構いません。澄みきった音色に耳を澄ませていると、まるで自然からの贈り物を受け取ったような幸せな気持ちになれるはずです。そしてもし幸運にも姿を観察できたなら、その感動は一入(ひとしお)でしょう。コマドリ・ウグイス・オオルリ――日本が誇る三鳴鳥の世界を、これからも存分に楽しんでください。素敵なバードウォッチングライフの始まりを応援しています!

コメント